Свищ после паховой грыжи

Почти каждое оперативное вмешательство заканчивается закрытием раны с помощью хирургических швов, исключение составляют только операции, выполненные по поводу гнойных ран, где наоборот создаются условия для нормального оттока гнойного содержимого и снижения инфильтрации (воспаления) вокруг раны.

Хирургические швы могут быть как синтетического, так и природного происхождения, а также те, которые рассасываются и не рассасываются в организме спустя некоторое время.

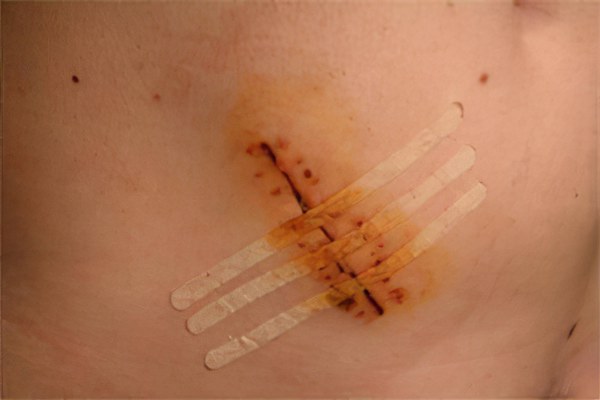

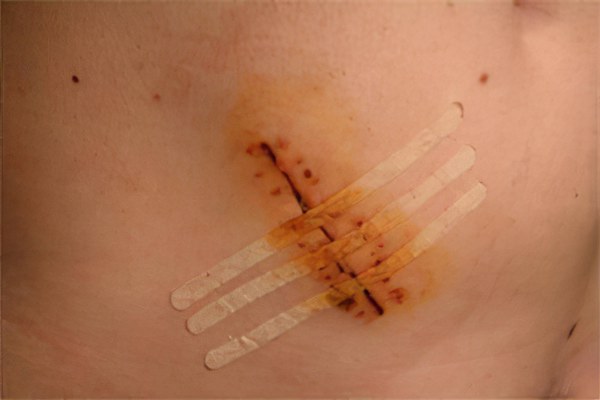

Иногда случается так, в месте их наложения возникает выраженный воспалительный процесс, серозное (вишневого цвета), а потом гнойное отделяемое и это является достоверным показателем того, что образовался свищ после операции и началось его отторжение организмом. Важно понимать, что послеоперационный свищ является проявлением не нормального течения этого периода и требует дальнейшего лечения.

Причины появления лигатурного свища после оперативных вмешательств

- Присоединение инфекции, попавшей в рану через швы (недостаточное соблюдение чистоты раны, не соблюдение достаточной антисептики во время операции);

- Отторжение организмом вследствие аллергической реакции на материал нити.

Также на возникновение лигатурного свища послеоперационного периода влияют следующие факторы:

- Возраст и общее состояние больного;

- Высокая иммунная реактивность организма (молодые и полные сил люди);

- Наличие хронической специфической инфекции в организме (туберкулез, сифилис и многие другие);

- Госпитальная инфекция, то есть та, которая постоянно находится во всех стационарах, и сапрофитные микроорганизмы (стафилококк или стрептококк), живущие на коже человека в норме;

- Вид и место оперативного вмешательства (свищ после операции по поводу парапроктита или лигатурный свищ после кесарево сечения);

- Онкологические заболевания, истощающие организм (имеется в виду белковое истощение);

- Недостаточность витаминов и минералов;

- Нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром).

Интересно то, что лигатурные свищи:

- Возникают в любой части тела;

- В разных слоях операционной раны (кожа, фасция, мышца, внутренний орган);

- Не зависят от временных рамок (возникают через неделю, месяц, год);

- Имеют разные клинические проявления (отторжение швов организмом с дальнейшим заживлением или длительным воспалением с нагноением раны без заживления);

- Возникают в независимости от материала хирургической нити;

Проявления

- Первые дни в проекции операционной раны возникает уплотнение, покраснение, незначительный отек, болезненность и повышение местной температуры.

- Спустя одну неделю из-под швов, особенно при надавливании, начинает выступать серозная жидкость, а позже и гной.

- Параллельно с этим повышается температура тела до субфибрильных цифр (37,5-38);

- Иногда воспаленный свищевой ход закрывается самостоятельно, но спустя некоторое время открывается вновь;

- Полное излечение возникает только после проведения последующей операции и устранения причины.

Осложнения, возникающие вследствие лигатурного свища

- Абсцесс — полость с гноем

- Флегмона — распространение гноя по подкожно жировой клетчатке

- Эвентрация — выпадение внутренних органов вследствие гнойного расплавления операционной раны

- Сепсис — при прорыве гнойного содержимого в полость живота, груди, черепа

- Токсико-резорбтивная лихорадка — тяжелая температурная реакция организма на наличие гнойного очага в организме.

Диагностика

Диагностировать лигатурный свищ можно во время клинического осмотра раны в перевязочной. Также обязательным условием будет выполнение ультразвукового исследования операционной раны, что делается для выявления возможных гнойных затеков или абсцесса.

При затруднении диагностики вследствие глубокого расположения свища используют фистулографию. Суть последней заключается в введении контрастного вещества в свищевой ход с последующим выполнением рентгенографии. На снимке четко отобразится расположение свищевого хода.

Лечение

Перед тем как лечить свищ необходимо понимать то, что в большинстве случаев без хирургического вмешательства излечения не настанет и его длительное существование только усугубит течение болезни. Также при лигатурном свище лечение должно быть комплексным, с обязательным применением:

- местных антисептиков:

— водорастворимые мази: левомиколь, тримистин, левосин

— мелко дисперстные порошки: тирозур, банеоцин, гентаксан - антибиотиков широкого спектра действия — цефтриаксон, норфлоксацин, левофлоксацин, ампициллин

- ферментов, растворяющих омертвевшие ткани — трипсин и химотрипсин.

Указанные антисептики и ферменты необходимо вводить как в сам свищевой ход, так и в окружающие его местные ткани по несколько раз в сутки, так как их активность сохраняется не больше 4 часов.

Необходимо знать, что при обильном выделении гноя из свища категорически запрещается использовать жирные мази (Вишневского, синтомициновая), так как они забивают его канал и тем самым нарушается отток гноя.

Также в фазе воспаления можно активно использовать физиотерапевтические процедуры, а именно кварцевание раны и УВЧ-терапия. Последние в значительной мере снижают отек и распространение инфекции вследствие улучшения микроциркуляции крови, лимфы и пагубного воздействия на микроорганизмы. Такие мероприятия не гарантируют полного выздоровления, а лишь могут вызывать стойкую ремиссию.

На вопрос: “что делать при не закрывающемся свище?” можно ответить только то, что это является гарантированным показанием к проведению оперативного вмешательства. Лечение лигатурного свища операцией является “золотым стандартом”, ведь только благодаря хирургической обработке можно устранить причину постоянного нагноения.

Ход операции по поводу лигатурного свища

- Обработка операционного поля антисептиками (спиртовый раствор йода) трижды;

- В проекции операционной раны и под нее вводится анестезирующее вещество (2% раствор лидокаина, 0,5-5% новокаин);

- Для удобства поиска в свищевой ход вводится краситель (бриллиантовый зеленый и перекис водорода);

- Выполняется рассечение раны с удалением всего шовного материала;

- Находится причина, вызвавшая свищ и удаляется с окружающими ее тканями;

- Кровотечение останавливается только с помощью электро коагулятора или 3% перекисью водорода, прошивание сосуда строго запрещено, так как это повторно может вызвать свищ;

- После остановки кровотечения, рана промывается растворами антисептиков (хлоргексидин, 70% спирт, декасан) и закрывается вторичными швами с обязательным ее активным дренированием.

В послеоперационном периоде проводятся периодические перевязки с промыванием дренажа, который, при отсутствии гнойного отделяемого, извлекается. При наличии показаний (обширная флегмона, множественные гнойные затеки) пациент получает:

- антибиотики

- противовоспалительные препараты (НПВС — диклоберл, диклофенак, нимесил)

- мази, стимулирующие процессы заживления (метилурациловая, троксевазиновая)

- попутно можно применять и препараты растительного происхождения, особенно те, которые богаты витамином Е (облепиховое масло, алое).

Важно отметить то, что операция по поводу лигатурного свища наиболее эффективна в своем классическом виде, а именно с широким рассечением и адекватной ревизией. Все мало инвазивные методики (с помощью УЗИ) в данном случае показывают не высокую эффективность в борьбе с этим недугом.

Необходимо отметить еще то, что самолечение в случае лигатурного свища послеоперационного рубца не допустимо, так как все равно все закончится оперативным вмешательством с последующей хирургической обработкой, но будет потеряно время и возможно развитие осложнений, угрожающих жизни.

Прогноз после операции и профилактика

Во многих случаях оперативное лечение лигатурного свища эффективно, но бывают такие случаи, когда организм человека всячески отторгает все хирургические нити, даже после множественных повторных операций. При самостоятельном лечении свища прогноз не благоприятен.

Профилактика появления свища в большинстве случаев не возможна, так как инфекция может проникнуть по шву даже при самых асептических условиях, не говоря уже об реакции отторжения.

Источник

Итогом операции, не связанной с обработкой гнойной раны, становится закрытие операционного поля путем наложения швов. Если ткани инфицированы, хирург создает возможность для выведения гноя и уменьшения объема инфильтрации. Шовный материал, применяемый в хирургии, может иметь природное происхождение или быть синтетическим. Лигатурные швы могут рассасываться самопроизвольно спустя некоторое время после операции, или для их удаления потребуется помощь врача.

Если в месте наложения шва выделяется серозная жидкость темно-вишневого цвета, или гнойные выделения, – это признак развившегося воспалительного процесса и образования лигатурного свища. Появление этих симптомов является признаком отторжения лигатуры и поводом для возобновления лечения. Свищ, появившийся после операции, не может рассматриваться, как нормальное явление, требуется срочное лечение под руководством хирурга.

Причины появления лигатурного свища:

Попадание инфекции в рану из-за игнорирования требований антисептики;

Аллергическая реакция на шовный материал.

Существуют факторы, увеличивающие вероятность появления послеоперационного свища:

Возраст пациента;

Иммунная реактивность (у молодых людей она обычно выше);

Присоединение хронической инфекции;

Госпитальная инфекция, типичная для хирургических и терапевтических стационаров;

Попадание в рану стафилококка и стрептококка, в норме всегда находящегося на коже человека;

Локализация и разновидность оперативного вмешательства (операция кесарева сечения, операция по поводу парапроктита и др.);

Белковое истощение при онкологических заболеваниях;

Дефицит витаминов и минералов;

Обменные нарушения (сахарный диабет, ожирение, нарушение метаболизма).

Особенности лигатурных свищей:

Возникают в любой части тела;

Возникают во всех видах ткани человеческого тела (эпидермис, мышечная ткань, фасции);

Возникают спустя любое время (неделю, месяц, год) после операции;

Имеют различное развертывание клинической картины (швы могут отторгаться организмом с дальнейшим заживлением раны, а могут интенсивно воспалиться с нагноением раны и не заживать);

Возникают вне зависимости от материала лигатурных нитей.

Содержание:

- Симптомы лигатурного свища

- Осложнения, возникающие вследствие появления послеоперационного свища

- Диагностика

- Лечение лигатурного свища

- Прогноз и профилактика

Симптомы лигатурного свища

Развитие послеоперационного свища происходит по следующему сценарию:

В течение нескольких дней после операции область раны уплотняется, незначительно отекает, становится болезненной. Кожа вокруг нее краснеет, становится более горячей на ощупь, чем остальные участки.

Спустя 6-7 дней при надавливании из-под шва выступает серозная жидкость и гной.

Общая температура тела повышается до субфебрильных значений (37,5-38°).

Свищевой ход может самопроизвольно закрыться, позже открыться вновь.

Выздоровление возможно лишь после повторной операции.

Осложнения, возникающие вследствие появления послеоперационного свища

Абсцесс – полость, наполненная гноем;

Флегмона – включение в воспалительный процесс подкожно-жировой клетчатки;

Эвентрация – выпадение внутренних органов из-за гнойного расплавления тканей;

Сепсис – распространение гнойного содержимого в полости груди, черепа, в брюшной полости;

Токсико-резорбтивная лихорадка – выраженная гипертермия, как реакция организма.

Диагностика

Первичная диагностика лигатурного свища проводится в перевязочной при визуальном осмотре раны хирургом. Для уточнения локализации свища, наличия или отсутствия осложнений (абсцесс, гнойные затеки) выполняют УЗИ операционной раны.

Если свищ располагается в толще тканей, и его диагностика представляет трудность, применяется фистулография. Во время обследования в свищевой ход вводят контрастное вещество и выполняют рентгенографию. В результате такой манипуляции на рентгеновском снимке будет четко виден свищевой ход.

Лечение лигатурного свища

Подавляющее большинство случаев возникновения лигатурного свища может разрешиться лишь путем хирургической операции. Чем дольше существует послеоперационный свищ, тем труднее его вылечить. Для лечения применяется комплексная терапия с использованием медикаментов.

Группы препаратов, применяемые для лечения свища:

Антисептики местного действия – водорастворимые мази (Левосин, Левомеколь, Тримистан), мелкодисперсные порошки (Гентаксан, Тирозур, Банеоцин);

Антибактериальные средства – Ампициллин, Норфлоксацин, Цефтриаксон, Левофлоксацин;

Ферменты для деструкции омертвевших тканей – Трипсин, Химотрипсин.

Поскольку препараты сохраняют свое действие несколько часов, их вводят в свищевой ход, распространяют по окружающим рану тканям несколько раз в сутки.

Мази на жировой основе (Синтомициновая мазь, мазь Вишневского) препятствуют оттоку гноя, поэтому их не применяют при наличии обширного гнойного отделяемого.

В дополнение к хирургическому и медикаментозному методу лечения используется физиотерапия:

кварцевание раневой поверхности;

УВЧ-терапия.

В результате применения УВЧ-терапии улучшается микроциркуляция крови и лимфы, что приводит к снижению отека и прекращению распространения инфекции. Кварцевание пагубно действует на патогенные бактерии, способствуя стойкой ремиссии процесса, хотя и не гарантируя полное выздоровление.

«Золотой стандарт» лечения лигатурного свища – это операция, позволяющая устранить проблему полностью.

Ход операции по устранению лигатурного свища:

Трехкратная обработка операционного поля антисептиком в виде спиртового раствора йода.

Введение в ткани вокруг операционной раны и под нее раствора анестетика (Лидокаин – 2% раствор, Новокаин – 5% раствор).

Введение в свищевой ход красителя для того, чтобы полностью его обследовать («зеленка» и перекись водорода).

Рассечение свища, удаление лигатуры полностью.

Удаление причины появления свища вместе с ревизией окружающих тканей.

Остановка возможного кровотечения электрокоагулятором или перекисью водорода 3%, так как прошивание кровеносного сосуда может спровоцировать появление нового свища.

Промывание раны антисептиками (Декасан, спирт 70%, Хлоргексидин).

Закрывание раны швами повторно с установкой активного дренажа.

После проведения операции пациент нуждается в перевязках, в промывании дренажа. Если гнойное отделяемое не фиксируется, дренаж удаляют.

Лекарственные препараты, применяемые при наличии осложнений (флегмонозное воспаление клетчатки, гнойные затеки):

Антибактериальные средства;

Нестероидные противовоспалительные препараты (нпвс) – нимесил, диклофенак, диклоберл;

Мази для регенерации тканей – троксевазиновая и метилурациловая мазь;

Препараты растительного происхождения с витамином E (алое, облепиховое масло).

Локальная ревизия воспаленных тканей с широким рассечением свища – классическая форма оперативного лечения послеоперационного свища. Большинство малоинвазивных методик малоэффективны в лечении этого осложнения.

Самолечение лигатурного рубца не принесет выздоровления, потому что только операция и последующая санация раны сможет спасти пациента от осложнений. При попытках самостоятельного лечения будет упущено драгоценное время.

Прогноз и профилактика

В случаях отторжения организмом хирургических нитей из любого материала прогноз операции неблагоприятен. Так же обстоят дела и при самолечении – прогноз в этом случае сделать очень сложно.

Профилактические меры появления свища применить невозможно, так как даже при строгом соблюдении антисептики возможно проникновение инфекции в операционную рану и отторжение шовного материала.

Автор статьи: Волков Дмитрий Сергеевич | к. м. н. врач-хирург, флеболог

Образование:

Московский государственный медико-стоматологический университет (1996 г.). В 2003 году получил диплом учебно-научного медицинского центра управления делами президента Российской Федерации.

Наши авторы

Источник

Свищ всегда приходит внезапно, когда воспаление уже вылечено или операционная рана давно зажила. Его появление нельзя предугадать, хоть его формирование проходит не без симптомов, но то, что в этом месте случится именно свищ — догадаться невозможно. Зато появившийся свищ спутать с чем-то другим очень сложно.

Что такое свищ?

Свищ — это сформировавшееся в результате патологического процесса соустье между полыми органами желудочно-кишечного тракта и/или мочеполовой системы. Свищ — это также и извитой трубчатый ход от органа, проходящий через мягкие ткани с выходом на кожу.

Более благозвучное название свища, заимствованное из латыни — «фистула», но это медицинское понятие более широкое, поскольку включает также искусственно сформированные соустья, как оперативно создаваемая фистула между веной и артерией у диализных пациентов. В одной ипостаси фистула — это свищ, в другой — искусственно созданное соустье, свищ же всегда нерукотворная патология.

Свищ всегда имеет начало — внутреннее отверстие, локализующееся в первичном очаге воспаления с нагноением. Началом свища может быть незаживающая рана от травмы или операции, что особенно характерно для органов желудочно-кишечного тракта, продуцирующих секреты: желудочный, кишечный или панкреатический сок, желчь.

Наружное отверстие свища может открываться в другой орган или на кожу, как при свище прямой кишки, но это отверстие не обязательно — некоторые свищевые ходы слепо заканчиваются в мягких тканях, мышцах или клетчатке, образуя там гнойные кистообразные полости — затёки.

Виды свищей

Классификация свищей многообразна, у каждого органа — собственная градация свищей по локализации, иногда степени вовлечения окружающих тканей и даже по объему через свищ выделяемого секрета.

Полные свищи имеют наружное и внутреннее отверстие, неполные — только внутреннее.

Открывающиеся в коже называются наружными свищами, соединяющие органы свищи — внутренние.

Внутренние свищи по числу вовлеченных в процесс органов бывают комбинированными и изолированными. Изолированные свищи называются по органу, давшему ему начало: панкреатический, желчный, кишечный, вагинальный, мочеточниковый и так далее.

При соустье двух или нескольких органов — комбинированном виде свища используется «объединённое» название, так при свищевом ходе между прямой кишкой и влагалищем — свищ ректовагинальный, при свищевом ходе от желчного пузыря к желудку — свищ холецистогастральный, между поджелудочной железой и стенкой желудка — панкреатогастральный или поджелудочно-желудочный свищ.

По количеству ходов свищи делятся на одноканальные или простые и многоканальные или сложные, а также разветвленные или непрямые и неразветвленные или прямые.

По состоянию тканей и хода — инфицированные или осложненные свищи, как правило, гнойные и «чистые» неинфицированные или неосложненные свищи с выделением, к примеру, желчи или панкреатического сока.

Свищи делятся на первичные и хронически протекающие — рецидивирующие, когда процесс то затухает, то вновь воспаляется с образованием новых ходов и, иногда, закрытием старых.

Свищ прямой кишки классифицируют по отношению к анальному сфинктеру, а свищи, локализующиеся над анусом и подковой огибающие его, с открытием внутрь прямой кишки ещё и градуируют по 4 степеням сложности.

Поджелудочные полные свищи могут быть малыми с выделением до полстакана сока, средними — до 700 миллилитров и большими.

Вариантов классификаций столько — сколько существует в человеческой природе видов свищей.

Причины появления свищей

Большинство свищей формируется в результате осложненного течения воспалительного процесса: при остром панкреатите, воспалении окружающей прямую кишку клетчатке — парапроктите, язвенно-некротическом колите — болезни Крона.

Деструктивные процессы внутренних органов тоже могут положить начало формированию свищевого хода, так происходит при пролежнях стенки желчного пузыря крупным камнем, когда сдавливание тканей приводит к их истончению и последующему разрыву. У трёх их четырёх женщин с желчнокаменной болезнью пролежни — ведущая причина формирования желчного свища.

Аналогичный механизм локальной деструкции тканей включается при прободении или пенетрации язвы желудка в поджелудочную железу, завершающийся открытием желудочно-поджелудочного свищевого хода.

Некоторые исследователи причиной образования свища считают ишемические изменения стенки прямой кишки при частом использовании ректальных свечей с НПВС.

Травмы операционные, родовые и спонтанные — одна из ведущих причин образования свища. Операционные травмы могут быть случайными — не замеченными при ревизии и практически микроскопическими рассечениями тканей в зоне операции и отсроченными, когда отторгаются организмом используемые в хирургии материалы: шовный шёлк или скобки степлера.

Кроме случайной хирургической травмы к свищам может привести оперативная помощь при вскрытии гнойного парапроктита. Речь не идет о неадекватной хирургии, просто это такое неблагоприятное место: плохое кровоснабжение клетчатки — основного места действия при невозможности прекращения транзита через кишку каловых масс, изобилующих кишечной микрофлорой. Нет стерильности и всегда присутствуют патогенные микроорганизмы — нет условий для заращения операционной раны.

Травмы при родах, особенно разрывы при неадекватной акушерской помощи, а также незамеченные при послеродовом осмотре повреждения — самая частая причина влагалищных фистул.

Изменение мягких тканей после давней лучевой терапии, особенно при сочетанном облучении рака шейки или тела матки, рака прямой кишки тоже может привести к формированию свищей. К формированию хода предрасполагает несколько факторов: нарушение питания тканей в результате постлучевого фиброза при наличии обильной кишечной и влагалищной микрофлоры. Постлучевые свищи довольно сложно дифференцировать с истинными злокачественными свищами, формирующимися при некрозе прогрессирующей или рецидивной злокачественной опухоли.

Кисты поджелудочной железы, наполненные едким панкреатическим секретом, способны самопроизвольно находить выход своему содержимому, расплавляя ткани ферментами и формируя свищевые ходы из брюшной полости в грудную — между поджелудочной железой и плеврой или бронхами.

Аналогичный результат, только с выходом на кожу, возможен при пункционном дренировании кистозных полостей поджелудочной железы, выполняемом с лечебной целью у ослабленного пациента, или при дренировании перекрытого камнем или опухолью общем желчном протоке.

Каждый свищ имеет свою конкретную причину и комбинацию неблагоприятных условий для заживления.

Симптомы появления

Процесс формирования свища сложно отследить, он может занимать от нескольких дней, как случается при остром панкреатите, так и несколько месяцев, как при постлучевых изменениях тканей.

Проявления на начальном этапе формирования свища обусловлены его первопричиной, как правило, местным воспалительным процессом с исходом в гнойное расплавление тканей с болью и инфильтрацией, часто интоксикацией и лихорадкой.

Вне обострения воспалительной реакции свищевой ход прощупывается как тяж. Размеры уплотнения вокруг свищевого хода обусловлены воспалительной инфильтрацией и разветвлением самих свищевых ходов, рубцовыми изменениями окружающих тканей, ранее вовлекавшимися в воспалительный конгломерат.

Сформированный свищ имеет вход и, иногда, выход, ткани вокруг него уплотнены, из отверстия можно выдавить отделяемое: гной, желчь, панкреатический сок и так далее. При свищевом ходе из кишки во влагалище из половых органов может вытекать кал, при соустье кишки с мочевым пузырём из ануса подтекает моча. Отделяемое из кишечного свища имеет каловый запах, гнойный секрет из влагалища тоже специфически пахнет. Особенно тяжёлым окружающим кажется запах отделяемого свища, ведущего из зоны распада злокачественной опухоли.

Воспаление вызывает болевой синдром от небольшого дискомфорта до невыносимых болей. Опухолевые свищи не болят, поскольку формируются внутри распадающегося новообразования.

При активизации инфекции с формированием затеков гнойного содержимого присоединяется общая реакция: интоксикация, высокая температура, потливость и бледность, сердцебиение и учащённое дыхание.

Методы диагностики

Диагностика простого неразветвленного одноканального свища несложна — достаточно прощупать в локальном уплотнении тяж, из которого при надавливании может потечь содержимое.

Все наружные выходы свища исследуются пуговчатым зондом, так определяется локализация ходов. Зонд вводят со стороны кожи, осторожно продвигая его до упора, если исследуется прямокишечный свищ, то внутри прямой кишки прохождение зонда определяют указательным пальцем.

Дальше проводится проба с красящим веществом — метиленовым синим, который шприцем вводится в наружное отверстие. При ректальном свище до пробы в кишку вставляют ватный тампон, по отметкам красителя на нем определяют точное место внутреннего отверстия.

При любом свище можно фиксировать выход краски при эндоскопии: аноскопии, ректоскопии, колоноскопии, цистоскопии, кольпоскопии и так далее. Эндоскопическое обследование одно из ведущих и в процессе диагностики и лечения выполняется неоднократно.

В некоторых случаях выполняется фистулография — рентген анатомической области до и после введения в свищ контрастного вещества. Процедура не требуется только при простых и коротких свищах прямой кишки вне обострения воспаления.

Методы визуализации — КТ и МРТ также позволяют уточнить локализацию ходов и затеков, разветвленность и первопричину заболевания.

При вовлечении прямой кишки информативна ультрасонография (УЗИ) специальным ректальным датчиком, когда компьютерная программа позволяет увидеть патологию в трёхмерном изображении. При планировании операции дополнительно определяется функция анального сфинктера.

Способы лечения свищей

Свищи редко закрываются самостоятельно, на это можно надеяться только при создании благоприятных условий, к примеру, ограничении и отчасти контроле движения кала по прямой кишке с помощью очистительных клизм. В подавляющем большинстве случаев консервативная терапия неэффективна, единственный радикальный способ лечения — хирургический, то есть иссечение патологического участка в том числе и с реконструкцией недостающих тканей.

Технически простое оперативное вмешательство, в том числе эндоскопическое, и добрая сотня хирургических модификаций не может вылечить около половины пациентов, которых преследуют рецидивы. Особенно сложно добиться успеха при кишечных и мочевых свищах, поскольку они всегда контаминированы микрофлорой. В некоторых случаях приходится прибегать к формированию кишечной стомы, временно — на несколько месяцев прекращая движение каловых масс по патологически измененному участку кишки.

В единичных случаях прибегают к «дедовским методам» лечения с выскабливанием слизистой оболочки хода, обжигают её химическими реагентами и ферментами, добиваясь слипания стенок. Большего результата — приблизительно у 50% добиваются введением в свищевой ход фибринового клея, склеивающего стенки.

Аналогично клею действуют тампоны из биоматериалов, герметизирующие внутреннее отверстие, запустевание хода способно вызвать слипание стенок и закрытие свища.

До настоящего времени не определились с ролью антибиотиков в лечении свищей, вызванных воспалением, поскольку лекарства не способны проникнуть внутрь инфильтрата из-за массивных рубцовых изменений. Тем не менее, при свищевых ходах на фоне болезни Крона специфическая медикаментозная терапия проводится обязательно и небезуспешно.

Профилактика свищей

Не все болезни поддаются профилактике, особенно свищи, осложнившие течение гнойного парапроктита. Тем не менее, возможно адекватное лечение приводящих к парапроктиту заболеваний — геморроя и трещин, и именно это будет профилактикой образования свищей.

Осложненное течение родов не предотвратить, но качественная и своевременная акушерская помощь, внимательное отношение к женщине и тщательный послеродовый осмотр — доступная профилактическая мера.

Высокая частота постлучевых поражений тканей, прогрессирующий с течением времени фиброз, заставил онкологов отказаться от высоких доз лучевой терапии и даже изменить подходы к лечению злокачественных опухолей половой сферы.

Особое значение придается правильному выбору способа хирургического лечения заболеваний полых органов и адекватному ведению послеоперационного периода.

В нашей клинике осложненное течение заболевания — большая редкость, потому что мы не только знаем о способах профилактики, но и активно их используем.

Список литературы:

- Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. /Справочник по колопроктологии// -М.: Литтерра; 2012.

- Becker A., Koltun L., Sayfan J. /Simple clinical examination predicts complexity of perianal fistula// Colorectal Dis.; 2006; 8.

- Gaertner W.B., Hagerman G.F., Finne C.O., et al. /Fistula-associated anal adenocarcinoma: good results with aggressive therapy// Dis Colon Rectum; 2008; 51.

- Genadry R.R., Creanga A.A., Roenneburg M.L., Wheeless C.R. /Complex obstetric fistulas // Int. J. Gynaecol. Obstet.; 2007; Vol. 99; Suppl. 1.

- Ommer A., Herold A., Berg E. / S3-Leitlinie: Rektovaginale Fisteln (ohne M. Crohn) // Coloproctology; 2012; Vol. 34.

- Sahni V.A., Ahmad R., Burling D. / Which method is best for imaging of perianal fistula?// Abdom Imaging.; 2008; 33.

- Zoulek E., Karp D.R., Davila G.W./ Rectovaginal fistula as a complication to a Bartholin gland excision // Obstet. Gynecol.; 2011; Vol. 118; N 2.

Источник