Мозговая грыжа у младенца

Содержание:

- Причины появления спинномозговой грыжи

- Формы спинномозговой грыжи у детей

- Симптомы спинномозговой грыжи

- Диагностика спинномозговой грыжи у детей

- Лечение спинномозговой грыжи у детей

- Послеоперационная терапия

- Профилактика расщепления позвоночника

Врожденная спинномозговая грыжа – редкая, но тяжелая аномалия развития. Этот порок спинного мозга проявляется всего у 0,1-0,03% новорожденных, и примерно две трети из них остаются инвалидами на всю жизнь.

Современные средства предродовой диагностики позволяют узнать о наличии расщепления позвоночника ещё при беременности. Для этого используются данные ультразвукового исследования и дополнительных анализов на альфа-фетопротеин. Окончательное подтверждение происходит во время исследования околоплодных вод – амниоцентеза.

Причины появления спинномозговой грыжи

Вопрос возникновения грыжи спинного мозга изучен недостаточно. В силу этого различными учеными медиками называются такие факторы, влияющие на вероятность её появления:

Дефицит витаминов, и прежде всего, фолиевой кислоты (витамин B9). Признается большинством исследователей как основная причина заболевания;

Комплекс факторов, провоцирующих разнообразные аномалии плода: приём алкоголя и других наркотических веществ во время беременности, интоксикация организма, заражение будущей матери определенными инфекциями и паразитами, и т.п.;

Беременность в раннем возрасте;

Наследственность.

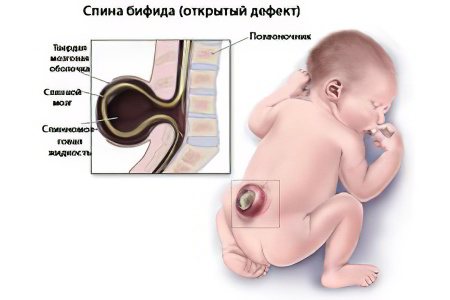

Нервная трубка будущего ребенка формируется в первые восемь недель беременности. Именно в это время воздействие вышеописанных факторов может спровоцировать недостаточное заращение задней стенки канала позвоночника. Из-за этого один или несколько позвонков оказываются разделенными в зоне остистых отростков. В образовавшийся дефект в процессе развития плода могут выходить твердые спинномозговые оболочки, спинномозговая жидкость и даже корешки нервов.

Формы спинномозговой грыжи у новорожденных детей

Врачи разделяют разные случаи спинномозговых грыж по их локализации и особенностям строения. Расположение дефекта играет большую роль для пациента и лечащего его врача, так как от этого зависит тяжесть симптомов и сложность лечения патологии.

Самый легкий тип расщепления, при котором отсутствует грыжа как таковая, называется скрытым (spina bifida occulta (лат.) – скрытое расщепление позвоночника). В этом случае диагностируется незначительная деформация одного из позвонков, которая зачастую не приносит неудобств пациенту. В некоторых случаях проявляются легкие неврологические симптомы, но без значительных последствий для здоровья.

Более серьезный дефект в структуре позвоночника провоцирует грыжевое расщепление. При этом отчетливо заметным является выпячивание, выходящее за пределы кожного покрова. Чаще всего оно состоит из мозговых оболочек и жидкости. В самых тяжелых случаях в полость грыжи выходят корешки и собственно спинной мозг.

Грыжа спинного мозга может принадлежать к одному из трех типов локализации:

В шейном отделе – самый редкий вариант грыжи. Затрагивает верхнюю часть спинного мозга, которая иннервирует мышцы шеи, лица и голосовые связки. Соответственно, могут нарушаться координирующие способности этих и всех нижестоящих отделов позвоночника, что отражается на двигательной активности как верхних, так и нижних конечностей, а также сердца и легких;

В грудном отделе – случается чаще, чем в шейном, но все равно гораздо реже, чем в поясничном. Нарушения работы шеи, лицевых мышц и гортани исключены, но риску подвергаются, помимо конечностей, дыхательная система и сердце, а также внутренние органы (желудок, селезенка, печень, 12-перстная кишка);

В пояснично-крестцовом отделе – самая распространенная аномалия, поражающая нижние конечности, мочевой пузырь и прямую кишку, иногда даже почки и половые органы.

В независимости от того, где расположено расщепление, тяжесть симптомов определяет степень выпячивания составляющих спинной мозг структур.

По ней патологию причисляют к одной из четырех форм спинномозговой грыжи:

Менингоцеле – легкая форма заболевания, которая характеризуется проникновением в межпозвонковый дефект исключительно спинномозговой оболочки. Сам спинной мозг остается правильно сформированным и дееспособным;

Менингомиелоцеле – кроме оболочки, наблюдается выпячивание вещества спинного мозга. Структура нервной трубки нарушена, проявляются неврологические симптомы;

Менингорадикулоцеле – в образованное деформированными позвонками отверстие выходит за пределы тела как оболочка, так и корешки спинномозговых нервов, хотя нервная трубка остается на своем месте;

Миелоцистоцеле – самая тяжелая форма аномалии, при которой спинномозговые ткани изнутри растягиваются ликвором (специальной цереброспинальной жидкостью, необходимой для питания клеток и тканей нервной системы). В результате практически полностью нарушается структура спинного мозга, что сложно поддается восстановлению и какому-либо лечению.

Кроме всех вышеописанных форм, в очень редких случаях возникает самое тяжелое из осложнений, вызванное сочетанием грыжи с опухолью. Обычно это доброкачественные липомы или фибромы, зафиксированные на оболочках, корешках или внутренних структурах спинного мозга. Перерождение опухоли в злокачественное образование не происходит, так как она удаляется вместе с выпячиванием во время хирургического вмешательства, либо до этого момента случается летальный исход.

Симптомы спинномозговой грыжи

Проявление симптомов расщепления позвоночника зависит от расположения, величины и состава грыжи. Конечно, самыми незначительными внешними признаками и полным отсутствием неврологических проявлений характеризуется скрытое расщепление. Единственным симптомом такой патологии является небольшая выемка на месте дефекта.

В плане неврологической симптоматики про грыжу с выпячиванием одной только оболочки можно сказать то же, что и про скрытое расщепление. Разница только в том, что грыжа представляет собой объемное образование, а не углубление. В некоторых случаях это место также отмечается покраснением, блеском или синюшной окраской истонченной кожи, а также темным волосяным покровом.

Неврологические симптомы проявляются в случае менингомиелоцеле, менингорадикулоцеле и менингоцистоцеле. Они возникают из-за нарушений в структуре спинного мозга, который задерживает, искажает или вовсе перестает проводить нервные сигналы.

К ним принадлежат:

Отсутствие тактильной и (или) болевой чувствительности;

Парезы, параличи и нарушения питания нижних и, в редких случаях, верхних конечностей;

Дисфункция тазовых органов, в частности, мышц мочевого пузыря, анального отверстия и половых органов.

Нарушение координации работы сердца, легких, органов пищеварительной и эндокринной системы случаются редко, когда речь идёт о грыже в шейном или грудном отделе позвоночника.

Вышеупомянутые симптомы приводят к вторичным осложнениям:

Атрофия парализованных мышц, отсутствие их температурной регуляции из-за потери чувствительности кожи, отечность, трофические язвы на коже обездвиженных конечностей;

Сгибательные контрактуры (неподвижность суставов, которая со временем становится необратимой);

Пролежни в области ягодиц и поясницы;

Недержание кала и мочи.

Диагностика спинномозговой грыжи у новорожденных детей

Для точной диагностики спинномозговой грыжи требуется полный медицинский осмотр, который начинается со сбора анамнеза. В случае обращения к врачу уже после родов, при которых не было обнаружено патологий, особое внимание уделяется возрастным показателям в период проявления симптомов болезни (слабости в конечностях, признаков атрофии и затрудненной активности мышц).

Подробнее: Причины и симптомы атрофии мышц, диагностика и лечение

Обязательными являются такие диагностические процедуры, как:

Осмотр у невролога, во время которого проводится оценка двигательной активности, проверка мышечного тонуса конечностей, обнаружение выпячивания и фиксация соответствующих медицинских показателей;

Трансиллюминация – специальное световое сканирование, благодаря которому возможно обнаружить и охарактеризовать содержимое грыжевого выпячивания;

Контрастная миелография – внутривенное введение контрастного вещества, которое накапливается в определенных частях спинного мозга. Дает представление о структуре повреждения, нанесенного спинному мозгу в процессе образования грыжи;

Изучение послойных снимков магнитно-резонансной или компьютерной томографии позвоночника, уточняющее данные о нарушении в спинном мозге и дающее возможность прогнозировать дальнейшее развитие патологии;

Консультация у нейрохирурга с целью выяснения целесообразности операционного вмешательства.

Лечение спинномозговой грыжи у новорожденных детей

Единственный признанный метод лечения расщепления позвоночника со спинномозговой грыжей – операция. Хирургическое вмешательство в данном случае требуется как можно раньше, лучше всего – уже на первой неделе жизни пациента. Предотвратить угрозу жизни и здоровью новорожденного возможно только при полном удалении грыжевого мешка и устранении дефекта между деформированными позвонками.

В некоторых случаях при легких формах заболевания (менингоцеле небольших размеров, которое не даёт нарушений двигательной активности и чувствительности, а также при сохранении нормального кожного покрова) операцию требуется отложить. Спешное хирургическое вмешательство может обернуться повреждением важных спинномозговых структур, что вызовет те же самые расстройства неврологического характера, которых требуется избежать. Любые другие позвоночные грыжи требуют срочной обязательной операции.

Послеоперационная терапия

Чтобы перенести такую операцию любому младенцу потребуется долгий реабилитационный период. Новорожденному необходим тщательный уход, поддержание безупречной гигиены, лечебные массажи, физиотерапия, гимнастика и профилактика запоров. В список консервативных мероприятий также включают профилактику пролежней, тренировку сфинктеров мочевого пузыря и анального отверстия, лечение деформаций позвоночника и коррекцию с помощью поддерживающих корсетов.

Обычно выздоровление от спинномозговой грыжи происходит одним из двух путей:

После удаления менингоцеле и проведения всех требуемых реабилитационных процедур развитие ребенка продолжается нормально. В большинстве случаев такие дети вырастают способными вести активный образ жизни.

Устранение грыжи менингомиелоцеле, менингорадикулоцеле и менингоцистоцеле может вызвать определенные трудности, как во время операции, так и после нее. Правильное соблюдение требований реабилитационного периода помогает избежать нарушений двигательной активности конечностей, но ожидать того же самого от функций органов таза не приходится. Недержание мочи и кала могут сохраняться намного дольше, чем у нормальных детей. Во взрослой жизни даже при сохранении внешних признаков здоровья у женщин обнаруживаются бесплодие, а у мужчин – эректильная дисфункция.

Подробнее: Эректильная дисфункция у мужчин

Профилактика расщепления позвоночника

Так как спинномозговая грыжа является врожденной аномалией развития, профилактикой данного заболевания является устранение его причин ещё перед зачатием. Первоочередной мерой является обеспечение будущего ребенка всеми необходимыми микроэлементами и витаминами. Если даже беременность незапланированная, употребление препаратов и соответствующих продуктов питания можно начать после зачатия – чем раньше, тем лучше. В конкретном случае предотвращения грыжи спинного мозга упор делается на витамин B9 (фолиевую кислоту). Интересно, что это вещество может поступать в организм плода не только от матери, но и от будущего отца, так как оно передается через семенную жидкость, оказывая при этом значительный эффект.

Любой будущей матери следует обратиться к гинекологу и проконсультироваться насчет болезней, развивающихся на стадии формировании плода. Врач должен рассказать о способах обеспечения благоприятного вынашивания ребенка. Для начала прекращается приём большинства фармацевтических препаратов хотя бы на первые восемь недель, пока у зародыша формируется нервная трубка. Также не стоит увлекаться косметикой, то же самое касается любых средств бытовой химии.

Автор статьи: Волков Дмитрий Сергеевич | к. м. н. врач-хирург, флеболог

Образование:

Московский государственный медико-стоматологический университет (1996 г.). В 2003 году получил диплом учебно-научного медицинского центра управления делами президента Российской Федерации.

Наши авторы

Источник

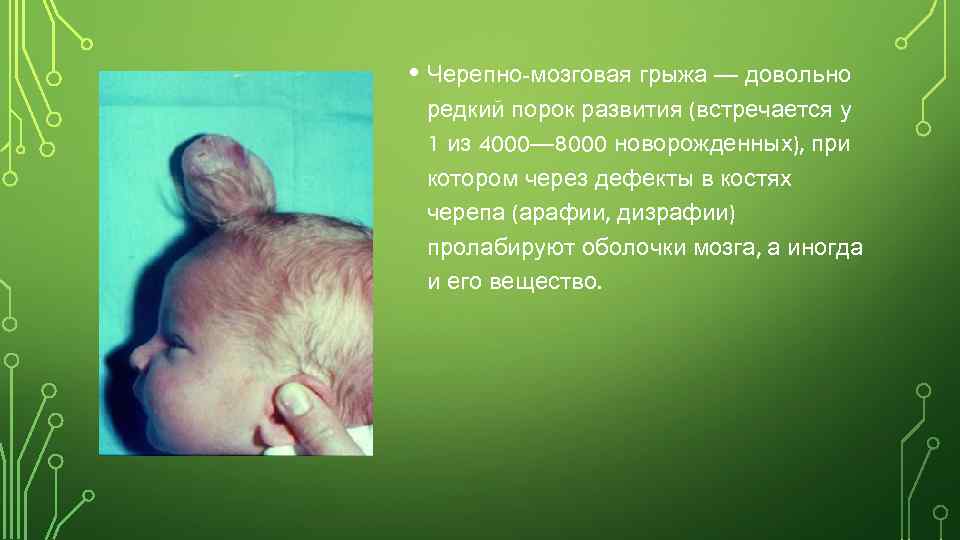

ГРЫЖИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ.

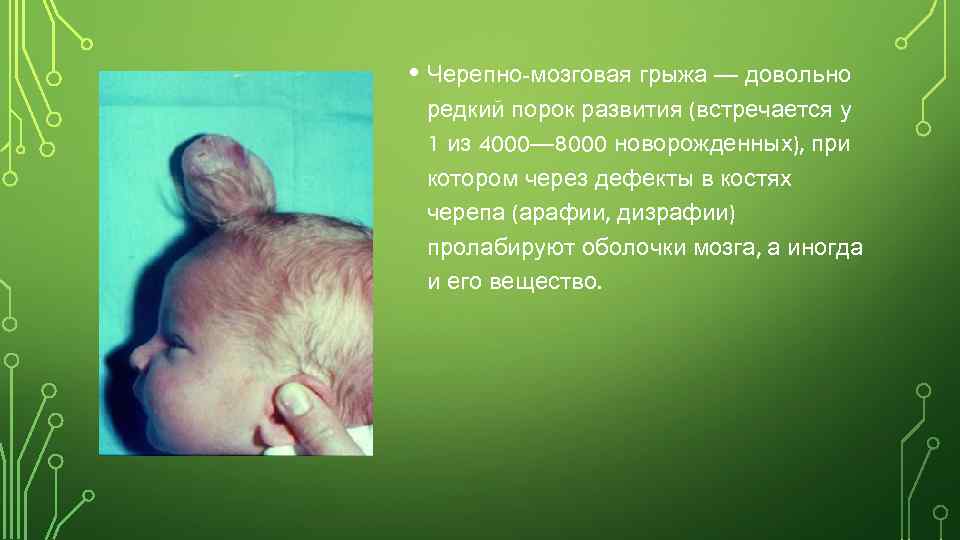

• Черепно-мозговая грыжа — довольно редкий порок развития (встречается у 1 из 4000— 8000 новорожденных), при котором через дефекты в костях черепа (арафии, дизрафии) пролабируют оболочки мозга, а иногда и его вещество.

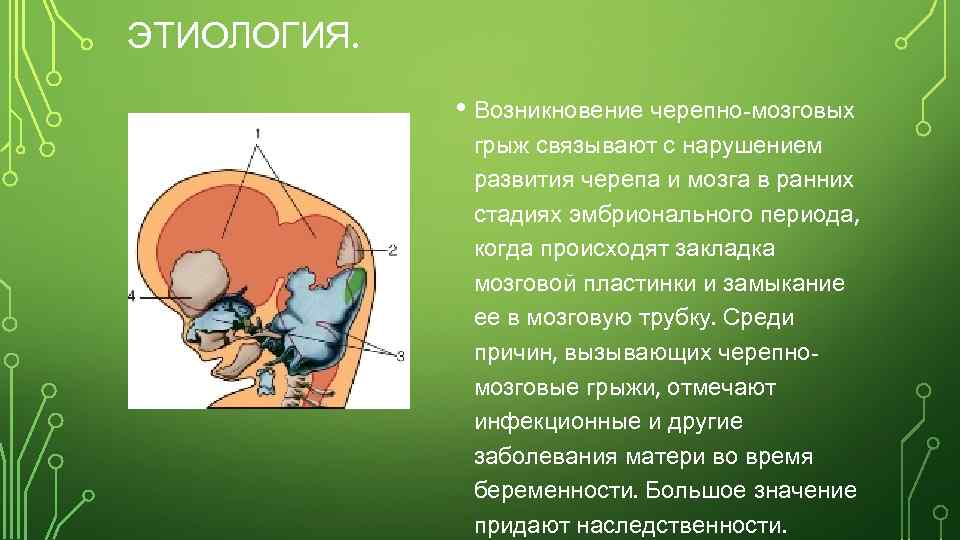

ЭТИОЛОГИЯ. • Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходят закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку. Среди причин, вызывающих черепномозговые грыжи, отмечают инфекционные и другие заболевания матери во время беременности. Большое значение придают наследственности.

КЛАССИФИКАЦИЯ. • Передние или сагитальные (орбитоназальные и фронтальные) 84, 6%

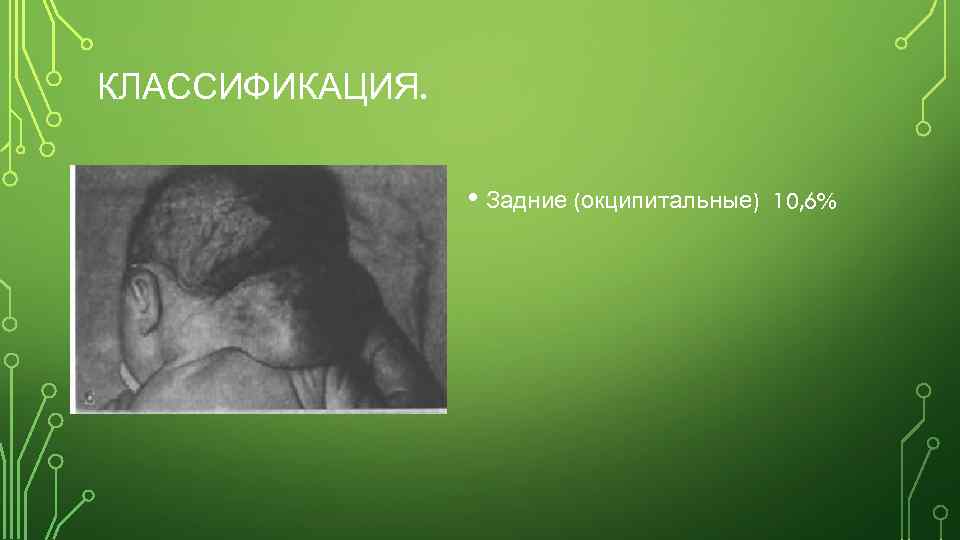

КЛАССИФИКАЦИЯ. • Задние (окципитальные) 10, 6%

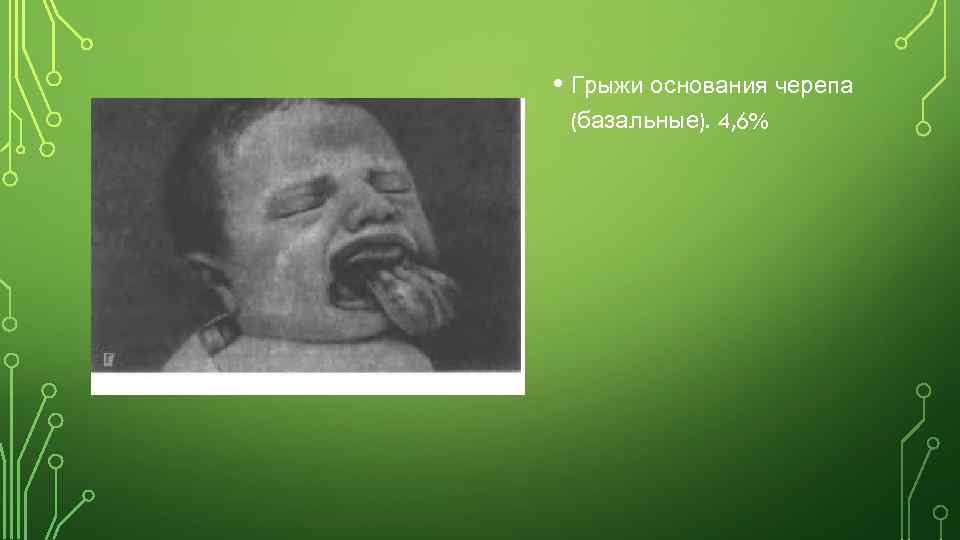

• Грыжи основания черепа (базальные). 4, 6%

• Преимущественно встречаются передние грыжи, локализующиеся в местах эмбриональных щелей — у корня носа, у внутреннего края глазницы. Задние мозговые грыжи располагаются в области затылочного отверстия (выше или ниже его). При наиболее редких базилярных (базальных) грыжах дефект локализуется в области передней или средней черепной ямки, грыжевое содержимое выступает в полость носа или ротовую полость.

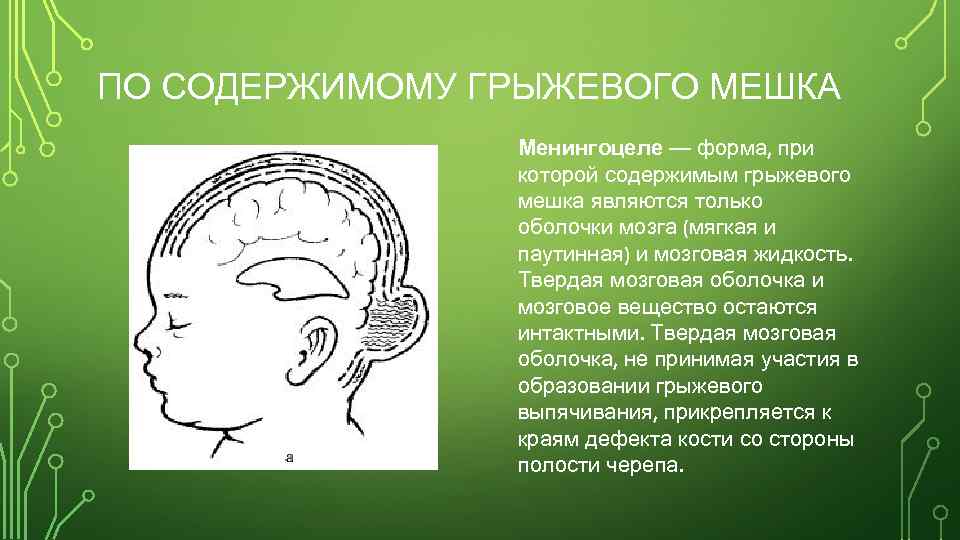

ПО СОДЕРЖИМОМУ ГРЫЖЕВОГО МЕШКА Менингоцеле — форма, при которой содержимым грыжевого мешка являются только оболочки мозга (мягкая и паутинная) и мозговая жидкость. Твердая мозговая оболочка и мозговое вещество остаются интактными. Твердая мозговая оболочка, не принимая участия в образовании грыжевого выпячивания, прикрепляется к краям дефекта кости со стороны полости черепа.

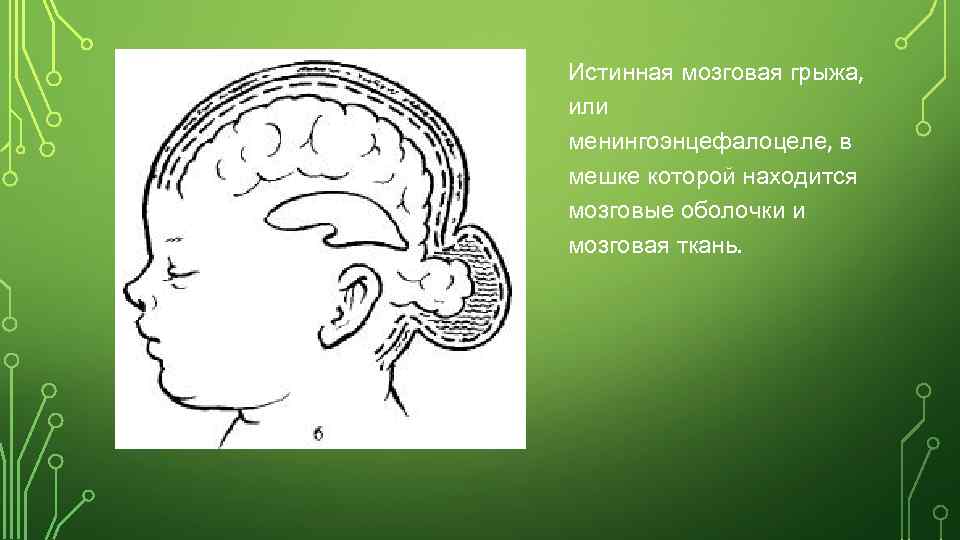

Истинная мозговая грыжа, или менингоэнцефалоцеле, в мешке которой находится мозговые оболочки и мозговая ткань.

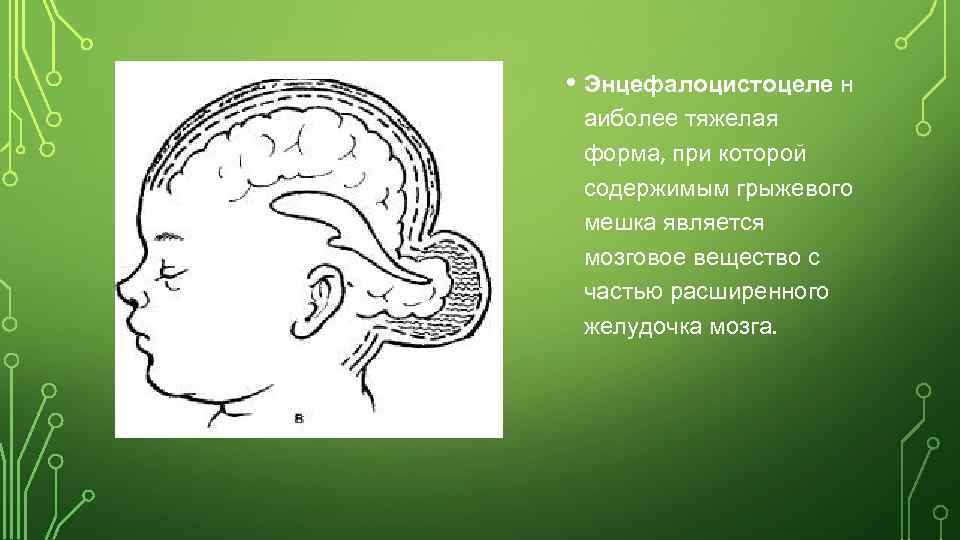

• Энцефалоцистоцеле н аиболее тяжелая форма, при которой содержимым грыжевого мешка является мозговое вещество с частью расширенного желудочка мозга.

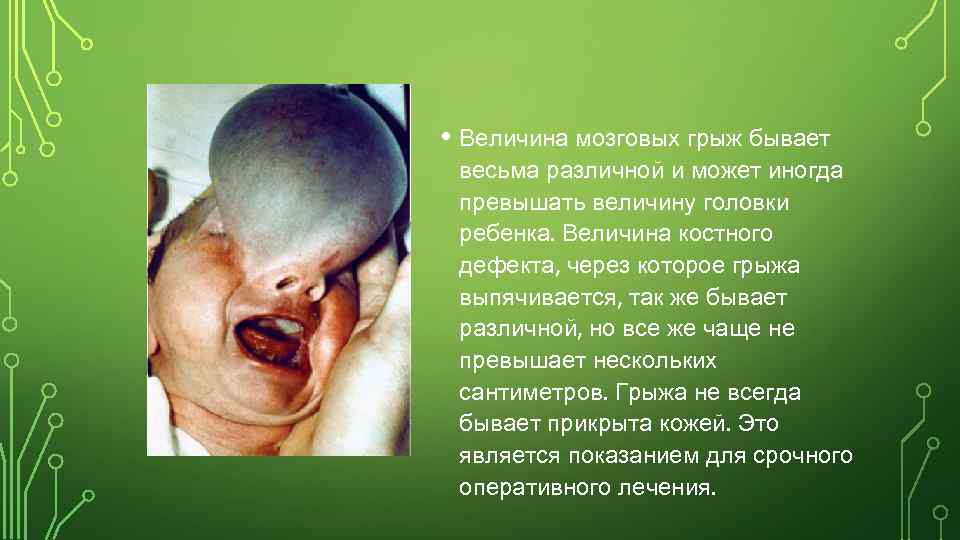

• Величина мозговых грыж бывает весьма различной и может иногда превышать величину головки ребенка. Величина костного дефекта, через которое грыжа выпячивается, так же бывает различной, но все же чаще не превышает нескольких сантиметров. Грыжа не всегда бывает прикрыта кожей. Это является показанием для срочного оперативного лечения.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. • . При осмотре ребенка определяется опухолевидное образование, располагающееся чаще в области переносицы, у внутреннего угла глаза или реже в затылочной области. Кожа над опухолью не изменена, пальпация безболезненна. При передних грыжах обращает на себя внимание истинный гипертелоризм. Консистенция грыжевого выпячивания мягкоэластичная, иногда определяется флюктуация. При беспокойстве ребенка образование становится более напряженным, иногда удается определить флюктуацию, что свидетельствует о сообщении с полостью черепа. Значительно реже определяются края костного дефекта черепа.

• При передних черепно-мозговых грыжах на первый план выступают деформации лицевого скелета, уплощение переносицы, широко расставленные глаза, косоглазие. Задние мозговые грыжи, при которых головной мозг страдает сильнее, часто сопровождаются микроцефалией и умственной отсталостью. • Симптомы нарушения центральной нервной системы могут отсутствовать, но если они нерезко выражены, особенно у новорожденных, их трудно выявить. В более старшем возрасте у детей обнаруживают поражения черепных нервов, асимметрию сухожильных рефлексов, патологические рефлексы; иногда наблюдаются парезы конечностей, эпилептические припадки. • Дети с менингоцеле развиваются сравнительно нормально как физически, так и интеллектуально, в то время как при ис-тинной мозговой грыже появляются выраженные нарушения со стороны центральной нервной системы.

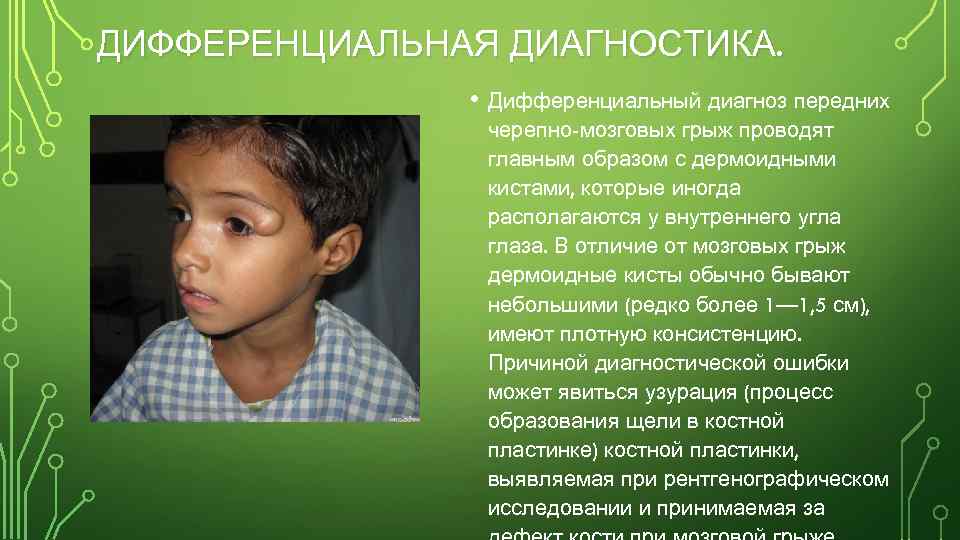

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. • Дифференциальный диагноз передних черепно-мозговых грыж проводят главным образом с дермоидными кистами, которые иногда располагаются у внутреннего угла глаза. В отличие от мозговых грыж дермоидные кисты обычно бывают небольшими (редко более 1— 1, 5 см), имеют плотную консистенцию. Причиной диагностической ошибки может явиться узурация (процесс образования щели в костной пластинке) костной пластинки, выявляемая при рентгенографическом исследовании и принимаемая за

• Реже черепно-мозговую грыжу приходится дифференцировать от липомы, гемангиомы и лимфангиомы. При опухолевидных образованиях мягких тканей никогда не определяются костный дефект и пульсация, характерные для черепно-мозговой грыжи.

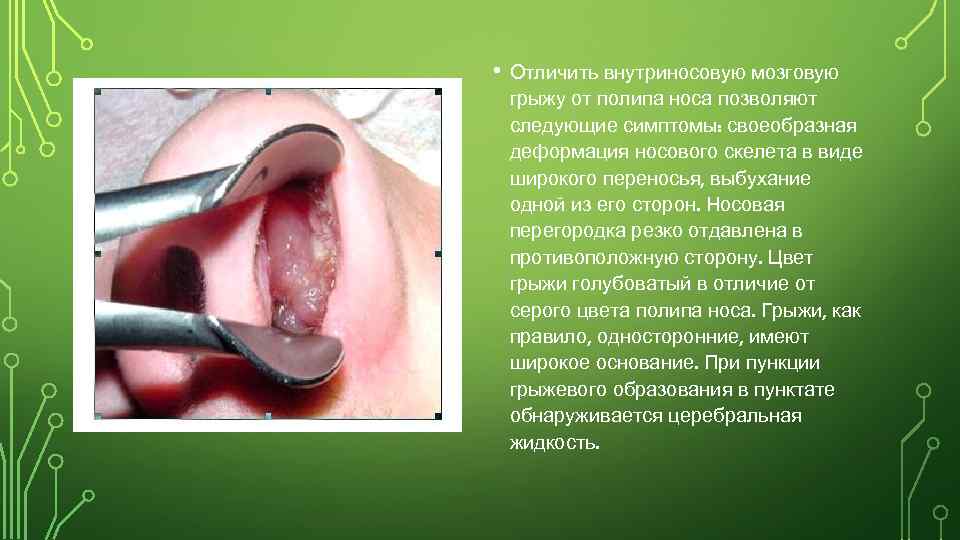

• Отличить внутриносовую мозговую грыжу от полипа носа позволяют следующие симптомы: своеобразная деформация носового скелета в виде широкого переносья, выбухание одной из его сторон. Носовая перегородка резко отдавлена в противоположную сторону. Цвет грыжи голубоватый в отличие от серого цвета полипа носа. Грыжи, как правило, односторонние, имеют широкое основание. При пункции грыжевого образования в пунктате обнаруживается церебральная жидкость.

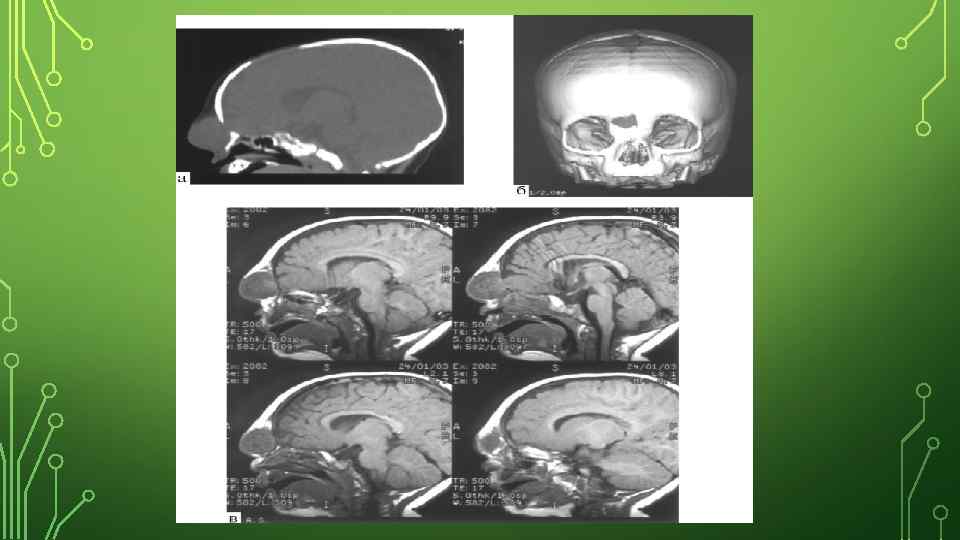

ДИАГНОСТИКА • Анализ жалоб и анамнеза заболевания (опрос родителей): • как протекала беременность этим ребенком (были ли какие-либо инфекционные заболевания у беременной, особенно в первый триместр, принимала ли она лекарственные препараты, наркотики, алкоголь, курила ли); • были ли в семье случаи подобного порока развития. • Неврологический осмотр: оценка наличия опухолевидного мягкого образования на голове или лице, состояние мышечного тонуса (может быть как повышенным, так и сниженным), движений глазных яблок (может наблюдаться косоглазие, ограничение подвижности глазных яблок). • Осмотр детским отоларингологом: осмотр полости носа, поиск грыжи в носу, оценка наличия истечения ликвора (цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ головного мозга) из носа. • КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяют послойно изучить строение головного мозга, оценить содержимое грыжевого мешка (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга), размеры дефекта костей черепа.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ. • Если нет срочных жизненных показаний (как например при быстром росте припухлости и опасности разрыва истонченных тканей оперировать необходимо в первые дни после рождения) , то грыжу у детей выгоднее оперировать в возрасте не ранее 5 -6 (2 -3) лет. . Нередко к хирургическому вмешательству прибегают у взрослых, когда больные решаются на операцию с косметической целью. При сочетании грыжи с водянкой головного мозга вначале излечивают водянку и лишь после этого оперируют грыжу. Поступать наоборот недопустимо, так как после закрытия дефекта и закрытия грыжевого мешка водянка иногда может прогрессировать или появляются резкие головные боли. Плеоцитоз в ликворе и наличие оболочечных симптомов является противопоказанием для любого метода оперативного вмешательства.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА СПОСОБА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ПЕРЕДНИХ МОЗГОВЫХ ГРЫЖАХ: • экстракраниальный (внечерепной) – заключается в удалении грыжевого мешка и закрытии дефекта кости без вскрытия полости черепа. Его применяют при отшнуровавшихся грыжах и небольших дефектах кости у детей в возрасте до 1 года.

• В 1881 г. Н. В. Склифосовский впервые предпринял экстракраниальное иссечение мозговой грыжи, за- кончившееся выздоровлением. С этого времени хирургическая мысль пошла по пути радикального оперирования врожденных мозговых грыж.

• В зависимости от величины грыжи и состояния кожных покровов над ней производят линейный, овальный или окаймляющий разрез с удалением излишних участков кожи. После этого отсепаровывают грыжевой мешок, выделяют его вплоть до на- ружного костного отверстия и после прошивания и перевязывания шейки прочной лигатурой отсекают. Небольшой костный дефект закрывают путем послойного ушивания над ним мягких тканей. При диаметре наружного отверстия грыжевого канала более 1 см его закрывают либо костным лоскутом, выкраиваемым из наружной пластинки костей черепа, либо путем введения в костный грыжевой канал соответствую- щей величины штифта из органического стекла, после чего послойно зашивают мягкие ткани.

• Однако частые неудачи при этой операции привели к тому, что в последние десятилетия внечерепной способ стал применяться лишь при небольших грыжах с маленьким костным дефектом при условии полного отшнурования грыжевого мешка от ликворных пространств го- ловного мозга. В случаях сообщения грыжевого мешка с ликворными пространствами при экстракраниальном подходе создается опасность инфицирования полости черепа с развитием ликворных свищей и менингита.

• Интракраниальный способ — закрытие внутреннего отверстия костного дефекта с подходом к нему из полости черепа — применяют у детей старше 1 года. Операцию производят в два этапа: первый этап — интракраниальная пластика дефекта костей черепа, второй — удаление грыжевого мешка и пластика носа (выполняют через 3— 6 месяцев). Метод впервые предложен П. А. Герценом (1926).

• Кожный разрез в виде дуги проводят по границе волосистой части лба и обоих висков. Большой кожно-апоневротический лоскут отворачивают кпереди в сторону носа. Надкостницу рассекают по краю костного разреза , затем по стреловидному шву и параллельно верхнему краю орбит с обеих сторон.

• Фрезевые отверстия накладывают по линии разреза надкостницы с таким расчетом, чтобы после пропила кости образовалось два костных лоскута, каждый из которых мог бы на ножке из височной мышцы мог быть отвернут в сторону ( в виде двух створок). Передний пропил должен быть расположен как можно ближе к краю орбиты, что бы можно было легче подойти к шейке грыжевого мешка. Срединный пропил кости лучше проводить, чуть отступя от срединной линии, чтобы не повредить сагитальный синус. Повреждений лобных пазух остерегаться не следует, так как при передних грыжах они рудиментарны, либо вовсе отсутствуют.

• После обнажения твердой мозговой оболочки, последнюю широким шпателем или распатором постепенно отделяют от кости, оттесняя обе лобных доли кзади. Шаг за шагом таким способом подходят к шейке грыжевого мешка и начинают отделять ее от внутреннего отверстия костного грыжевого канала при помощи изогнутого распатора. Оттеснение лобных долей и выделение шейки грыжевого мешка проходит легче, если предварительно эвакуировать 20 -30 мл ликвора люмбальным или вентрикулярным путем. • Производить отделение шейки нужно осторожно, что бы не повредить твердую мозговую оболочку, которая очень тонка и может быть припаяна к кости.

• После выделения шейки грыжевого мешка ТМО в области этой шейки осторожно рассекают циркулярным разрезом, отступя на 2 -3 см от костного деффекта, а затем отсекают. • ТМО со стороны лобной доли тщательно зашивают узловыми швом. Затем приступают к закрытию грыжевого костного отверстия со стороны полости черепа. Исполюзуют костную пластину выкраеваемую из лобной кости, либо пластика из органического стекла.

• Через месяц или позже проводят второй этап операции с целью удаления отсеченного при первом этапе грыжевого мешка с его содержимым ( как при внечерепном способе). Иногда второй этап оказывается излишним так как грыжевой мешок и его содержимое с течением времени атрофируется , рубцуется и западает.

Источник