Как хирурги оперируют послеоперационную грыжу

Этапы и техника операции при послеоперационной грыже

а) Показания для операции при послеоперационной грыже:

– Плановые: при установлении диагноза (после последней операции должно пройти не менее 3-х месяцев).

– Альтернативные операции: нет.

б) Предоперационная подготовка:

– Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование; при больших грыжах должно быть выполнено тщательное исследование сердечно-легочной функции, учитывая, что вправление петель кишечника в брюшную полость увеличит внутрибрюшное давление.

– Подготовка пациента: возможна периоперационная антибиотикопрофилактика. Если вправление грыжевого содержимого невозможно из-за чрезмерной эвентрации, необходимо добиться значительного уменьшения веса и, возможно, применить предварительный курс нарастающего пневмоперитонеума на протяжении 14 дней.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Рецидив (до 40% случаев)

– Расхождение раны (5% случаев)

– Имплантация синтетического материала

– Ограничение физических возможностей (с возможным влиянием на профессиональную деятельность)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация), местное обезболивание при небольших грыжах.

д) Положение пациента. Обычно лежа на спине.

е) Оперативный доступ зависит от предыдущей операции: иссечение старого рубца.

ж) Этапы операции:

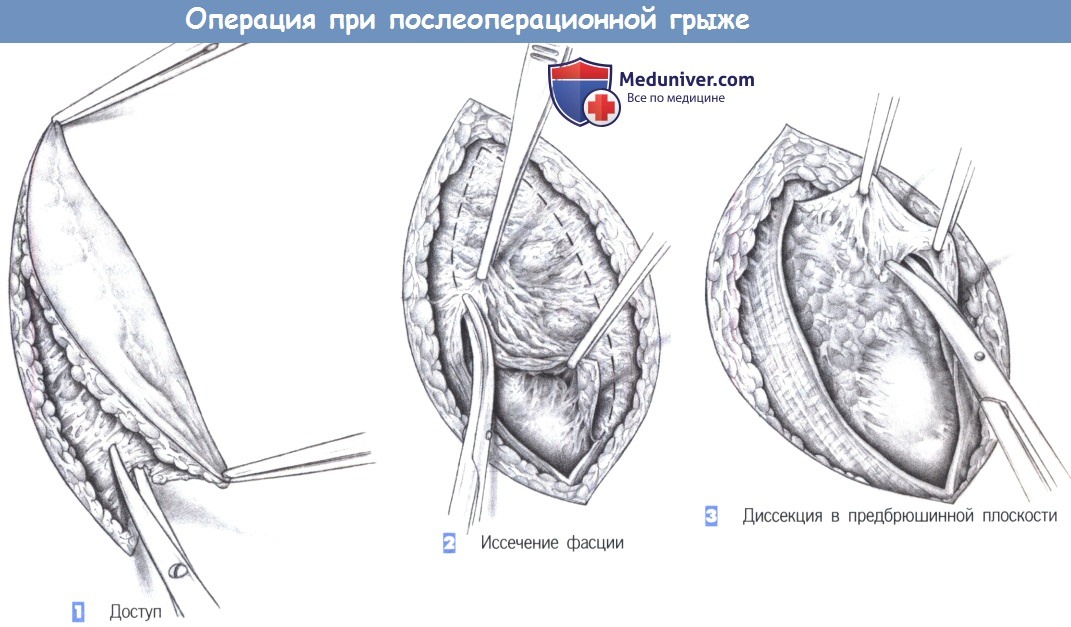

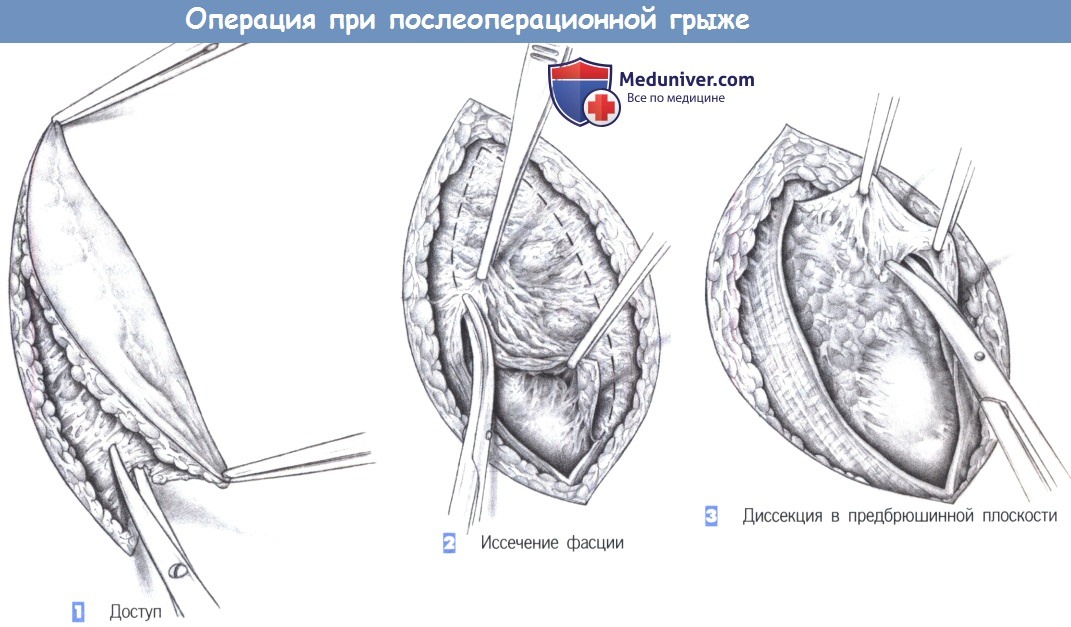

– Доступ

– Иссечение фасции

– Диссекция в предбрюшинной плоскости

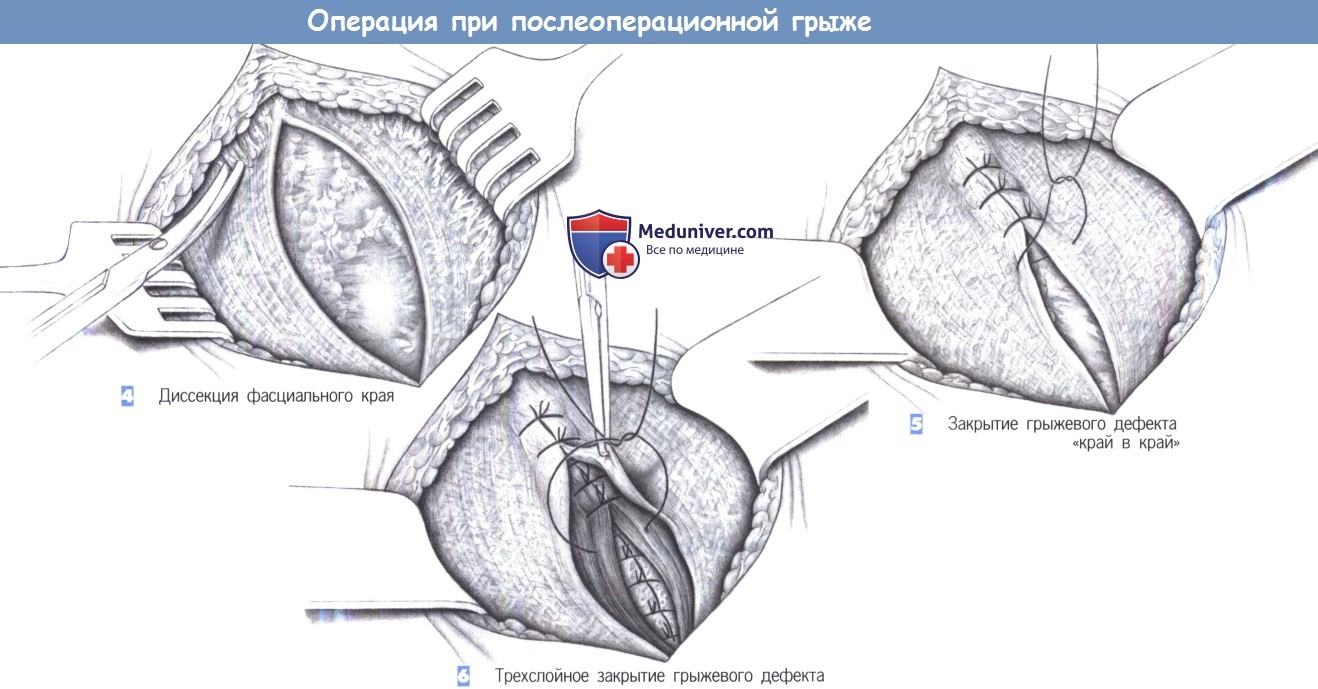

– Диссекция фасциального края

– Закрытие грыжевого дефекта «край в край»

– Трехслойное закрытие грыжевого дефекта

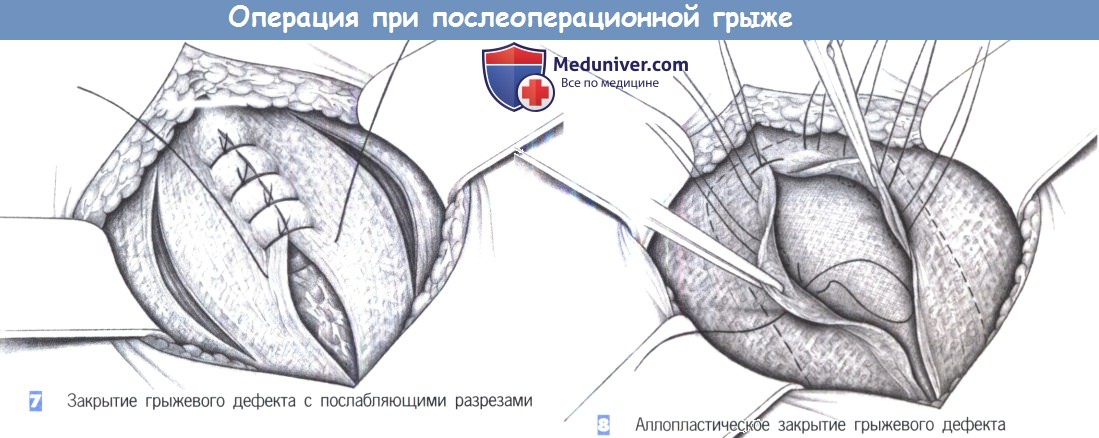

– Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами

– Аплопластическое закрытие грыжевого дефекта

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Закрытие «край в край» непрерывным нерассасывающимся швом допустимо только при устойчивых и надежных фасциальных краях, а также дефектах размером менее 3 см.

– Во всех других случаях слабость коллагена вынуждает к имплантации синтетической сетки.

– Синтетические сетки всегда должны устанавливаться как «подкладка», так как это дает лучшую устойчивость к нагрузке и обеспечивает более низкую частоту инфицирования.

– Синтетические сетки не должны находиться в прямом контакте с петлями кишечника (то есть, необходима интерпозиция сальника или использование рассасывающейся сетки).

– Обширные грыжи могут иногда потребовать доопераци-онной тренировки пневмоперитонеумом, чтобы получить необходимое увеличение объема брюшной полости.

– Из разнообразных доступных синтетических сеток следует использовать легкие, макропористые и частично рассасывающиеся материалы (например, Ultrapro, Ethicon, Inc., Somerville, NJ).

и) Меры при специфических осложнениях. При глубокой раневой инфекции аллопластический материал обычно не удаляется. Выполните хирургическую обработку, дренирование и ведите рану на вторичное заживление.

к) Послеоперационный уход:

– Медицинский уход: предпишите постоянное ношение упругого корсета в течение первых месяцев. Сообщите пациенту о необходимости снижения физической активности, особенно в течение первых 3-х месяцев.

– Возобновление питания: немедленно.

– Функция кишечника: могут быть назначены легкие пероральные слабительные средства с 3-4-го дня; также рекомендуйте избегать запоров в течение длительного периода.

– Активизация: сразу же.

– Физиотерапия: интенсивные дыхательные упражнения.

– Период нетрудоспособности: 2-4 недели, в зависимости от объема операции.

л) Этапы и техника операции при послеоперационной грыже:

1. Доступ

2. Иссечение фасции

3. Диссекция в предбрюшинной плоскости

4. Диссекция фасциального края

5. Закрытие грыжевого дефекта «край в край»

6. Трехслойное закрытие грыжевого дефекта

7. Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами

8. Аллопластическое закрытие грыжевого дефекта

1. Доступ. Доступ включает иссечение кожного рубца и подкожного слоя.

2. Иссечение фасции. После обнажения фасциальной плоскости истонченная ткань иссекается до тех пор, пока не будут получены края, способные удерживать швы. Захват фасциальных краев острыми зажимами облегчает постепенное иссечение.

3. Диссекция в предбрюшинной плоскости. Со стороны брюшины рубец отделяется от подлежащих петель кишечника и постепенно мобилизуется из-под фасциальных краев. Вся рыхлая и неэластичная фасциальная ткань, не способная выдерживать нагрузки, должна быть иссечена.

4. Диссекция фасциального края. Должен быть обнажен свободно доступный фасциальный край шириной 2-3 см со всех сторон дефекта.

В зависимости от выбора метода пластики этот край может быть обнажен еще шире.

5. Закрытие грыжевого дефекта «край в край». Меньшие дефекты могут быть закрыты без натяжения отдельными швами «край в край» (PGA или полипропилен 0). Этот принцип очевидно лучше создания дупликатуры фасции по Mayo-Dick, из-за лучшей перфузии взятых в шов краев.

6. Трехслойное закрытие грыжевого дефекта. Большие дефекты могут быть закрыты путем рассечения обоих листков влагалищ прямых мышц живота с последующим сшиванием трех слоев брюшной стенки.

7. Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами. Боковые послабляющие разрезы могут уменьшить чрезмерное напряжение на линии шва.

8. Аллопластическое закрытие грыжевого дефекта. Аллопластическое укрепление брюшной стенки показано при дефектах размером более 4 см. С этой целью брюшина ушивается, и между брюшиной и мышцами брюшной стенки в виде «подкладки» устанавливается полипропиленовая сетка. Чтобы предотвратить смещение, сетка должна фиксироваться несколькими стежками (полипропилен 2-0). Предбрюшинная пластика сеткой – безусловно, самая безопасная и эффективная техника при рецидивных и больших послеоперационных грыжах

– Также рекомендуем “Этапы и техника операции при грыже спигелиевой линии (полулунной линии)”

Оглавление темы “Техника операций”:

- Этапы и техника пластики бедренной грыжи через паховый и бедренный доступы

- Этапы и техника операции при эпигастральной грыже

- Этапы и техника операции при пупочной грыже

- Этапы и техника операции при послеоперационной грыже

- Этапы и техника операции при грыже спигелиевой линии (полулунной линии)

- Этапы и техника операции при паховой грыже у ребенка

- Этапы и техника операции при неопущении яичек (орхидопексия)

- Этапы и техника обрезания у мальчиков и мужчин

- Этапы и техника пилоротомии по Фреде-Рамштедту (пилоромиотомии по Weber-Ramstedt)

- Этапы и техника бедренной эмболэктомии (удаления эмбола из бедренной артерии)

Источник

Послеоперационная грыжа характеризуется выходом внутренних органов (кишечника, большого сальника) через дефекты в области хирургического рубца за пределы брюшной стенки. Послеоперационная грыжа определяется в виде опухолевидного выпячивания в зоне послеоперационного рубца, сопровождается болью в животе, при ущемлении – тошнотой, рвотой, отсутствием стула и отхождения газов. Диагностика послеоперационной грыжи включает осмотр хирурга, выполнение рентгенографии желудка, ЭГДС, герниографии, УЗИ брюшной полости и грыжевого выпячивания, КТ органов брюшной полости. Выявление послеоперационной грыжи требует проведения герниопластики с использованием местных тканей или синтетических протезов.

Общие сведения

Послеоперационные грыжи (рубцовые грыжи, грыжи рубца, вентральные грыжи) развиваются в ранние или отдаленные сроки после операций. Частота образования послеоперационных грыж после вмешательств на брюшной полости в оперативной гастроэнтерологии составляет 6-10%. Среди других грыж брюшной полости на долю послеоперационных дефектов приходится до 20–22%.

Послеоперационные грыжи появляются в тех анатомических областях, где проводились типовые операционные разрезы, обеспечивающие доступ к органам брюшной полости: в области белой линии живота (после верхней или нижней срединной лапаротомии), правой подвздошной области (после операций на слепой кишке, аппендэктомии), области пупка, правом подреберье (после холецистэктомии, резекции печени), левом подреберье (после операций на селезенке), боковой поясничной области (после операций на почках и мочеточниках), надлобковой области (после гинекологических и урологических операций).

Послеоперационная грыжа

Причины

В большинстве случаев послеоперационной грыжей осложняются хирургические вмешательства, проводимые в экстренном порядке. Такие ситуации исключают возможность проведения адекватной предоперационной подготовки органов ЖКТ, что после операции приводит к нарушению моторики кишечника (метеоризму, замедлению пассажа кишечных масс), повышению внутрибрюшного давления, ухудшению дыхательной функции, кашлю и в итоге – к ухудшению условий для формирования послеоперационного рубца.

Определенную роль в образовании послеоперационной грыжи играют дефекты операционной техники и послеоперационные осложнения – использование некачественного шовного материала, чрезмерное натяжение местных тканей, воспаление, гематомы, нагноение, расхождение швов. Часто послеоперационные грыжи формируются после длительной тампонады или дренирования брюшной полости.

Послеоперационные грыжи нередко образуются при нарушениях режима самим пациентом: повышенной физической нагрузке после операции, несоблюдении рекомендуемой диеты, отказе от ношения бандажа и др. Появление послеоперационных грыж нередко связано с общей ослабленностью, рвотой, развитием пневмонии или бронхита в послеоперационном периоде, запорами, беременностью и родами, ожирением, сахарным диабетом, системными заболеваниями, сопровождающимися изменением структуры соединительной ткани.

Послеоперационными грыжами могут осложняться практически любые операции на брюшной полости. Наиболее часто послеоперационные грыжи образуются после операций по поводу прободной язвы желудка, калькулезного холецистита, аппендицита, кишечной непроходимости, перитонита, пупочной грыжи или грыжи белой линии живота, кисты яичника, миомы матки, проникающих ранений брюшной полости и др.

Классификация

По анатомотопографическому делению в хирургии различают медиальные послеоперационные грыжи (срединные, верхние срединные и нижние срединные) и латеральные (верхние боковые, нижние боковые – лево- и правосторонние). По величине послеоперационного дефекта грыжи могут быть малыми (не изменяющими конфигурацию живота), средними (занимающими часть отдельной области брюшной стенки), обширными (занимающими отдельную область брюшной стенки), гигантскими (занимающими 2-3 и более областей).

Также послеоперационные грыжи делятся на вправимые и невправимые, одно- и многокамерные. Отдельно рассматриваются рецидивные послеоперационные грыжи, в т. ч. и многократно рецидивирующие. Все обозначенные критерии учитываются при выборе способов устранения послеоперационных грыж.

Симптомы послеоперационной грыжи

Основным проявлением грыжи служит появление выпячивания по линии послеоперационного рубца и по его сторонам. На ранних стадиях послеоперационные грыжи являются вправимыми и не доставляют болевых ощущений. Болезненность и увеличение опухолевидного выпячивания появляется при резких движениях, натуживании, подъеме тяжестей. При этом в горизонтальном положении грыжа уменьшается или легко вправляется.

В дальнейшем боль в животе становится постоянной, иногда приобретает схваткообразный характер. Среди других симптомов послеоперационной грыжи отмечаются вздутие кишечника, запоры, отрыжка, тошнота, снижение активности. При грыжах, расположенных над лобком, могут отмечаться дизурические расстройства. В области грыжевого выпячивания на передней брюшной стенке развивается раздражение и воспалительные изменения кожи.

Послеоперационные грыжи могут осложняться копростазом, ущемлением, перфорацией, частичной или полной спаечной кишечной непроходимостью. При осложненном развитии послеоперационной грыжи отмечается быстрое нарастание боли в животе; появляются тошнота и рвота, кровь в испражнениях или задержка стула и газов. Грыжевое выпячивание становится невправимым в положении лежа на спине.

Диагностика послеоперационной грыжи

При осмотре грыжа определяется как несимметричное выбухание в области послеоперационного рубца. В вертикальном положении, при натуживании пациента или покашливании размеры опухолевидного выпячивания увеличиваются. Иногда через растянутый и истонченный рубец определяется перистальтика кишечных петель, шум плеска и урчание.

С помощью УЗИ брюшной полости и грыжевого выпячивания удается получить данные о форме и размерах грыжи, наличии или отсутствии спаечных процессов в брюшной полости, изменений в мышечно-апоневротических структурах брюшной стенки и др.

В процессе комплексного рентгенологического обследования (обзорная рентгенография брюшной полости, рентгенография желудка, рентгенография пассажа бария по кишечнику, ирригоскопия, герниография) уточняется функциональное состояние ЖКТ, отношение внутренних органов к послеоперационной грыже, наличие спаек. Для уточнения необходимых параметров послеоперационной грыжи и определения методов ее устранения может потребоваться проведение МСКТ или МРТ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии.

КТ органов брюшной полости. Постоперационная инцизионная грыжа передней брюшной стенки справа, содержащая часть толстой кишки

Лечение послеоперационной грыжи

Консервативная тактика при послеоперационных грыжах допустима только в случае наличия весомых противопоказаний к хирургическому вмешательству. В этих ситуациях рекомендуется соблюдение диеты, исключение физических нагрузок, борьба с запорами, ношение поддерживающего бандажа.

Радикальное избавление от послеоперационной грыжи может быть произведено только хирургическим способом – с помощью герниопластики. Метод герниопластики послеоперационной грыжи избирается, исходя из локализации и величины выпячивания, наличия спаечных процессов между органами брюшной полости и грыжевым мешком.

При небольших и неосложненных послеоперационных дефектах (менее 5 см) может быть выполнено простое ушивание апоневроза, т. е. пластика передней брюшной стенки местными тканями. Средние, обширные, гигантские, длительно существующие и осложненные послеоперационные грыжи требуют укрытия дефекта апоневроза с помощью синтетического протеза (герниопластика с установкой сетчатого протеза). При этом используются различные способы установки сетчатой системы по отношению к анатомическим структурам брюшной полости. В этих случаях нередко требуется разделение спаек, рассечение рубцов; при ущемлении послеоперационной грыжи – резекция кишки и сальника.

Прогноз и профилактика

Послеоперационные грыжи, даже при отсутствии осложнений, приводят к снижению физической и трудовой активности, косметическому дефекту, ухудшению качества жизни. Ущемление послеоперационной грыжи довольно часто (в 8,8% случаев) приводит к летальному исходу. После хирургического устранения послеоперационной грыжи (за исключением случаев многократного рецидивирования) прогноз удовлетворительный.

Профилактика послеоперационных грыж требует от хирурга выбора правильного физиологичного оперативного доступа при различных видах вмешательств, соблюдения тщательной асептики на всех этапах операции, использования качественного шовного материала, адекватной предоперационной подготовки и ведения больного после операции.

В постоперационном периоде от пациента требуется неукоснительное выполнение рекомендаций по питанию, ношению бандажа, физической активности, нормализации веса, ограничению физических нагрузок, регулярному опорожнению кишечника.

Источник

- Врачи

- Лечение

- Диагностика

- Статья обновлена:18.06.2020

Оперативное вмешательство при грыжах заключается в удалении грыжевого мешка, вправлении внутренностей в брюшную полость и укреплении слабого участка брюшной стенки в области грыжевых ворот тем или иным путем. В настоящее время существует две методики оперирования наружных грыж — местными тканями и ненатяжные.

Лечение грыж всегда хирургическое. Никаких способов лечения грыж без использования оперативных методик не существует, применение различного вида бандажей способно только ненадолго задержать развитие патологии. Необходимо помнить, что затягивание операции чрезвычайно опасно, при первых признаках формирования грыжи нужно обращаться в лечебное учреждение, где может быть решен вопрос о типе необходимой операции.

Оперативное вмешательство при грыжах заключается в удалении грыжевого мешка, вправлении внутренностей в брюшную полость и укреплении слабого участка брюшной стенки в области грыжевых ворот тем или иным путем. В настоящее время существует две методики оперирования наружных грыж — местными тканями и ненатяжные.

Основы первой были сформулированы хирургом из Падуи Бассини (Е. Bassini) в 1884 году. Принципы пластики явились руководством для самых различных вмешательств, однако суть их сводится к следующим положениям: восстановление анатомических соотношений, усиление слабых мест апоневротическими дубликатурами, мышцами и т. п. К настоящему времени существует огромное количество модификаций и усовершенствований данной методики.

В середине 80-х годов прошлого века получила развитие теория ненатяжной пластики. В большей мере эти разработки касались исправления паховых грыж, но их принципы могут быть использованы и при лечении грыж иной локализации. Существует мнение, что главной причиной рецидивов грыж является сшивание с натяжением разнородных тканей, что противоречит биологическим закономерностям заживления ран. Поэтому сейчас предлагают применять для герниопластики различные синтетические имплантаты, позволяющие избежать натяжения тканей при пластике, сшивания разнородных тканей, значительно уменьшить число рецидивов. Отличить через 6 месяцев имплантат от собственных тканей практически невозможно.

Различные типы грыж требуют своих способов лечения.

Паховые грыжи: лечение

Для оперативного лечения паховых грыжах в настоящее время используются следующие методики:

- Пластика по Бассини и ее разновидности (пластика по Н И. Кукуджанову и т д.)

- Пластика по Е Е. Shouldice

- Операция I.L. Lichtenstein.

- Пластика с использованием PHS (prolen hernia system)

- Методика “plug and patch” (пробка и заплата)

- Эндоскопическая герниопластика (J.D.Corbitt (1992 год).

Пластика по Бассини относятся к пластикам собственными тканями. Суть операции сводится к трем основным положениям:

- Перемещение семенного канатика;

- Создание пахового канала;

- Закрытие грыжевых ворот мышцами и фасцией.

Пластика по Е Е.Shouldice отличается наложением непрерывного шва в 2 или 3 слоя. Подобные операции дают 5—10% рецидивов.

Операция I.L.Lichtenstein подразумевает традиционный доступ и пластику задней стенки пахового канала 2-х мерным полипропиленовым или тефлоновым сетчатым имплантатом. Рецидивы составляют около 1%.

Пластика с использованием PHS. Метод подразумевает использование в нетатяжной герниопластике сложного 3-х мерного протеза, состоящего из надфасциального лоскута, коннектора, подфасциального лоскута. Осуществляется традиционный доступ к паховому каналу. Внутренний лоскут протеза складывается, вводится через внутреннее паховое кольцо и расправляется в преперитонеальном пространстве под поперечной фасцией. Наружный лоскут формируется, обеспечивая прохождение семенного канатика, фиксируется аналогично пластике по Лихтенштейну.

Методика “plug and patch” или «пробка и заплата» может считаться разновидностью операции Лихтенштейна. При данной операции осуществляется типичный доступ к паховому каналу. Как правило, при данной операции грыжевой мешок не вскрывается, а погружается обтуратором («пробкой») выполненным из полипропиленовой сетки в виде волана. Обтуратор своей верхушкой направлен в сторону грыжевого мешка, а в области основания фиксируется несколькими швами к окружающим тканям. Задняя стенка пахового канала укрепляется сеткой «заплатой» так, как это выполняется при пластике по Лихтенштейну.

Эндоскопическая герниопластика формирует заднюю стенку пахового канала по типу операции I.L. Lichtenstein, но осуществляются при помощи специального аппаратного и инструментального комплекса посредством лапароскопического доступа.

Бедренная грыжа и грыжа белой линии: лечение

Грыжи белой линии живота и пупочные грыжи могут быть оперированы как традиционными методиками, так и ненатяжными.

К традиционным методикам относятся способы Мейо и Сапежко , они подразумевают пластику грыжевых ворот апоневротическими дубликутурами. В некоторых случаях (особенно у полных пациентов и при генетическом нарушении строения соединительной ткани) при создании дубликатуры можно использовать сетчатый имплантат для армирования лини швов.

При больших грыжевых воротах целесообразнее использовать синтетические протезы, помещая их над апоневрозом или под апоневрозом. При этом грыжевой дефект ушиваем в поперечном направлении нерассасывающейся нитью край-в-край. Синтетический протез фиксируем аналогичным непрерывным обвивным швом при расположении протеза над апоневрозом или П-образными сквозными швами с помещением сетки под апоневроз.

При гигантских грыжах, когда ушивание грыжевого дефекта невозможно или приводит к появлению выраженной дыхательной недостаточно, пластика осуществляется без использования собственных тканей. Имплантат формируется таким образом, чтобы на 5 см. превышать дефект тканей, затем подшивается двумя непрерывными швами по границе грыжевых ворот на 3—4 см отступя от края.

Кроме того в некоторых случаях (при небольших пупочных грыжах) можно использовать эндоскопические методики с укрепление грыжевых ворот имплантатом.

Послеоперационные грыжи: лечение

Пластика послеоперационных грыж осуществляется теми же методиками, что и пупочные и белой линии живота. Единственным отличием является иссечение старого послеоперационного рубца и сложность выделения апоневроза и грыжевого мешка из окружающих тканей.

Для выбора тактики лечения грыжи пациенту необходима помощь специалиста, что позволит выбрать оптимальный способ оперативного вмешательства и определит перечень обязательных обследований в предоперационном периоде.

Источник