Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы история болезни хирургия

Ïðîâåäåíèå ïàëüïàöèè ãðóäíîé êëåòêè è òîïîãðàôè÷åñêîé ïåðêóññèè. Îñìîòð îáëàñòè ñåðäöà è ñîñóäîâ ïàöèåíòà. Îáñëåäîâàíèå ïîëîñòè ðòà è æèâîòà. Ñóòü áèîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà êðîâè è ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïðè ãðûæå ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

ÃÎÓ ÂÏÎ «ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»

Êàôåäðà Îáùåé õèðóðãèè

ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ

Êëèíè÷åñêèé äèàãíîç: Ãðûæà ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû.ÃÝÐÁ: Äèñòàëüíûé õðîíè÷åñêèé ðåôëþêñ-ýçîôàãèò.

Êóðàòîð:

Ëóêîâà Ò.Ñ.

Ïðåïîäàâàòåëü:

Ô¸äîðîâ Â.Â.

Áàðíàóë 2015 ã

ÏÀÑÏÎÐÒÍÀß ×ÀÑÒÜ

Ô.È.Î.: Í

Ïîë: Æ Âîçðàñò: 54 ãîäà

Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: çàìóæåì; 2 äåòåé

Ìåñòî ðàáîòû: ïðîäàâåö â ìàãàçèíå.

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ â áîëüíèöó:24.02.15. ã.

Äàòà êóðàöèè: ñ 27.02.15 ïî 13.03.2015

Ìåñòî æèòåëüñòâà: ï. Ìàëèíîâîå-Îçåðî.

Êåì íàïðàâëåí: Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð, Àëòàéñêîãî êðàÿ

Äèàãíîç íàïðàâèâøåãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðûæà ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû.

Ïðè ïîñòóïëåíèè

ÆÀËÎÁÛ

Ïðè ïîñòóïëåíèè: Íà áîëè çà ãðóäèííîé, èððàäèèðóþùèå â ìåæëîïàòî÷íóþ îáëàñòü; äàâÿùèå áîëè â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè, ñâÿçàííûå ñ ïðèåìîì ïèùè, òÿæåñòü â æèâîòå, îùóùåíèå ïåðåïîëíåíèÿ ïîñëå ïðèåìà ïèùè, òîøíîòó, îòðûæêó âîçäóõîì, ïðèâêóñ êèñëîãî âî ðòó, ñðûãèâàíèå ïðè íàêëîíàõ, ïîâûøåííàÿ ïîòëèâîñòü â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê.

Íà äåíü êóðàöèè

æàëîáû ñîõðàíåíû.

ANAÅMNESISMORBI

Ñ÷èòàåò ñåáÿ áîëüíîé ñ îêòÿáðÿ ìåñÿöà 2014ãîäà. Ñíà÷àëà ïîÿâèëàñü áîëü çà ãðóäèíîé äàâÿùåãî õàðàêòåðà ñ èððàäèàöèåé â ìåæëîïàòî÷íîå ïðîñòðàíñòâî, áîëè â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè, ñâÿçàííûå ñ ïðèåìîì ïèùè,. Ïî ïîâîäó äàííûõ æàëîá îáðàòèëàñü â ïîëèêëèíèêó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ãäå áûëî íàçíà÷åíî ðåíãåíîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïîêàçàëî çàòåìíåíèå â ëåãî÷íîé òêàíèíà íà îñíîâàíèå ÷åãî áûë âûñòàâëåí äèàãíîç ïíåâìîíèÿ, íàçíà÷åíî ëå÷åíèå. Óëó÷øåíèé íà ôîíå ëå÷åíèÿ íå íàáëþäàëîñü. Áîëüíàÿ áûëà íàïðàâëåíà â Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð ã. Áàðíàóë íà äèàãíîñòèêó, ãäå è áûë ïîñòàâëåí äàííûé äèàãíîç.

ANAEMNESIS VITAE

Ñîöèàëüíûé àíàìíåç: ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ.

Äåòñòâî: ðàçâèâàëàñü íîðìàëüíî, îò ñâåðñòíèêîâ â ðàçâèòèè íå îòñòàâàëà.

Ïðîôåññèîíàëüíûé àíàìíåç: Ðàáîòàåò ïðîäàâöîì â ìàãàçèíå, èíîãäà ïîäíèìàåò òÿæåñòè ïðè ðàçãðóçêå òîâàðà.

Áûòîâîé àíàìíåç: æèâåò â áëàãîóñòðîåííîé êâàðòèðå. Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûå. Ïèòàíèå ðåãóëÿðíîå, ðàçíîîáðàçíîå.

Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé àíàìíåç: íà÷àëî ìåíñòðóàöèè â 15 ëåò, ðåãóëÿðíûå, áåçáîëåçíåííûå. Òðè áåðåìåííîñòè: äâîå ðîäîâ, îäèí ìèêðîàáîðò. Êëèìàêñ ñ 45 ëåò.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé àíàìíåç: êîíòàêò ñ èíôåêöèîííûìè áîëüíûìè îòðèöàåò.

Ãåìîòðàíñôóçèîííûé àíàìíåç: òðàíñôóçèè îòðèöàåò.

Ïðèâû÷íûå èíòîêñèêàöèè: êóðåíèå, àëêîãîëü, íàðêîòèêè íå óïîòðåáëÿåò.

Àëëåðãîëîãè÷åñêèé àíàìíåç: íå îòÿãîùåí, íåïåðåíîñèìîñòü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ âåùåñòâ, ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ îòðèöàåò.

Ïåðåíåñåííûå çàáîëåâàíèÿ: íå èìååò, âåíåðè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, òóáåðêóëåç è áîëåçíü Áîòêèíà – îòðèöàåò.

Íàñëåäñòâåííîñòü: íå îòÿãîùåíà.

Statuspraesenscommunis

Îáùåå ñîñòîÿíèå: óäîâëåòâîðèòåëüíîå

Ñîçíàíèå: ÿñíîå

Ïîëîæåíèå áîëüíîãî: àêòèâíîå

Òåëîñëîæåíèå: ïðîïîðöèîíàëüíîå

Êîíñòèòóöèÿ: íîðìîñòåíè÷åñêàÿ.

Ïèòàíèå: íîðìàëüíîå.

Ðîñò: 159 Âåñ: 70 ÈÌÒ:22.7

Îñàíêà: ïðÿìàÿ

Èññëåäîâàíèå îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåëà

Êîæíûå ïîêðîâû

Öâåò: òåëåñíûé

Ýëàñòè÷íîñòü êîæè: ñîõðàíåíà

Èñòîí÷åíèå èëè óïëîòíåíèå êîæè íå îáíàðóæåíî.

Âëàæíîñòü êîæíûõ ïîêðîâîâ: óìåðåííàÿ

Ñûïè, ðàñ÷åñîâ, êðîâîïîäòåêîâ íå îáíàðóæåíî.

Íîãòè

Ôîðìà: íîðìàëüíàÿ

Ëîìêîñòü, ïîïåðå÷íàÿ èñ÷åð÷åííîñòü íå îáíàðóæåíî

Ïîäêîæíàÿ êëåò÷àòêà

Ðàçâèòèå ïîäêîæíî-æèðîâîãî ñëîÿ:óìåðåííîå (2ñì ïîä ëîïàòêîé)

Îòåêè: îòñóòñòâóþò

Ëèìôàòè÷åñêèå óçëû: ïàëüïèðóåìûå ëèìôàòè÷åñêèå óçëû íå óâåëè÷åííû

Ïîäêîæíûå âåíû: ìàëîçàìåòíû

Ãîëîâà

Ôîðìà: îâàëüíàÿ

Ðàçìåðû: íîðìîöåôàëèÿ

Ïîëîæåíèå ãîëîâû: ïðÿìîå

Äðîæàíèå è êà÷àíèå (ñèìïòîì Ìþññå): îòðèöàòåëüíûé

Øåÿ

Èñêðèâëåíèå: íå âûÿâëåíî

Ïàëüïàöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû: áåçáîëåçííàÿ

Ëèöî

Âûðàæåíèå ëèöà: æèâîå

Ãëàçíàÿ ùåëü: íå èçìåíåíà

Âåêè: òåëåñíîé îêðàñêè

Ãëàçíîå ÿáëîêî: íîðìàëüíîå

Êîíúþíêòèâà: áëåäíàÿ

Ñêëåðû: áåëûå

Çðà÷êè: ôîðìà-êðóãëàÿ, ðåàêöèÿ çðà÷êîâ íà ñâåò ïðÿìàÿ è ñîäðóæåñòâåííàÿ

Íîñ: ôîðìà íîðìàëüíàÿ, èçúÿçâëåíèå êîí÷èêà íîñà îòñóòñòâóåò, êðûëüÿ íîñà â àêòå äûõàíèÿ íå ó÷àñòâóþò

Ãóáû: ñèììåòðè÷íû, öâåò ðîçîâûé, âûñûïàíèÿ îòñóòñòâóþò, òðåùèíû îòñóòñòâóþò. ñåðäöå ðåíòãåíîëîãè÷åñêèé ãðûæà ïèùåâîäíûé

Îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò

Îñìîòð

Êîíôèãóðàöèÿ ñóñòàâîâ: íîðìàëüíàÿ, ïðèïóõëîñòåé, äåôîðìàöèé íå âûÿâëåíî.

Îêðàñêà êîæè íàä ñóñòàâàìè: íå èçìåíåíà

Ñòåïåíü ðàçâèòèÿ ìûøå÷íîé ñèñòåìû: óìåðåííàÿ

Ïîâåðõíîñòíàÿ ïàëüïàöèÿ

Òåìïåðàòóðà íàä ïîâåðõíîñòüþ ñóñòàâà íå èçìåíåíà.

Ñóñòàâíûå øóìû: îòñóòñòâóþò.

Ïåðêóññèÿ

Áåçáîëåçíåííàÿ ïåðêóññèÿ êîñòåé.

Ñèñòåìà îðãàíîâ äûõàíèÿ

Îñìîòð ãðóäíîé êëåòêè

Ôîðìà ãðóäíîé êëåòêè: íîðìîñòåíè÷åñêàÿ

Àñèììåòðèÿ îòñóòñòâóåò

Ýêñêóðñèÿ îáåèõ ñòîðîí ãðóäíîé êëåòêè ïðè äûõàíèè ðàâíîìåðíàÿ

Òèï äûõàíèÿ: ñìåøàííûé

×àñòîòà äûõàòåëüíûõ äâèæåíèé â îäíó ìèíóòó, ðèòì äûõàíèÿ: 18 â ìèíóòó, ïðàâèëüíûé, óìåðåííîé

Ïàëüïàöèÿ ãðóäíîé êëåòêè.

Ýëàñòè÷íîñòü: õîðîøàÿ

Áîëåçíåííîñòü îòñóòñòâóåò

Ãîëîñîâîå äðîæàíèå: íå èçìåíåíî

Ñðàâíèòåëüíàÿ ïåðêóññèÿ ëåãêèõ: ïåðêóòîðíûé çâóê ÿñíûé

Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ïåðêóññèÿ.

Âûñîòà ñòîÿíèÿ âåðõóøåê ëåãêèõ: ñïðàâà – 3 ñì, ñëåâà – 4 ñì.

Øèðèíà ïîëåé Êðåíèãà: ñïðàâà – 6 ñì, ñëåâà – 6 ñì.

Íèæíèå ãðàíèöû ëåãêèõ ïî âñåì âåðòèêàëüíûì ëèíèÿì ñ îáåèõ ñòîðîí:

Àóñêóëüòàöèÿ ëåãêèõ: äûõàíèå âåçèêóëÿðíîå, ïîáî÷íûå äûõàòåëüíûå øóìû îòñóòñòâóþò, áðîíõîôîíèÿ íå èçìåíåíà

Ñèñòåìà îðãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ

Îñìîòð îáëàñòè ñåðäöà è ñîñóäîâ

Ñåðäå÷íûé ãîðá íå îáíàðóæåí, âåðõóøå÷íûé òîë÷îê íå âèäåí, ñèñòîëè÷åñêîå âòÿæåíèå, ýïèãàñòðàëüíàÿ ïóëüñàöèÿ îòñóòñòâóþò.

Ïàëüïàöèÿ îáëàñòè ñåðäöà

Âåðõóøå÷íûé òîë÷îê ñëåâà íà 2 ñì ëàòåðàëüíåå ãðóäèíû â V ìåæðåáåðüå

Ñèìïòîì «êîøà÷üåãî ìóðëûêàíüÿ» îòðèöàòåëüíûé

Ïóëüñ: íà îáåèõ ðóêàõ îäèíàêîâûé, ðèòìè÷íûé, íàïðÿæåííûé, ïîëíûé, áîëüøîé.

Ïåðêóññèÿ

Ãðàíèöû îòíîñèòåëüíîé òóïîñòè ñåðäöà:

Ïðàâàÿ ãðàíèöà: â IV ìåæðåáåðüå, íà 1,5 ñì ëàòåðàëüíåå ïðàâîãî êðàÿ ãðóäèíû

Ëåâàÿ ãðàíèöà: â V ìåæðåáåðüå íà ðàññòîÿíèè 1,5 ñì ìåäèàëüíåå îò ëåâîé ñðåäèííî-êëþ÷è÷íîé ëèíèè

Âåðõíÿÿ ãðàíèöà: íà III ðåáðå ïî ëåâîé ïàðàñòåðíàëüíîé ëèíèè

Òîíû è èõ õàðàêòåðèñòèêà:

Ñèëà: ñîîòíîøåíèå òîíîâ íà âåðõóøêå è îñíîâàíèè íå íàðóøåíî,

Òåìáð: íå èçìåíåí,

×àñòîòà: íîðìîêàðäèÿ,

Ðèòì: ïðàâèëüíûé,

Êîëè÷åñòâî òîíîâ: íå èçìåíåíî.

Îðãàíû ìî÷åâûäåëåíèÿ

Îñìîòð

ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè ïîêðàñíåíèå, ïðèïóõëîñòü, îòåê êîæè íå íàáëþäàåòñÿ.

Ïàëüïàöèÿ

Ïàëüïàöèÿ áåçáîëåçíåííà, ïî÷êè íå ïàëüïèðóþòñÿ.

Ïàëüïàöèÿ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ â íàäëîáêîâîé îáëàñòè: áåçáîëåçíåííà, íå ïàëüïèðóåòñÿ.

Ïåðêóññèÿ

Ñèìïòîì Ïàñòåðíàöêîãî: îòðèöàòåëüíûé.

Status localis:

Ñèñòåìà îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ.

Îñìîòð ïîëîñòè ðòà: ñëèçèñòûå áëåäíî-ðîçîâûå, ÷èñòûå.

ßçûê âëàæíûé áåç òðåùèí, ñ íåáîëüøèì áåëûì íàëåòîì, ñîñî÷êîâûé ñëîé íå èçìåí¸í.

Îñìîòð æèâîòà: ïëîñêèé, áåç ãðûæåâûõ âûïÿ÷èâàíèé è ðóáöîâ.

Ñèììåòðè÷åí, ó÷àñòâóåò â àêòå äûõàíèÿ, ïåðèñòàëüòèêà è àíòèïåðèñòàëüòèêà íå âèäíû, ïîäêîæíûå âåíîçíûå àíàñòàìîçû («ãîëîâà ìåäóçû») íå âèäíû.

Ïàëüïàöèÿ æèâîòà

Ïîâåðõíîñòíàÿ ïàëüïàöèÿ:

Áåçáîëåçíåííàÿ, ãðûæåâûå âûïÿ÷èâàíèÿ, ðàñõîæäåíèå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè íå îáíàðóæåíî. Áðþøíàÿ ñòåíêà íå íàïðÿæåíà.

Ãëóáîêàÿ ïàëüïàöèÿ

Ïðè ãëóáîêîé ïàëüïàöèè ïî Îáðàçöîâó-Ñòðàæåñêî ïàëüïèðóåòñÿ ñèãìîâèäíàÿ êèøêà â ëåâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè, áåçáîëåçíåííà, öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû, ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè, ïîâåðõíîñòü ãëàäêàÿ äèàìåòðîì îêîëî 2 ñì, ïåðèñòàëüòèêà óìåðåíà. Íèñõîäÿùàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà – ãëàäêàÿ, ïëîòíàÿ, áåçáîëåçíåííàÿ, ýëàñòè÷íûé òÿæ äèàìåòðîì îêîëî 2 ñì, ïîäâèæíàÿ. Ñëåïàÿ êèøêà áåçáîëåçíåííà, ðàñïîëîæåíà â ïðàâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè â âèäå óïðóãîãî, óìåðåííî ïëîòíîãî öèëèíäðà äèàìåòðîì îêîëî 4 ñì, ñìåùàåòñÿ â ïðåäåëàõ 2-3 ñì. Âîñõîäÿùàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà ïàëüïèðóåòñÿ â âèäå ïëîòíîãî, ãëàäêîãî, ýëàñòè÷íîãî, áåçáîëåçíåííîãî òÿæà äèàìåòðîì îêîëî 2 ñì, ïîäâèæíàÿ. Ïîïåðå÷íàÿ îáîäî÷íàÿ êèøêà ïàëüïèðóåòñÿ â âèäå ïîïåðå÷íî ðàñïîëîæåííîãî öèëèíäðà, óìåðåííî ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè äèàìåòðîì îêîëî 3,5 ñì, ïîäâèæíîãî, áåçáîëåçíåííîãî, íå óð÷àùåãî. Æåëóäîê ïàëüïèðóåòñÿ â ýïèãàñòðàëüíîé è ñðåäíåé ìåçîãàñòðàëüíîé îáëàñòè.

Ïðè ãëóáîêîé ïàëüïàöèè ïå÷åíè íèæíèé êðàé ïå÷åíè íå âûõîäèò èç-ïîä êðàÿ ðåáåðíîé äóãè ïëîòíîýëàñòè÷åñêîé êîíñèñòåíöèè, áåçáîëåçíåííûé. Ñèìïòîì êà÷åëåé îòðèöàòåëüíûé. Æåë÷íûé ïóçûðü ïðè ïàëüïàöèè áåçáîëåçíåííûé. Ñèìïòîì Îðòåðà îòðèöàòåëüíûé. Ñèìïòîì Ìþññè îòðèöàòåëüíûé.

Ïåðêóòîðíî ðàçìåðû ïå÷åíè ïî Êóðëîâó: ïî ñðåäèííî-êëþ÷è÷íîé ëèíèè: 9 ñì, ïî ïåðåäíåé ñðåäèííîé ëèíèè 8 ñì, ïî ëåâîé ðåáåðíîé äóãå 7 ñì.

Ñåëåçåíêà – â ïîëîæåíèè íà ñïèíå (ïî Îáðàçöîâû-Ñòðàæåñêî) è íà ïðàâîì áîêó (ïî Ñàëè) íå ïàëüïèðóåòñÿ.

Äîïîëíèòåëüíûõ ïàòîëîãè÷åñêèõ îáðàçîâàíèé â áðþøíîé ïîëîñòè íå îáíàðóæåíî.

Ïåêóòîðíî: ñâîáîäíîé æèäêîñòè â áðþøíîé ïîëîñòè íå îïðåäåëÿåòñÿ.

Ñèìïòîì ôëþêòóàöèè îòðèöàòåëüíûé. Ãàçà â áðþøíîé ïîëîñòè íå âûÿâëåíî.

Àóñêóëüòàòèâíî: øóì ïåðèñòàëüòèêè êèøå÷íèêà.

Àóñêóëüòàöèÿ æèâîòà: øóì òðåíèÿ áðþøèíû îòñóòñòâóåò.

Äèàãíîç ïðè ïîñòóïëåíèè: Ãðûæà ïèùåâîäíîãî îòâåðñòèÿ äèàôðàãìû.

Ïëàí îáñëåäîâàíèÿ:

1. Îáùèé àíàëèç êðîâè.

2. Îáùèé àíàëèç ìî÷è

3. Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè.

4. Ñóòî÷íàÿ ðÍ-ìåòðèÿ.

5. ÓÇÈ

6. Ýíäîñêîïèÿ

7. Ðåíãåíîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Паспортная часть

ФИО: Андрющенко Валентина Алексеевна

Возраст: 5.03. 1950г

Пол: женский

Место работы: пенсионерка

Диагноз направившего учреждения: Гастрит с повышенной кислотообразующей функцией. ГЭРБ.

Дата поступления в больницу:17.04.13

Диагноз при поступлении: Гастрит с повышенной кислотообразующей функцией. ГЭРБ.

Клинический диагноз: Фиксированная параэзофагеальная грыжа пищеводногоотверстия диафрагмы 2 ст. Рефлюкс-эзофагит.

Дата операции:18.04.13

Название операции: Крурорафия, фундопликация по Ниссену.

Исход заболевания:

Жалобы

При поступлении больная предъявляет жалобы на постоянную отрыжку воздухом, чаще в покое, изжогу возникающая как после еды, так и натощак, особенно при наклоне туловища и в положении лежа, дискомфорт в области эпигастрии, чувство голода.История заболевания

Считает себя больной около года когда появились частая отрыжка воздухом и изжога после еды, к врачу не обращалась. Спустя некоторое время отрыжка воздухом беспокоила постоянно, изжога возникала как после еды, так и натощак, присоединились чувство дискомфорта в эпигастрии, спазмы в области желудка, больная обратилась в больницу. После проведенного обследования (ФЭГДС ) былпоставлен диагноз Гастрит с повышенной кислотообразующей функцией. ГЭРБ. Лечилась у гастроэнтеролога больницы Радиоприбор без эффекта.

Больная была направлена в больницу № 7 г. Запорожья с целью обследования, уточнения диагноза и лечения.

История жизни

Родилась 5.03.1950г. Росла и развивалась в соответствии с возрастом. Жилищно-бытовые условия хорошие.

В школу пошла в 7 лет, получила среднее испециальное образование. Трудовую деятельность начала с 22 лет. Рабочий день был нормирован, работа не была связана с какими-либо профессиональными вредностями.

В настоящий момент у больной менопауза . Menses с 14 лет , цикл регулярный. Беременности две , двое родов . Роды в срок, без особенностей .

Вредных привычек не имеет .

Из детских инфекций перенесла ветряную оспу , не часто болела ОРЗ . Травм и операцийне было . Гемотрансфузии отрицает . Туберкулёз , ЗППП , вирусный гепатит , опухоли отрицает . В контакте с инфекционными больными не была .

Наследственный анамнез не отягощён .

Аллергические реакции не отмечает .

Настоящее состояние больного (Status praesens objectivus).

Состояние больной удовлетворительное.

Температура тела 36,7oС.

Сознание ясное.

Положение активное.

Выражение лица невыражает каких-либо болезненных процессов.

Рост 156 см , вес 56 кг. Телосложение правильное. Конституциональный тип нормостенический.

Кожные покровы и видимые слизистые чистые, обычной окраски, влажные. Эластичность и тургор тканей сохранены. Кровоизлияния, сыпи и рубцы на коже и слизистых оболочках отсутствуют.

Подкожная жировая клетчатка умеренно развита, толщина кожной складки в областиугла лопатки около двух сантиметров. Отеков нет.

Лимфатические узлы – затылочные, околоушные, подчелюстные, подбородочные, шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, локтевые, паховые, подколенные, не пальпируются, кожа над ними без изменений.

Мышцы развиты умеренно, тонус их сохранен. Атрофии мышц при осмотре не обнаружено. Контрактур, уплотнений в мышцах нет.

Кости без патологическихизменений. Искривлений позвоночника, за исключением физиологических, нет. Болезненности при пальпации, перкуссии костей нет.

Суставы обычной формы, безболезненны, кожа над ними без изменений. Движения в суставах сохранены в полном объёме, без хруста, свободные. Болезненности при пальпации суставов нет.

Система дыхания

Состояние верхних дыхательных путей

Дыхание свободное, осуществляетсячерез нос, выделений из носа нет. При осмотре гортани изменений в ней не определяется. Голос без осиплости.

Осмотр грудной клетки

Форма грудной клетки нормостеническая, эпигастральный угол близок к прямому. Западаний и выпячиваний в над- и подключичных пространствах нет. Ширина межрёберных промежутков около 1,5 см, направление рёбер косое. Обе половины грудной…

Источник

Московский Государственный

Медико- Стоматологический Университет

с курсом

эндохирургических технологий

Заведующий кафедрой:

профессор Э.В. Луцевич

Преподаватель:

ассистент А.А. Синьков

История болезни

Куратор:

Дата курации:

25.05.2003

Москва 2003 г.

Паспортные

данные:

Ф.И.О.: | |

Возраст: | 1928 год рождения |

Семейное положение: | замужем |

Образование: | среднее специальное |

Профессия, | Пенсионер |

Место жительства: | |

Поступила в | 10.04.2003 |

Дата операции | 22.04.2003 |

Жалобы при

поступлении:

на боль в левом

эпигастрии и за грудиной, возникающие

после приема пищи, усиливающиеся в

горизонтальном положении и при наклоне

туловища вперед; на изжогу и отрыжку

кислым.

Кроме того,

предъявляла жалобы на боли и ограничение

подвижности в коленных, голеностопных,

плечевых суставах, а так же в мелких

суставах костей рук.

Anamnesis

morbi:

Считает

себя больной более 20 лет, когда стала

отмечать вышеперечисленные жалобы. С

течением времени характер их проявления

нарастал. Тем не менее к врачу по их

поводу не обращалась.

В

феврале 2003 года находилась на стационарном

лечении в терапевтическом отделении

МСЧ №47 по поводу деформирующего

полиостеоартроза, где после проведенного

комплексного обследования была переведена

в I

хирургическое отделение для лечения в

плановом порядке.

Anamnesis

vitae:

Родилась

в 1928 году в семье служащих. В детстве

росла и развивалась правильно, от

сверстников не отставала. Замужем, имеет

2 детей. Отмечает

наличие

генетической предрасположенности к

коронарному атеросклерозу.

Перенесенные

заболевания: ОРВИ, ОРЗ, частые пневмонии.

Вредных привычек не имеет.

Сопутствующие

заболевания: деформирующий полиостеоартроз

с поражением коленных, голеностопных,

плечевых суставов, мелких суставов

костей рук ФН 2-3 ст.; хроническая

железодиффицитная анемия ( в стадию

ремиссии ); артериальная гипертензия 2

ступени 1 степени; ИБС, стенокардия

напряжения 2 функциональный класс, НК-

1 ст.

1986 году перенесла

операцию по поводу катаракты обоих

глаз.

Аллергологический

анамнез не отягощен.

Status

praesens:

Общее

состояние больной удовлетворительное,

сознание ясное, положение активное.

Конституция нормостеническая, осанка

сутуловатая, походка медленная. Рост

174 см. Вес 70 кг. tо

тела 36,6. Кожа и слизистые обычного цвета.

Выявляется деформация коленных,

голеностопных, плечевых суставов, мелких

суставов костей рук.

Дыхательная

система:

Конституция

нормостеническая, межреберные промежутки

сглаженные, грудная клетка симметрична.

Искривления позвоночника нет. Границы

легких не изменены, перкуторный звук

легочный, аускультативно определяется

везикулярное дыхание над всей поверхностью

легких.

Сердечно-

сосудистая система:

Границы

сердца расширены влево. Тоны сердца

приглушены, ритм правильный. Шумы

отсутствуют. ЧСС= 80 в 1 мин. АД 130/80.

Система

органов пищеварения:

Язык

влажный, обложен белесоватым налетом

по всей поверхности. Живот не вздут,

симметричный, равномерно участвует в

акте дыхания; мягкий, болезненный в

эпигастрии. Печень, желчный пузырь и

селезенка не пальпируется. Размеры

печени: 9-9-8 см.

Система

органов мочеотделения:

Дизурических

расстройств нет. Симптом Пастернацкого

отрицателен с обеих сторон.

Предварительный

диагноз:

Скользящая

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

План

обследования:

Общий

анализ кровиОбщий

анализ мочиБиохимический

анализ кровиКоагулограмма

ЭКГ

Рентгеноконтрастное

исследование пищеводно- гастрального

переходаЭзофагогастродуоденоскопия

Консультация

терапевтаRW

ВИЧ

Данные

лабораторных и инструментальных методов

обследования:

Соседние файлы в предмете Хирургия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

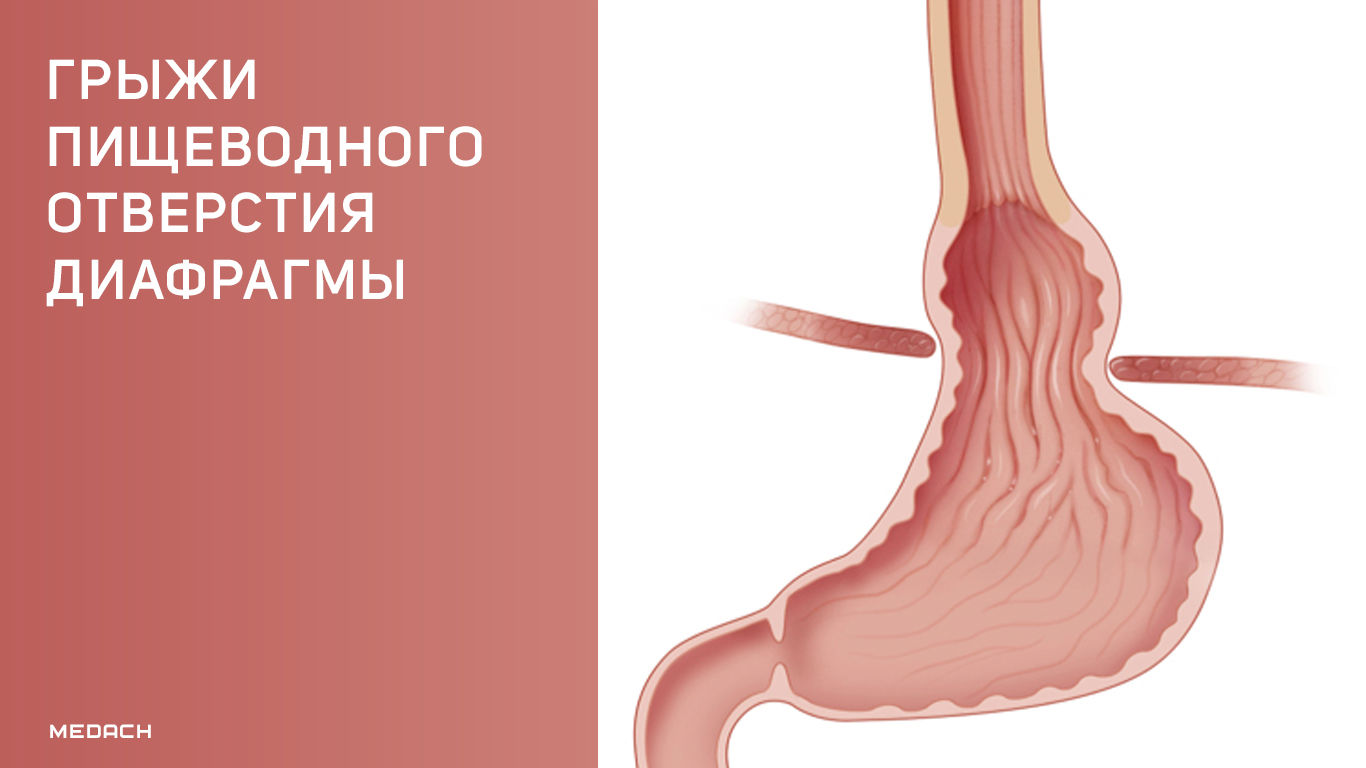

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) — это патологическое состояние, при котором содержимое брюшной полости выходит в средостение через пищеводное отверстие диафрагмы [1].

Концепция ГПОД или хиатальной грыжи была разработана в 1951 г. Allison, который впервые обнаружил, что существует связь между наличием ГПОД и эзофагитом [2]. Действительно, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и ГПОД наблюдается множество схожих клинических симптомов, в том числе гастроэзофагеальный рефлюкс, который в случае ГПОД возникает из-за неадекватного сокращения волокон и молекулярных изменений в мышечных клетках диафрагмы, что, в свою очередь, препятствует работе нижнего пищеводного сфинктера и приводит к нарушению пищеводного клиренса [2].

Воздействие кислоты на пищевод индуцирует повреждение слизистой оболочки, а затем и трансмуральное повреждение, что может вызвать укорочение пищевода и тем самым сместить место пищеводно-желудочного перехода выше уровня пищеводного отверстия диафрагмы [2].

Еще одним важным фактором, который способствует развитию ГПОД, является нарушение работы фиксирующего аппарата пищевода. При частых рвотах, чрезмерном напряжении мышц передней брюшной стенки и повышенном внутрибрюшном давлении (ожирение, многоплодная беременность) может произойти ослабление френоэзофагеальной мембраны, дегенерация эластических тканей, расширение ножек диафрагмы с последующим формированием ГПОД.

Помимо перечисленных факторов, возникновению ГПОД способствуют:

- операции на пищеводе и желудке (эзофагокардиомиотомия, гастрэктомия);

- торакоабдоминальная аневризма аорты;

- нарушения костной системы, обусловленные декальцинацией и дегенерацией костной ткани;

- врожденные аномалии скелета, ЖКТ [25].

Существует международная классификация хиатальных грыж. По ней различают четыре типа ГПОД.

Грыжи I типа — это скользящие грыжи пищевода, где гастроэзофагеальное соединение смещается над диафрагмой. Желудок остается в своем обычном продольном положении [7], дно желудка локализуется ниже пищеводно-желудочного перехода.

Грыжи II типа — это чистые параэзофагеальные грыжи. Гастроэзофагеальное соединение остается в нормальном анатомическом положении, но часть дна желудка проходит через пищеводное отверстие диафрагмы.

Грыжи III типа представляют собой комбинацию типов I и II, когда через пищеводное отверстие диафрагмы выходят пищеводно-желудочное соединение и дно желудка.

Грыжи IV типа характеризуются наличием анатомический структуры, отличной от желудка, выходящей из брюшной полости через пищеводное отверстие в средостение (сальник, толстая/тонкая кишка).

Более 95 % ГПОД относятся к I типу; при этом встречаются и самые тяжелые эпизоды ГЭРБ, в т. ч. пищевод Барретта.

Помимо перечисленных типов хиатальных грыж, в зарубежной литературе можно встретить термин «гигантская параэзофагеальная грыжа» (giant paraesophageal hernia, GPEH). Тем не менее, четкого определения этот термин не имеет: одни специалисты говорят о том, что GPEH можно считать хиатальную грыжу, через которую вышло > 30 % желудка, другие же пишут, что к GPEH относятся грыжи с выходом > 50 % желудка в средостение [5].

В России наибольшей популярностью пользуется анатомо-рентгенологическая классификация ГПОД [3]:

- Скользящая (аксиальная, осевая) грыжа характеризуется тем, что абдоминальная часть пищевода, кардия и фундальная часть желудка могут через расширенное пищеводное отверстие диафрагмы свободно проникать в грудную полость и возвращаться обратно в брюшную (при перемене положения тела больного).

- Параэзофагеальная грыжа — конечная часть пищевода и кардия остаются под диафрагмой, но часть фундального отдела желудка проникает в грудную полость и располагается рядом с грудным отделом пищевода.

- Смешанный вариант грыжи — сочетание аксиальной и параэзофагеальной форм.

Зачастую ГПОД протекает бессимптомно, потому нередко является случайной находкой во время рентгенологического или эндоскопического исследований.

В случае клинически значимой ГПОД могут наблюдаться как пищеводные (отрыжка, изжога, одинофагия, тошнота, рвота), так и экстрапищеводные симптомы (фарингит/ ларингит, осиплость голоса, загрудинные боли, разрушение зубной эмали и др.) [4].

Диагноз хиатальной грыжи устанавливается инструментально. К основным методам диагностики ГПОД относятся:

- лучевые методы: рентгенография органов грудной клетки, рентгеноскопия пищеводно-желудочного перехода с использованием контрастного вещества per os, нативная компьютерная томография (КТ) органов грудной полости;

- эндоскопические методы: эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), пищеводная манометрия, пищеводная pH-метрия [3].

На обычной рентгенограмме органов грудной клетки можно увидеть:

- ретрокардиальный уровень жидкости — характерный признак параэзофагеальной ГПОД;

- внутриорганный газ — если в средостение через хиатальную грыжу попали петли кишечника.

Рентгеноскопия пищеводно-желудочного перехода с пероральным использованием контрастного вещества информативна с точки зрения визуализации собственно пищеводно-желудочного перехода и его локализации относительно диафрагмы.

КТ полезна в неотложной ситуации для пациентов с подозрением на заворот содержимого параэзофагеальной грыжи или странгуляционную непроходимость.

ЭГДС необходима для оценки состояния слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также для определения расположения желудка относительно пищевода.

Пищеводная манометрия необходима для оценки диафрагмальных ножек и расположения нижнего пищеводного сфинктера. Вместе с манометрией также проводится pH-метрия для уточнения факта наличия ГЭРБ и оценки ее тяжести.

NB! Стандартом диагностики является сочетание ЭГДС с рентгеноскопией пищеводно-желудочного перехода. Последнее можно выполнять и с барием, и с водорастворимым контрастом, однако последнего в случае ГПОД лучше избегать, т. к. такие пациенты имеют повышенный риск аспирации с исходом в аспирационный пневмонит [3].

При случайном выявлении хиатальной грыжи, т.е. при ее бессимптомном течении, никакого специфического лечения не требуется.

В ситуации, когда ГПОД выявляется на фоне существующего рефлюкс-эзофагита и умеренной ГЭРБ, необходимо консервативное лечение ГЭРБ, основу которого составляют изменение образа жизни и пищевых привычек, а также медикаментозная терапия (ингибиторы протонной помпы, антациды, опционально-эрадикационная терапия).

При наличии хиатальной грыжи в сочетании с ГЭРБ тяжелого течения, в т.ч. устойчивой к терапии, необходимо хирургическое лечение.

В случаях странгуляции грыжевого содержимого и/или явлений непроходимости — желудочной или кишечной — необходимо экстренное хирургическое вмешательство.

Оперативное устранение хиатальных грыж проводится под эндотрахеальным наркозом через лапароскопический доступ. Пациент находится в положении лежа на спине. В качестве профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) обязательно использование компрессионного трикотажа. Устанавливается мочевой катетер [2].

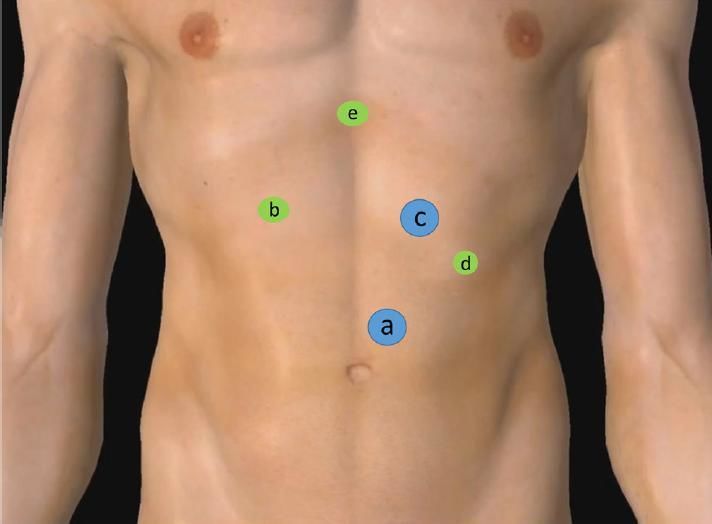

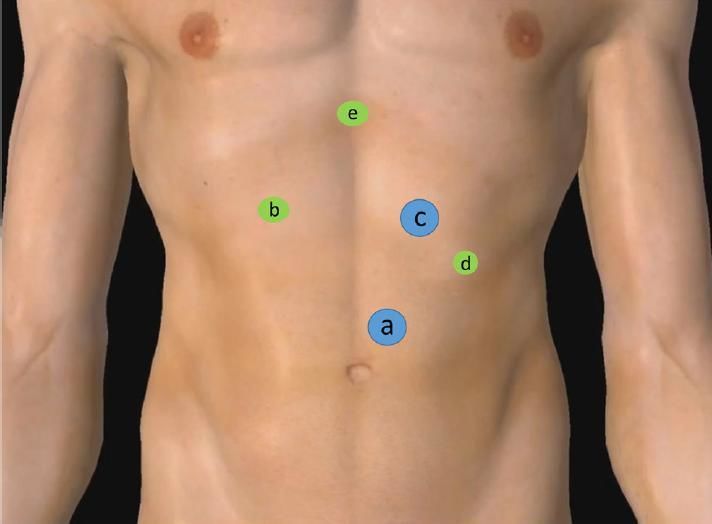

Первый (10 мм) троакар (А) устанавливается в околопупочной области выше и слева от пупка, примерно в 15 см от мечевидного отростка (рис.1) [4].

Рисунок 1 | Расположение троакаров. Зеленым цветом указываются троакары толщиной 5 мм, синим — троакары толщиной 10 и 12 мм.

Порт А отводится под лапароскоп (чаще всего — 30- или 45-градусная оптика), потому он должен быть расположен в описанном выше месте для полноценной визуализации верхнего этажа брюшной полости и средостения. Четыре других троакара устанавливаются под визуальным контролем со стороны брюшной полости в следующих местах:

- троакар толщиной 5 мм — для левой руки оператора (В) — на расстоянии 7–11 см от мечевидного отростка вдоль края правой реберной дуги;

- порт толщиной 12 мм — для правой руки оператора (C) — на расстоянии 12 см от мечевидного отростка вдоль края левой реберной дуги;

- порт толщиной 5 мм — для ассистента (D) — на расстоянии 5 см от правого порта хирурга вдоль левой реберной дуги;

- еще один порт толщиной 5 мм устанавливается отдельно чуть ниже мечевидного отростка (Е) (через него заводится ретрактор печени).

Несмотря на существование различных типов ГПОД, основные оперативные приемы и этапы актуальны во всех случаях.

Основными этапами хирургического лечения ГПОД являются [4]:

- приведение желудка и грыжевого мешка в интраабдоминальное положение;

- иссечение грыжевого мешка;

- достижение адекватной интраабдоминальной длины пищевода;

- закрытие пищеводного отверстия диафрагмы (крурорафия, в т.ч. с использованием сетчатых имплантатов [5]);

- антирефлюксные процедуры (различные виды фундопликации).

После хирургического лечения также необходимо проведение консервативной терапии (ингибиторы протонной помпы, симптоматическая терапия), а также последующая модификация образа жизни и соблюдение диеты (стол №1 с последующим расширением). Только в этом случае после хирургического лечения может быть достигнут благоприятный исход [6].

В случае систематического нарушения диеты, частого переедания, гиподинамии есть вероятность рецидива хиатальной грыжи, для устранения которого потребуется повторное хирургическое вмешательство [5].

Источники:

- Roman S., Kahrilas P. J. The diagnosis and management of hiatus hernia //bmj. – 2014.

- Yu H. X. et al. Esophageal hiatal hernia: risk, diagnosis and management //Expert review of gastroenterology & hepatology. – 2018.

- Затевахин И. И. и др. Абдоминальная хирургия. – 2016. – С. 410-412.

- Siegal S. R., Dolan J. P., Hunter J. G. Modern diagnosis and treatment of hiatal hernias //Langenbeck’s archives of surgery. – 2017.

- Dallemagne B. et al. Treatment of giant paraesophageal hernia: pro laparoscopic approach //Hernia. – 2018.

- Kohn G. P. et al. Guidelines for the management of hiatal hernia //Surgical endoscopy. – 2013.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник