Признаки вентральных грыж на узи

Признаки вентральных грыж на узи

Автор статьи: Ячная Алина, хирург-онколог, высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело».

Дата публикации статьи: 08.07.2015

Дата обновления статьи: 01.02.2020

- Причины патологии

- Симптомы и диагностика

- Оперативное лечение

- Терапия без операции

- Профилактика

- Заключение

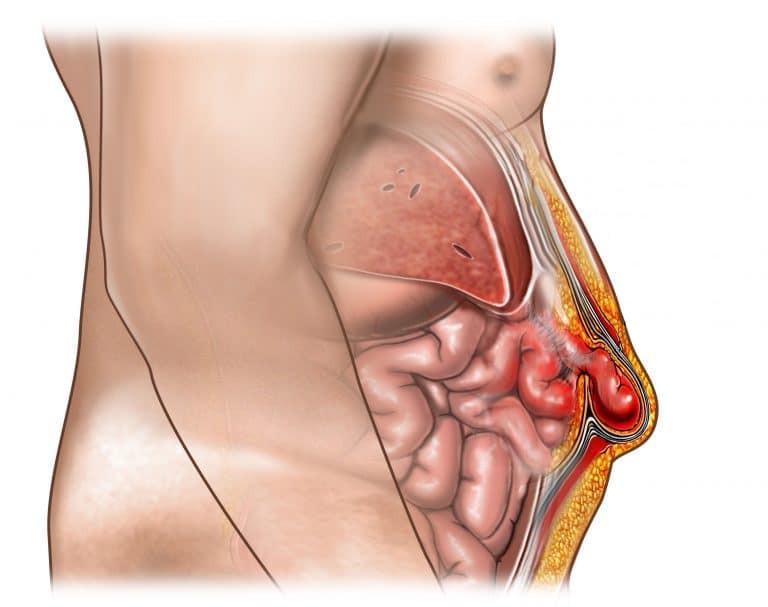

Вентральная грыжа – это любое выход органов брюшной полости через естественные либо патологические отверстия брюшной стенки под кожу. Однако в медицине данным термином обычно называют грыжу, где грыжевыми воротами является послеоперационный рубец, т. е. данное выпячивание – позднее осложнение оперативных вмешательств на органах живота.

Характерная особенность вентральной грыжи – ее большой размер. Чем больше послеоперационный рубец – тем больше выпячивание.

Болезнь доставляет не только косметические неудобства: кроме риска ущемления вентральные грыжи могут нарушать анатомическое взаимодействие органов в животе, нарушая работу желудка, кишечника, диафрагмы, мочевой системы.

Лечить такое выпячивание сложно, но ситуация не безнадежна. Современные технологии позволяют ликвидировать грыжи в любых местах и любых размеров. Занимаются этим стационары общехирургического профиля.

Причины патологии

Вентральная грыжа возникает из-за нарушения процесса заживления раны после операции. Что это такое, и в чем здесь дело? Незаживающие раны у людей встречаются редко. Но чем дольше не заживает рана – тем менее плотным получается рубец.

Пять причин, по которым послеоперационная рана заживает медленно:

(если таблица видна не полностью – листайте ее вправо)

Перфорация кишечника – одно из грозных осложнений вентральной грыжи.

Нажмите на фото для увеличения

Симптомы и диагностика

Симптомы послеоперационной вентральной грыжи очевидны: это появление выпячивания в области послеоперационного рубца, которое может сопровождаться болями в данной области.

Самостоятельно вправлять любую грыжу, в том числе и вентральную, не рекомендуется.

Оперативное лечение

Лечить любую грыжу можно только хирургически. Без операции выпячивания могут проходить самостоятельно только у детей, и то не всякие.

Послеоперационная вентральная грыжа – прямое показание к оперативному лечению.

Хирургическое удаление данного типа выпячиваний имеет определенные трудности:

- Наличие большого количества рубцовой ткани от старой операции, которая плохо кровоснабжается и создает почву для рецидива грыжи.

- Обычно это выпячивания больших размеров, что создает массу проблем в время операции.

Два типа методик операции при вентральных грыжах:

Натяжные. Для закрытия грыжевых ворот используют собственные ткани брюшной стенки.

Ненатяжные. Грыжевые ворота закрывают при помощи искусственных материалов.

- Открытые: делают большой кожный разрез. Старый рубец обычно иссекают (это означает, что новый шрам будет несколько длиннее старого).

- Лапароскопические: грыжу закрывают изнутри при помощи специального инструмента (лапароскопа). Данную методику применяют в основном при выпячиваниях небольших размеров.

Преимущества и недостатки обеих методик приведены в таблице:

(если таблица видна не полностью – листайте ее вправо)

Сегодня до 90% вентральных грыж удаляются с использованием ненатяжных методик.

Лечение без операции

Вентральная грыжа без операции не лечится – это невозможно.

Консервативная терапия заключается в ношении специального бандажа, препятствующего выхождению органов брюшной полости под кожу. Носить бандаж трудоемко и неудобно, поэтому данный способ применяют, только когда операция противопоказана:

- тяжелое общее состояние организма;

- пожилой и старческий возраст;

- беременность;

- сердечная, почечная, печеночная недостаточность;

- отказ пациента от операции.

Ношение бандажа – консервативный способ лечения вентральной грыжи

Меры профилактики

Предупредить образование послеоперационного выпячивания проще и дешевле, чем ее лечить. Для этого необходимо:

заниматься физкультурой, чтобы поддерживать состояние мышц в должной форме;

рационально питаться, не допускать запоров.

Также после любых операций на брюшной полости необходимо:

- соблюдать рекомендации лечащего врача-хирурга;

- не подвергать себя излишним физическим нагрузкам в течение 6 месяцев после вмешательства;

- при необходимости носить бандаж для профилактики.

Заключение

Никакая грыжа, особенно послеоперационная, не пройдет сама.

Чем дольше пациент откладывает операцию – тем больше становится выпячивание, и тем сложнее его лечить. Если у вас в области послеоперационного рубца появилась грыжа – сразу же обращайтесь к хирургу.

Владелец и ответственный за сайт и контент: Афиногенов Алексей.

Методы обследования грыжи брюшной стенки

• Грыжа: слабость или дефект фибромышечной стенки с протрузией органа/части органа через дефект:

о Вправимая: вправляется спонтанно или при надавливании снаружи (рукой или датчиком)

о Фиксированная: невправимая

о Ущемленная: вызывает нарушение кровоснабжения содержимого грыжевого мешка

• Классификация: грыжи срединной линии и латеральные грыжи

• Основные диагностические признаки:

о Выпячивание стенки живота вследствие пролабирования тканей через дефект брюшной стенки

— Эпигастарльные: между мечевидным отростком и пупком

— Пупочные: пупок или ближайшая параумбиликальная зона

— Гипогастральные: между пупком и лобковым симфизом

Дефект в апоневрозе поперечной мышцы живота, непосредственно прилегающий с латеральной стороны к влагалищу прямой мышцы живота (полулунная линия)

Чаще всего локализуется вблизи полукружной линии

— Поясничные: развиваются в двух потенциально слабых зонах фланков живота:

Верхний поясничный треугольник (грыжа Гринфельта) с медиальной стороны ограничен мышцей, выпрямляющей позвоночник, сверху — XII ребром, с латеральной стороны — внутренней косой мышцей

Нижний поясничный треугольник (грыжа Пети) с медиальной стороны ограничен широчайшей мышцей спины, снизу — гребнем подвздошной кости и с латеральной стороны — наружной косой мышцей

о Послеоперационная грыжа: локализуется в месте хирургического разреза

— Обычно имеет небольшие размеры, содержит пролабирующую через белую линию экстраперитонеальную жировую клетчатку (жировая грыжа белой линии)

— Иногда достигает крупных размеров и содержит кишку

Содержимое полости брюшины пролабирует через незаращенное пупочное кольцо

— Параумбиликальные и периумбиликальные грыжи у взрослых:

Внебрюшинная жировая клетчатка ± содержимое полости брюшины пролабируют с той или другой стороны от пупочного кольца

— Обычно выходит в подкожный слой, но может располагаться между поперечной мышцей живота и внутренней косой мышцей или пролабировать во влагалище прямой мышцы живота:

Вытягиваясь в латеральную сторону, может проявляться как выпячивание фланка живота

— Иногда развивается вторично после травмы

— Более склонна к ущемлению

— Обычно безболезненна из-за широкой шейки грыжевого мешка

— Развивается вторично вследствие травмы или оперативного вмешательства

о Послеоперационная грыжа:

— Развивается у 10-30% пациентов после оперативных вмешательств

— Может развиваться годы спустя после операции, хотя обычно проявляет себя в течение первого года

— Может оставаться незамеченной со стороны пациента и случайно выявляться при лучевом исследовании

— Может достигать очень крупных размеров

2. УЗИ грыжи брюшной стенки:

о Используется линейный датчик высокого разрешения; конвексный низкочастотный датчик приберегается для исследования крупных грыж/обзорных исследований:

— Расширенное поле исследования (панорамное) при крупных грыжах, диастазах прямых мышц живота

о Следует идентифицировать мышечные ориентиры и фасциальные плоскости

о Исследуйте содержимое грыжи (сальник, кишка, предбрюшинная жировая клетчатка, жидкость), определите локализацию/размеры дефекта брюшной стенки и наличие осложнений:

— Жировая клетчатка сальника: эхогенная/гипоэхогенная ткань, не перистальтирует

— Кишка: «мишеневидный» рисунок, центральный эхосигнал определяется наличием воздуха в просвете кишки, визуализируется перистальтика:

Могут визуализироваться круговые складки тонкой кишки или каловые массы в толстой кишке

Из-за наличия воздушно-жидкостного содержимого картина вариабельна

о Диагностике грыж помогают проба Вальсальвы и исследование в положении стоя

— Сохраняйте результаты исследования в формате видеофайлов

о Надавив на грыжу, оцените ее вправимость

о Осложнения: невправимая грыжа может вызывать обструкцию кишки или ущемляться:

— За исключением паховых грыж, эти осложнения при грыжах передней стенки живота развиваются нечасто

— Обструкция кишки в грыжевом мешке: отсутствие перистальтики, узкая шейка грыжевого мешка, растянутая кишка, жидкость

— Ущемленная грыжа: отсутствие признаков кровотока в стенке кишки или брыжейке при допплерографии, отечная стенка кишки, отсутствие перистальтики, жидкость, эхогенность жировой клетчатки:

Обратите внимание, что отсутствие признаков кровотока — поздний симптом; кроме того, кровоток не определяется и в неущемленной в жировой клетчатке

— Другие признаки также малоинформативны, что затрудняет диагностику ущемления с помощью ультразвукового исследования

(Левый) Поперечный УЗ срез пациента с циррозом и асцитом. Определяется крупная пупочная грыжа, содержащая асцитическую жидкость и пролабирующая через пупок через дефект белой линии. Грыжевой мешок не содержит кишки. Петли кишки в брюшной полости не расширены.

(Правый) Продольный УЗ срез крупной грыжи средней линии, содержащей жировую клетчатку. Из-за ее размеров эту грыжу исследуют конвексным датчиком. Тем не менее, визуализируется дефект брюшной стенки.

(Левый) Продольный УЗ срез болезненной пупочной грыжи, содержащей жидкость и мягкую ткань у пациента с циррозом и портальной гипертензией. Определяется небольшой дефект белой линии. Перистальтика не определяется.

(Правый) Этот же пациент с портальной гипертензией. Цветовая допплерография, продольный УЗ срез. Пупочные грыжи представляют собой зоны слабости (брюшной стенки), в которых могут ущемляться коллатеральные вены. Хотя грыжа и болезненна, вены не тромбированы.

(Левый) Прицельное УЗИ, поперечный УЗ срез. Определяется мелкая эпигастральная грыжа, пролабирующая через дефект белой линии. Визуализируются прямые мышцы.

(Правый) У этого же пациента при КТ на аксиальной томограмме подтверждена мелкая эпигастральная грыжа средней линии, содержащая жировую клетчатку. Дефект белой линии не визуализируется. Прямые мышцы не изменены.

3. КТ при грыже брюшной стенки:

• Метод позволяет с высокой точностью диагностировать грыжу, идентифицировать содержимое грыжевого мешка, а также определить локализацию и размер дефекта передней брюшной стенки:

о Информативен при исследовании крупных глубоко залегающих грыж и развивающихся осложнений

• Грыжи могут быть плохо заметны в положении на спине, но КТ можно выполнить и при проведении пробы Вальсальвы

4. МРТ при грыже брюшной стенки:

• Метод используется аналогично КТ, кроме того, возможно построение динамических последовательностей во время выполнения пробы Вальсальвы

5. Рекомендации по визуализации:

• Оптимальный метод визуализации:

о Ультразвуковое исследование-диагностический метод первой линии у детей и при небольших грыжах:

— Единственный метод, позволяющий проводить исследование в динамике в режиме реального времени; легко выполняются повторные исследования, метод широко распространен и недорог

о КТ — наиболее информативный метод при исследовании грыж сложного строения или при обследовании пациентов крупного телосложения; также КТ более информативна при осложнениях со стороны кишечника

о МРТ позволяет получить ту же информацию об анатомических изменениях, что и КТ, но с ее помощью также возможно оценивать изменения в динамике

• Рекомендации по методике проведения исследования:

о Идентифицируйте анатомические слои, локализуйте местный дефект стенки живота, сравните с анатомией противоположной стороны (если возможно), оцените содержимое грыжевого мешка:

— Оказывайте лишь минимальное давление датчиком на грыжу, чтобы не вправить ее

— Используйте в повседневной практике пробу Вальсальвы для увеличения размеров грыжи и оценки ее содержимого

— Обследуйте пациента в положении стоя, если это приводит к увеличению грыжевого выпячивания или если в положении на спине грыжа не определяется

— Измерьте размеры грыжевого мешка и дефекта фасции

— Если в грыжевом мешке содержится кишка, оцените наличие осложнений (невправимость/обструкцию/ущемление)

(Левый) На поперечном УЗ срезе в области пупка определяется содержащая жировую клетчатку и вызывающая жалобы периумбиликальная грыжа. Обратите внимание на узкую шейку грыжевого мешка.

(Правый) При панорамном УЗИ на поперечном УЗ срезе определяется послеоперационная грыжа средней линии, содержащая кишку. Грыжа развилась после лапаротомии, осложнившейся раневой инфекцией. Определяется широкое расхождение прямых мышц.

(Левый) На поперечном УЗ срезе определяется послеоперационная грыжа срединной линии с широкой шейкой, содержащая кишку Видна правая прямая мышца.

(Правый) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением на аксиальной томограмме определяется обширная послеоперационная грыжа, содержащая нерасширенную тонкую кишку. Визуализируются атрофичные прямые мышцы.

(Левый) При КТ с контрастным усилением на аксиальной томограмме определяется ущемленная пупочная грыжа, в грыжевом мешке и проксимальнее грыжи визуализируется расширенная тонкая кишка. Отмечается контрастирование стенки находящейся в грыжевом мешке кишки; во время оперативного вмешательства признаков ущемления не выявлено.

(Правый) У пациента, перенесшего оперативное вмешательство по поводу аневризмы аорты при КТ с контрастным усилением на корональной томограмме определяется очень крупная послеоперационная грыжа, содержащая нерасширенную тонкую кишку. Отмечается утолщение стенок сигмовидной кишки вследствие колита, вызванного С. difficile.

в) Дифференциальная диагностика грыжи брюшной стенки:

• Первичная (липома, десмоидная опухоль, эндометриоз) или вторичная опухоль (метастаз в послеоперационном рубце, метастазы меланомы, узел сестры Mary Joseph)

• Эти состояния дифференцируют от грыж по их локализации, отсутствию дефекта фасции или изменений при проведении пробы Вальсальвы

• Окружающая липому тонкая капсула позволяет дифференцировать ее от пролабирующей через дефект брюшной стенки жировой клетчатки (хотя также имеет шейку)

2. Абсцесс или серома стенки живота:

• Отсутствует дефект фасции

3. Гематома стенки живота или влагалища прямой мышцы:

• Посттравматические или спонтанные: кровоизлияние при разрыве надчревного сосуда или мышцы

• Отсутствует дефект фасции, не изменяется при выполнении пробы Вальсальвы

4. Расхождение (диастаз) прямых мышц живота:

• Выпячивание полости живота вследствие растяжения или истончения белой линии:

о Особенно характерно для престарелых много рожавших женщин

5. Расширение сосудов стенки живота:

• Эластичное, трубчатое, определяется кровоток

• Послеоперационная, отсутствует дефект фасции, не изменяется при выполнении пробы Вальсывы

• В толще гранулемы может определяться эхогенный шовный материал

(Левый) В состоянии покоя на поперечном УЗ срезе определяется средних размеров посттравматическая правосторонняя спигелиева грыжа, пролабирующая через полулунную линию/апонев-роз поперечной мышцы живота. Определяется прямая мышца живота.

(Правый) Во время выполнения пробы Вальсальвы на поперечном УЗ срезе определяется та же правосторонняя пост-травматическая спигелиева грыжа, грыжа увеличилась в размерах. Визуализируется неизмененная прямая мышца живота. Изменения при выполнении пробы Вальсальвы более заметны в режиме реального времени.

(Левый) При КТ на аксиальной томограмме, выполненной после травматического перелома правого бедра, определяется содержащая ободочную кишку спигелиева грыжа. Грыжевой дефект локализуется между прямой и косой мышцами.

(Правый) При КТ без контрастного усиления на аксиальной томограмме определяется верхняя поясничная грыжа, содержащая жировую клетчатку (грыжа Гриенфельта).

(Левый) На рисунке показана верхняя поясничная грыжа (грыжа Гриенфельта), пролабирующая через верхний поясничный треугольник, ограниченный с медиальной стороны мышцей разгибателем позвоночника, сверху — XII ребром и с латераль ной стороны — внутренней косой мышцей.

(Правый) На рисунке показана нижняя поясничная грыжа (грыжа nemt), пролабирующая через нижний поясничный треугольник, ограниченный с медиальной стороны — широчайшей мышцей спины, снизу- гребнем подвздошной кости и наружной косой мышцей — латеральной.

г) Патология. Общая характеристика:

о Первичные: врожденный дефект; эпигастральные и пупочные

— Слабость мускулатуры брюшной стенки

Хроническое повышение внутрибрюшного давления, растяжение брюшной полости (цирроз, асцит), растяжимость мышц (ожирение, возраст, беременность)

Физическое напряжение, хронический кашель, простатизм или запоры

— Травма: тупой удар или натяжение при переразгибании:

Внезапный подъем внутрибрюшного давления

Воздействие недостаточно сильное, чтобы повредить кожу, но достаточное, чтобы нарушить целостность мышцы и фасции

— Послеоперационная слабость стенки живота, хирургический рубец, недостаточность швов, раневая инфекция

д) Клинические особенности:

• Наиболее частые жалобы/симптомы:

о Выпячивание живота, увеличивающееся в размерах при повышении внутрибрюшного давления

о Вправляемое выпячивание, определяется кашлевой толчок

о Дискомфорт, боли, периодическая кишечная непроходимость

о Пупочная грыжа: маленькие дети

о Параумбиликальная грыжа: взрослые

о Эпигастральная грыжа: 20-50 лет

о Послеоперационная грыжа: чаще у престарелых пациентов

о Эпигастральные грыжи вдвое чаще встречаются среди мужчин

о Наиболее часто встречающиеся при ультразвуковом исследовании образования брюшной стенки

• 1/3 пупочных грыж закрываются в течение месяца после рождения и редко сохраняются в возрасте старше 3-4 лет

• Все остальные грыжи персистируют и зачастую со временем увеличиваются в размерах

• 20% требуют неотложного вмешательства по поводу фиксации и ущемления грыжи:

Источник статьи: https://s-freedom.ru/priznaki-ventralnyh-gryzh-na-uzi/

Источник

Вентральная грыжа относится к числу осложнений после операций на органах брюшной полости. Это патологическое состояние представляет собой смещение внутрибрюшных органных структур под кожу в зоне послеоперационного дефекта плохо сформированного рубца. Наиболее часто наполнением грыжи является сальник или петли тонкого кишечника. Согласно статистике последних лет, заболевание возникает у каждого пятого прооперированного пациента в течение двух лет после хирургического вмешательства.

ВЕНТРАЛЬНАЯ ГРЫЖА – ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Вентральная грыжа со временем достигает больших размеров. Она провоцирует нарушение функциональности кишечных отделов пищеварительного тракта и внешне проявляется косметическим дефектом в области передней брюшной стенки. Без хирургической коррекции практически у трети пациентов грыжа приводит к защемлению внутренних органных структур и развитию перитонита, который может стать причиной смерти больного. Консервативная терапия при вентральных грыжах неэффективна. Единственный путь устранения патологического образования – это оперативное выправление.

ПРИЧИНЫ

В норме после операции на органах брюшной полости в месте операционного доступа формируется рубец из фиброзной ткани. На участке рубца могут возникать щели, которые быстро становятся своеобразными воротами для выхода под кожу внутренних органов. Это и есть вентральная грыжа. К основным причинам возникновения послеоперационной грыжи специалисты относят:

- гнойное воспаление в области послеоперационной раны или рубца;

- наследственную предрасположенность и генетически обусловленные заболевания соединительной ткани;

- избыток жировых отложений в области передней брюшной стенки;

- хроническую недостаточность почек и сердечно-сосудистой системы;

- сахарный диабет;

- пренебрежение ношением специального бандажа в период реабилитации после оперативного вмешательства;

- повышенные физические нагрузки после выписки из хирургического стационара, подъем тяжестей, интенсивные спортивные тренировки;

- нарушение рекомендованной врачами диеты, что приводит к появлению сильных запоров и метеоризма;

- врачебные ошибки (слишком тугое или слабое наложение послеоперационных швов, занесение инфекции в рану, использование некачественного шовного материала).

ВЕНТРАЛЬНАЯ ГРЫЖА – РЕЗУЛЬТАТ СЛАБОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА

В большинстве клинических случаев вентральные грыжи диагностируются в первые месяцы после перенесенной операции. Они быстро увеличиваются в размерах и существенно ухудшают работу органов брюшной полости.

СИМПТОМЫ

При вентральной грыже пациенты отмечают появление в первые недели после операции небольшое выпячивание в области послеоперационного рубца, которое практически никогда не сопровождается болевыми ощущениями и самостоятельно вправляется в брюшную полость при принятии человеком горизонтального положения тела. Грыжа наиболее часто возникает после физического напряжения или натуживания живота, а также во время сильного кашля.

Вентральные грыжи бывают неосложненными и осложненными или ущемленными. При первом варианте развития заболевания у пациента отмечаются следующие симптомы:

- появление безболезненного образования в области рубца, которое имеет округлую форму и мягкую консистенцию;

- выпячивание возникает при натуживании, переносе тяжестей, акте дефекации;

- быстрое увеличение грыжи в размерах;

- ощущение урчания кишечника в области патологического образования;

- с увеличением грыжи в размерах в зоне ее появления возникает дискомфорт и болезненные ощущения слабой интенсивности;

- нарушение процесса испражнения с запорами или, наоборот, поносами.

К основным клиническим проявлениям осложненной вентральной грыжи относят:

- резкое ухудшение общего состояния с нарастанием симптомов интоксикации, повышением температуры тела и снижением работоспособности;

- возникновение сильной тошноты и рвоты, которая не приносит человеку облегчения состояния;

- выраженный метеоризм и задержка стула;

- ущемленная грыжа не вправляется в горизонтальном положении и сопровождается интенсивными болями, которые усиливаются при физических нагрузках.

Осложненная вентральная грыжа передней брюшной стенки опасна своими осложнениями. Поэтому при появлении симптомов заболевания не стоит предпринимать попытки самостоятельного исправления дефекта, нужно немедленно обращаться к медикам за квалифицированной помощью.

ОСЛОЖНЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

При прогрессировании патологического состояния и отсутствии его лечения у человека развиваются последствия в виде острого перитонита с ущемлением внутренних органов. Такое осложнение вызывает сильную интоксикацию организма и опасно гибелью больного в течении 72 часов после возникновения первых симптомов.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Врач диагностирует выпячивание, опираясь на данные анамнеза, а также путем мануального обследования передней брюшной стенки.

Для подтверждения диагноза специалист может назначить больному проведение ультразвукового обследования или рентгенографии с введением контраста в кишку. Реже при затруднениях в диагностике может использоваться метод КТ или МРТ.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Единственный эффективный способ устранения грыжевого дефекта – хирургическая коррекция. Главной целью такой операции является пластика передней брюшной стенки, которая предупреждает подкожное смещение сальника или кишечника.

При неосложненных вентральных грыжах оперативные вмешательства проводятся в плановом порядке и ведут к полному выздоровлению пациента. Ургентное исправление осложненного выпячивания часто сопровождается нагноением, формированием спаек и имеет высокий риск образование послеоперационных спаек.

При послеоперационной грыже хирурги выполняют следующие типы коррекционных операций:

- Пластика передней брюшной стенки собственными тканями с ушиванием дефектного участка рубца. Такой вид хирургического вмешательства проводят при наличии дефекта размером до 5 см. Операция выполняется под местным наркозом или с применением общей анестезии в зависимости от размера грыжи и объемов коррекции.

- Пластика с применением синтетических протезов (аллопластика). После такой операции смещение внутренних органов предупреждается с помощью сетчатого импланта, который внедряют под ткани передней брюшной стенки.

ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ – ПОВТОРНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Пластика собственными тканями в настоящее время применяется довольно редко, так как сопровождается послеоперационными осложнениями, рецидивами и долгим периодом восстановления. Большинство операций выполняются по методу аллопластики, который обеспечивает стойкий результат. При наличии у пациента строгих противопоказаний к хирургической коррекции или отказе от операции рекомендуют носить бандаж, который можно снимать только в ночное время.

Источник