Послеоперационные вентральные грыжи лекция

Этапы операции вентральной грыжи

а) Показания для операции при послеоперационной грыже:

– Плановые: при установлении диагноза (после последней операции должно пройти не менее 3-х месяцев).

– Альтернативные операции: нет.

б) Предоперационная подготовка:

– Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование; при больших грыжах должно быть выполнено тщательное исследование сердечно-легочной функции, учитывая, что вправление петель кишечника в брюшную полость увеличит внутрибрюшное давление.

– Подготовка пациента: возможна периоперационная антибиотикопрофилактика. Если вправление грыжевого содержимого невозможно из-за чрезмерной эвентрации, необходимо добиться значительного уменьшения веса и, возможно, применить предварительный курс нарастающего пневмоперитонеума на протяжении 14 дней.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Рецидив (до 40% случаев)

– Расхождение раны (5% случаев)

– Имплантация синтетического материала

– Ограничение физических возможностей (с возможным влиянием на профессиональную деятельность)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация), местное обезболивание при небольших грыжах.

д) Положение пациента. Обычно лежа на спине.

е) Оперативный доступ зависит от предыдущей операции: иссечение старого рубца.

ж) Этапы операции:

– Доступ

– Иссечение фасции

– Диссекция в предбрюшинной плоскости

– Диссекция фасциального края

– Закрытие грыжевого дефекта «край в край»

– Трехслойное закрытие грыжевого дефекта

– Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами

– Аплопластическое закрытие грыжевого дефекта

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Закрытие «край в край» непрерывным нерассасывающимся швом допустимо только при устойчивых и надежных фасциальных краях, а также дефектах размером менее 3 см.

– Во всех других случаях слабость коллагена вынуждает к имплантации синтетической сетки.

– Синтетические сетки всегда должны устанавливаться как «подкладка», так как это дает лучшую устойчивость к нагрузке и обеспечивает более низкую частоту инфицирования.

– Синтетические сетки не должны находиться в прямом контакте с петлями кишечника (то есть, необходима интерпозиция сальника или использование рассасывающейся сетки).

– Обширные грыжи могут иногда потребовать доопераци-онной тренировки пневмоперитонеумом, чтобы получить необходимое увеличение объема брюшной полости.

– Из разнообразных доступных синтетических сеток следует использовать легкие, макропористые и частично рассасывающиеся материалы (например, Ultrapro, Ethicon, Inc., Somerville, NJ).

и) Меры при специфических осложнениях. При глубокой раневой инфекции аллопластический материал обычно не удаляется. Выполните хирургическую обработку, дренирование и ведите рану на вторичное заживление.

к) Послеоперационный уход:

– Медицинский уход: предпишите постоянное ношение упругого корсета в течение первых месяцев. Сообщите пациенту о необходимости снижения физической активности, особенно в течение первых 3-х месяцев.

– Возобновление питания: немедленно.

– Функция кишечника: могут быть назначены легкие пероральные слабительные средства с 3-4-го дня; также рекомендуйте избегать запоров в течение длительного периода.

– Активизация: сразу же.

– Физиотерапия: интенсивные дыхательные упражнения.

– Период нетрудоспособности: 2-4 недели, в зависимости от объема операции.

л) Этапы и техника операции при послеоперационной грыже:

1. Доступ

2. Иссечение фасции

3. Диссекция в предбрюшинной плоскости

4. Диссекция фасциального края

5. Закрытие грыжевого дефекта «край в край»

6. Трехслойное закрытие грыжевого дефекта

7. Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами

8. Аллопластическое закрытие грыжевого дефекта

1. Доступ. Доступ включает иссечение кожного рубца и подкожного слоя.

2. Иссечение фасции. После обнажения фасциальной плоскости истонченная ткань иссекается до тех пор, пока не будут получены края, способные удерживать швы. Захват фасциальных краев острыми зажимами облегчает постепенное иссечение.

3. Диссекция в предбрюшинной плоскости. Со стороны брюшины рубец отделяется от подлежащих петель кишечника и постепенно мобилизуется из-под фасциальных краев. Вся рыхлая и неэластичная фасциальная ткань, не способная выдерживать нагрузки, должна быть иссечена.

4. Диссекция фасциального края. Должен быть обнажен свободно доступный фасциальный край шириной 2-3 см со всех сторон дефекта.

В зависимости от выбора метода пластики этот край может быть обнажен еще шире.

5. Закрытие грыжевого дефекта «край в край». Меньшие дефекты могут быть закрыты без натяжения отдельными швами «край в край» (PGA или полипропилен 0). Этот принцип очевидно лучше создания дупликатуры фасции по Mayo-Dick, из-за лучшей перфузии взятых в шов краев.

6. Трехслойное закрытие грыжевого дефекта. Большие дефекты могут быть закрыты путем рассечения обоих листков влагалищ прямых мышц живота с последующим сшиванием трех слоев брюшной стенки.

7. Закрытие грыжевого дефекта с послабляющими разрезами. Боковые послабляющие разрезы могут уменьшить чрезмерное напряжение на линии шва.

8. Аллопластическое закрытие грыжевого дефекта. Аллопластическое укрепление брюшной стенки показано при дефектах размером более 4 см. С этой целью брюшина ушивается, и между брюшиной и мышцами брюшной стенки в виде «подкладки» устанавливается полипропиленовая сетка. Чтобы предотвратить смещение, сетка должна фиксироваться несколькими стежками (полипропилен 2-0). Предбрюшинная пластика сеткой – безусловно, самая безопасная и эффективная техника при рецидивных и больших послеоперационных грыжах

Источник статьи: https://meduniver.com/Medical/Xirurgia/operacia_pri_posleoperacionnoi_grige.html

Грыжа после полостной операции

Послеоперационные вентральные грыжи составляют среди осложнений от 5 (при лапароскопических операциях) до 50 (рецидивы гигантских грыж) %. Поскольку уже есть дефект тканей передней брюшной стенки, а свойства их изменены, важную роль в лечении послеоперационных вентральных грыж играют современные методики с использованием синтетических имплантатов. В центре Игоря Медведева лечение и оперирование грыжи после полостной операции проводится по международным стандартам высококлассными специалистами.

Послеоперационные грыжи: общие сведения

Если простые грыжи формируются прежде всего в физиологически слабых местах — по белой линии, в пупочном кольце, паховом и бедренном канале, то послеоперационные вентральные грыжи — в месте рубца, который может быть и под правой реберной дугой (после холецистэктомии), и под левой (спленэктомия), и в подвздошной области справа (аппендэктомия), над лобком (после кесарева сечения) и т. д. Причины формирования:

ранние:

- нагноение раны,

- перитонит,

- несостоятельность швов,

- повышенное внутрибрюшное давление,

- ранняя активизация пациента;

поздние:

Грыжа после полостной операции имеет ряд отличительных особенностей:

- уже есть рубец, то есть травма кожи, мышц и апоневроза (слабое место);

- возможны спайки внутри мешка;

- возможно воспаление содержимого мешка.

Эти моменты накладывают дополнительные ограничения на труд хирурга и требуют использоватьэффективные и современные методики лечения, особенно на этапе пластики грыжевого дефекта.

Послеоперационные вентральные грыжи: лечение

Консервативное лечение подразумевает ношение бандажа, но не является радикальным. Основной целью становится укрепление передней брюшной стенки, а это зачастую невозможно без оперативного вмешательства.

Операция по удалению грыжи обычно проводится под наркозом, так как необходима полная релаксация мышц передней брюшной стенки, и всегда есть вероятность обширной ревизии содержимого грыжевого мешка.

Этапы операции по удалению послеоперационной вентральной грыжи

- Доступ к грыжевым воротам с рассечением кожи, иссечением старого рубца.

Разрезы при герниопластике должны быть физиологическими, то есть идти вдоль мышечных волокон, а не поперек. Иногда требуется абдоминопластика, то есть иссечение избыточной кожи и подкожно-жировой клетчатки. - Вскрытие грыжевого мешка, ревизия его содержимого.

На данном этапе хирург оценивает жизнеспособность органов, входящих в состав мешка, особенно актуально это при ущемлении грыжи. Разделение спаек и сращений проводится тупым путем во избежание повреждения кишечника. Жизнеспособные органы погружаются обратно в брюшную полость, при значительном спаечном процессе весь конгломерат (органы, сальник, стенки мешка) удаляется.

Профессионалы стараются избегать излишней травматизации органов (во избежание спаечной болезни) и чрезмерного выхода их наружу на этапе ревизии. - Иссечение мешка целиком или полностью.

- Пластика грыжевых ворот.

Соединение краев грыжевого дефекта можно осуществить разными путями. Прежде всего, это пластика собственными тканями, например, фасциями мышц и апоневрозом. Метод применяется, когда размер дефекта не более 5 см, по Напалкову и Мартынову – из местных тканей, способом Монакова и Генриха – лоскутом апоневроза, выкроенным из другого места передней брюшной стенки. Методики Сапежко и Мейо применяются при пластике пупочных грыж, в них используется также прямая мышца живота.

При больших дефектах их необходимо заместить другими тканями, иначе из-за натяжения швы прорежутся, и произойдет рецидив грыжи. Ткани берутся либо у пациента (широкая фасция бедра, кожа), либо у донора (перикард, твердая мозговая оболочка).

Сегодня, если у пациента брюшная или вентральная грыжа, операция проводится с использованием синтетических имплантатов. У них есть ряд преимуществ перед биологическими тканями:

- разные сроки рассасывания, позволяющие предотвратить рецидивы;

- абсолютная биологическая интактность (не вызывают отторжения);

- пористая структура, не препятствующая миграции клеток и регенерации тканей.

Самые популярные – сетчатые монофиламентные импланты из полипропилена типа Marlex, Prolene, Atrium, Surgipromesh, Trelex, Composic, Surgipro. Данные сетки эластичные, растяжимые и одновременно прочные, не дают тканевой реакции.

Как применяется сетка?

Если у пациента вентральная грыжа после операции на животе, импланты могут применяться следующим образом:

- над сшитым апоневрозом без натяжения и вскрытия брюшной полости при небольших дефектах;

- под апоневроз изнутри, между ним и брюшиной;

- между листками апоневроза;

- комбинированная герниопластика с использованием имплантата и собственных тканей пациента.

Два последних способа широко применяются в нашей клинике, так как в этом случае имплант берет на себя основную нагрузку и предотвращает рецидивы грыжи. При гигантских послеоперационных вентральных грыжах и слабости тканей сетка может применяться для тотального протезирования — моделирования передней брюшной стенки. В этом случае синтетический материал фактически заменяет собой мышцы и апоневроз.

Источник статьи: https://medvedev.ru/sovremennye-metody-lecheniya/gryzha-posle-polostnoy-operatsii/

Источник

Оглавление темы “Прямая паховая грыжа. Скользящая грыжа. Надпузырная грыжа. Бедренные грыжи. Послеоперационные вентральные грыжи.”:

1. Прямая паховая грыжа. Классификация прямых паховых грыж.

2. Скользящая грыжа. Что такое скользящие грыжи?

3. Надпузырная грыжа. Наружные и внутренние надпузырные грыжи.

4. Классификация грыж. Комбинированные грыжи паховой области. Рецидивная паховая грыжа.

5. Бедренные грыжи : надсосудистая грыжа, грыжа Гессельбаха, грыжа Клоке, грыжа Серафини, грыжа Купера.

6. Послеоперационные вентральные грыжи. Послеоперационные грыжи.

Послеоперационные вентральные грыжи. Послеоперационные грыжи.

Послеоперационные вентральные грыжи являются следствием выполненной ранее лапаротомии. Грыжевые ворота при этом возникают вследствие расхождения мышечно-апоневротических слоев брюшной стенки по ходу разреза. Края грыжевых ворот вначале бывают эластичные, а затем за счет рубцевания и дегенерации составляющих их мышц, становятся ригидными, грубыми. При этом в них возникают фиброзные тяжи и перемычки, они становятся ячеистыми, а сами грыжи – многокамерными. Исключение составляют так называемые невропатические грыжи, при которых нет четко выраженных грыжевых ворот, но вследствие нарушения иннервации на большом протяжении истончается, атрофируется и расслабляется мышечный слой, а выраженных апоневротических структур, способных противостоять внутрибрюшному давлению, в этой зоне нет. Тогда вся эта часть брюшной стенки начинает выпячиваться. Наиболее часто эти грыжи возникают после люмботомии.

Размеры грыжевых ворот при послеоперационных грыжах весьма вариабельны и могут составлять от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров.

В случае если грыжевые ворота представлены множественными дефектами апоневроза, то грыжевой мешок может быть многокамерным. В связи с тем, что образование грыжи процесс длительный, между грыжевым мешком и окружающей его клетчаткой образуются достаточно грубые сращения с новообразованными в них сосудами. Это необходимо учитывать во время операции при выделении грыжевого мешка. Брюшина, образующая грыжевой мешок, может быть нормальной толщины, а может, вследствие длительной травматизации (например, при ношении бандажа или частых ущемлениях), быть представлена грубой фиброзной рубцовой тканью изнутри выстланной мезотелием.

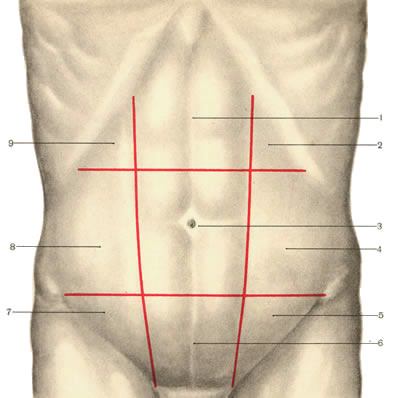

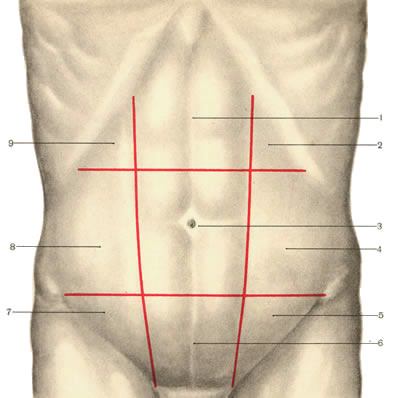

Области живота.

1 — regio epigastrica;

2 — regio hypochondriaca sinistra;

3 — regio umbilicalis;

4 — regio lateralis sinistra;

5 — regio inguinalis sinistra;

6 — regio pubica;

7 — regio inguinalis dextra;

8 — regio lateralis dextra;

9 — regio hypochondriaca dextra.

Содержимым грыжевого мешка могут быть практически все органы брюшной полости. Независимо от локализации грыжи наиболее частым содержимым являются петли тонкой кишки и большой сальник. При длительно существующих, невправимых, или часто ущемляющихся грыжах органы брюшной полости, расположенные в грыжевом мешке связаны с его стенками спайками, иногда очень плотными и массивными.

До настоящего времени нет – классификации послеоперационных грыж. Мы пользуемся модифицированной классификацией Тоскина К.Д. Размеры грыж и их локализация определяется по отношению к областям живота.

По размерам послеоперационные грыжи передней брюшной стенки делятся на малые (занимающие одну область живота), средние (занимающие две области) большие (занимающие три области) и гигантские (занимающие более трех областей живота). Локализация грыж определяется по их соотношению с областями живота. Если грыжа занимает более одной области, то ее локализация определяется по той области, где находится ее большая часть.

Другим, возможно более правильным вариантом, является определение размеров грыжи в процентах от площади передней брюшной стенки. Грыжи, занимающие более 50 % площади, считаются гигантскими.

– Вернуться в оглавление раздела “Грыжи. Определение грыж. Классификация грыж. Диагностика грыж. Лечение грыж. Пластика грыжевых ворот.”

Источник

Послеоперационные

грыжи образуются

в области послеоперационного рубца.

Причинами их образования являются

расхождение краев сшитого апоневроза

или оставление дефекта в нем (при

тампонировании брюшной полости),

нагноение раны, большая физическая

нагрузка в послеоперационном периоде.

Края

грыжевых ворот вначале бывают эластичные,

а затем за счет рубцевания и дегенерации

составляющих их мышц, становятся

ригидными, грубыми. При этом в них

возникают фиброзные тяжи и перемычки,

они становятся ячеистыми, а сами грыжи

– многокамерным.

В

случае если грыжевые ворота представлены

множественными дефектами апоневроза,

то грыжевой мешок может быть многокамерным.

В связи с тем, что образование грыжи

процесс длительный, между грыжевым

мешком и окружающей его клетчаткой

образуются достаточно грубые сращения

с новообразованными в них сосудами. Это

необходимо учитывать во время операции

при выделении грыжевого мешка.

Брюшина, образующая грыжевой мешок,

может быть нормальной толщины, а может,

вследствие длительной травматизации

(например, при ношении бандажа или частых

ущемлениях), быть представлена грубой

фиброзной рубцовой тканью изнутри

выстланной мезотелием.

Клиника:

боли в области грыжевого

выпячивания;невправимость грыжи;резкая

болезненность при пальпации грыжевого

выпячивания;при длительном сроке

ущемления возможны клинические и

рентгенологические признаки кишечной

непроходимости.

Диагностика:

Диагностика вентральной грыжи заключается

в определении набухания в области

послеоперационного рубца и не представляет

особой сложности.

Лечение:1)

Пластика местными тканями заключается

в ушивании дефекта апоневроза передней

брюшной стенки нерассасывающимися

нитками. При этом возможно создание

дубликатуры апоневроза (его удвоение).

Пластика местными тканями без значительного

их натяжения возможна лишь при небольшом

размере дефекта апоневроза, менее 5 см.

При устранении малых вентральных грыж

допустимо местное обезболивание, в

остальных ситуациях операция выполняется

под наркозом.

2)

Пластика с применением синтетических

протезов. При этом не возникает натяжения

собственных тканей организма пациента,

протез прорастает прочной

соединительно-тканной капсулой, в

послеоперационном периоде. Практически

отсутствуют боли в зоне операции,

наступает более ранняя трудовая

реабилитация пациента, вследствие

значительного укрепления брюшной

стенки.

Возможно

расположение сетки над апоневрозом

(как представлено на рисунке) способ –

ONLAY, между листками апоневроза способ

– INLAY, под апоневрозом способ – SUBLAY, изнутри

брюшной полости способ – INTRAABDOMINAL.

3)

Лапароскопическая герниопластика.

практически не используется для

устранения послеоперационных вентральных

грыж, т.к. подобные грыжи, как правило,

вызывают образование большого количества

спаек внутри живота которые затрудняют

работу с эндоскопическим оборудованием

49. Прикрытая перфоративная язва. Клиника, эндоскопическая и видеолапароскопическая картина, особенности лечения.

Клиническая

картина прикрытой ПЯ

(закрытие отверстия в желудке и ДПК

соседними органами, фибрином, частицей

пищевых масс) бывает менее выраженной,

атипичной. После характерного острого

начала происходит прикрытие отверстия

и ограничение процесса от свободной

брюшной полости. В свободную брюшную

полость попадает сравнительно небольшое

количество жидкости и воздуха. Боль и

напряжение мышц бывают не столь

выраженными и постепенно уменьшаются,

состояние больного улучшается. В подобных

случаях мы имеем дело не с разлитым, а

имеющим нетипичное течение, «прикрытым»

внутрибрюшным гнойником, что создаст

значительные трудности в диагностике.

Характерной клинической особенностью

прикрытой ПЯ является длительное стойкое

напряжение мышц брюшной стенки в правом

верхнем квадранте живота при общем

хорошем состоянии больного (симптом

Райнера—Виккера). Иногда состояние

больных становится настолько

удовлетворительным,. Этот обманчивый

период часто маскирует клиническую

картину заболевания и может стать

причиной запоздалой диагностики.

Диагностика таких ПЯ бывает трудной,

поэтому при подозрении на прикрытую ПЯ

показано неотложное оперативное

вмешательство.

Нередко в диагностике

ПЯ, особенно прикрытых и атипичных,

неотложная гастродуоденоскопия

приобретает очевидное преимущество

перед другими методами налетом.

При

атипичной клинике ПЯ желудка и ДПК

(прикрытие, прободение в малый сальник

или в полый орган), при сочетании ПЯ с

другими атипично протекающими

заболеваниями органов брюшной полости

показана срочная лапароскопия.

Лапароскопическая картина Чаще всего

прободная язва прикрывается печенью,

желчным пузырем, сальником и редко

петлей тонкой кишки. Если перфоративная

язва прикрыта печенью, то при лапароскопии

обнаруживают инфильтрированную стенку

желудка, к которой тесно прилегает

печень. Капсула печени на этом участке

отечна, имеет фибринозные наслоения.

При разъединении лапароскопом печени

и желудка в подпеченочном пространстве

определяется мутный выпот с хлопьями

фибрина и слизью. При прободении язвы

двенадцатиперстной кишки выпот окрашен

желчью.

В

начале осложнения признаки ПЯ в свободную

брюшную полость типичны (боль в

эпигастральной области, «доскообразное»

напряжение мышц передней брюшной стенки

живота). Через некоторое время острые

явления стихают в связи с отграничением

воспалительного процесса. Наличие

умеренного напряжения мышц в правом

верхнем квадранте живота, предшествовавший

приступ острой боли в эпигастральной

области у людей с анамнезом ЯБ дают

основание думать о прикрытой ПЯ желудка

и ДПК. Диагноз подтверждается РИ и

эндоскопией. При РИ удается выявить

небольшое количество газа под диафрагмой.

Если с момента прободения прошло не

менее 2 сут, для подтверждения диагноза

больному рекомендуется дать глоток

водорастворимого контрастного вещества.

Если состояние больного удовлетворительное

и с момента ПЯ прошло более 2 сут, от дачи

контрастного вещества следует отказаться

В диагностике ПЯ важен анамнез.

С

целью диагностики используется

фиброгастродуоденоскопия, при этом

определяется перфорационное отверстие,

из которого то появляются, то исчезают

пузырьки газа

Лечение.

При прикрытой перфорации язвы также

показана срочная операция, так как

прикрытие нельзя считать надежной

защитой от поступления содержимого

желудка в свободную брюшную полость.

В

зависимости от тяжести состояния

больного, стадии развития перитонита,

длительности язвенной болезни и условий

для проведения операции применяют

ушивание язвы, иссечение язвы с

пилоропластикой в сочетании с

ваготомией, экономную резекцию желудка

(антрумэктомию) в сочетании со стволовой

ваготомией.

Ушивание

язвы выполняют при распространенном

перитоните, высокой степени

операционного риска (тяжелые сопутствующие

заболевания, преклонный возраст

больного), при перфорации стрессовых и

лекарственных язв. Отверстие ушивают

в поперечном направлении по отношению

к продольной оси желудка или

двенадцатиперстной кишки отдельными

се-розно-мышечными швами, вводя иглу

вне зоны инфильтрата. Края язвы по

возможности экономно иссекают. Линию

швов прикрывают прядью большого

сальника, которую фиксируют несколькими

швами.

Приэкстренной

операции предпочтение отдают стволовой

ваготомии с пилоропластикой. Язву

экономно иссекают, продлевают разрез

(до 6—7 см) напривратник и антральный

отдел желудка. Затем производят

пилоропластику по Гейнеке—Микуличу.

Ваготомия

с дренирующей желудок операцией является

малотравматичным вмешательством,

адекватно снижающим желудочную секрецию

и дающим стойкое излечение в большинстве

случаев

Заключительным

этапом операции по поводу перфоративной

язвы должен быть тщательный туалет

брюшной полости: аспирация экссудата

и гастродуоденального содержимого,

промывание растворами антисептиков

Соседние файлы в предмете Факультетская хирургия

- #

- #

- #

- #

03.10.20171.98 Mб134Острый холецистит.pptx

- #

Источник