После удаления грыжи фиброзное кольцо

26 июня 2019 г.

Просмотров: 3262

Вчера бегал и поднимал сумки, утром — ужасная боль в спине, не слушаются конечности. Знакомая история для многих. Диагнозы «межпозвоночная грыжа», «защемление нервных корешков» звучат страшно. Однако сегодня врачи успешно используют самые разные методики лечения позвоночника, в том числе бескровные малоинвазивные.

Как выглядит современное лечение межпозвоночных грыж и спинального стеноза, рассказали Yellmed талантливые, без преувеличения уникальные специалисты московской клиники «Медицина 24/7» — врач-нейрохирург Игорь Юрьевич Малахов и спинальный хирург Борис Анатольевич Сычеников.

По каким симптомам человек может заподозрить у себя межпозвоночную грыжу?

Игорь Юрьевич Малахов: Первое, на что жалуются пациенты, кончено же, боль, и чаще всего в пояснице, так как грыжа поясничного отдела — самый распространенный случай. В основном человек чувствует тупые ноющие боли, которые могут проявляться после сильных нагрузок на спину. Затем может наступить ослабление симптома — и кажется, что недуг прошел. Но, если не обратиться к врачу и не начать лечение, с каждым разом боль будет становиться сильнее, а периоды проявления симптомов — продолжительнее.

Таким образом, при грыже позвоночника человек в первую очередь чувствует боль, но вот ее локализация и остальные симптомы зависят от того, в каком отделе позвоночника повредился диск.

При грыже в поясничном отделе обычно беспокоят боль в ноге, проходящая по бедру и до стопы, боль в голени или стопе, «стреляющая» боль в ноге, онемение в паховой области, продолжительная — более 3 месяцев — боль в поясничной области, нарушение работы кишечника и мочевого пузыря.

При повреждениях в шейном отделе наблюдаются боль в плече или руке, головокружение и головные боли, скачки давления, онемения пальцев рук, шум в ушах и бессонница. Грыжа грудного отдела наиболее опасна, так как из-за переднего сдавления спинного мозга может возникнуть синдром Броун-Секара — нарушение движений и чувствительности в ноге или ногах. Заболевание также проявляет себя постоянной болью в грудном отделе, слабостью в руках, покалыванием и онемением в грудной клетке, спине, руках, верхнем отделе живота.

Почему появляется межпозвоночная грыжа?

Борис Анатольевич Сычеников: Грыжа чаще всего имеет характер посттравматический: когда после травмы у человека происходит разрыв фиброзного кольца и содержимое — ядро — смещается в сторону этого разрыва, тем самым выдавливая ткани в сторону невральных структур. Зачастую этот момент пациенты сразу чувствуют.

Игорь Юрьевич Малахов: В группе риска все те, кто подолгу сидит или стоит на работе. Это как офисные сотрудники, так и, например, водители. Почему именно они? Потому что питание межпозвонковых дисков происходит за счет диффузии. То есть питательные вещества поступают в них, когда мы совершаем физическую активность. И наоборот, когда сидим, диск сдавлен, получает меньше питательных веществ, из-за этого развиваются дегенеративные изменения. Зачастую образования грыжи можно избежать, став более внимательным к своему образу жизни и привычкам.

В группу риска также входят люди, которые, не занимаясь регулярно физической нагрузкой, совершают какое-то резкое усилие. Например, кто только пришел в фитнес-зал и сразу начинает делать становые тяги. Или люди, которые всю зиму только ходили до офиса и домой, а весной приехали на дачу и принялись носить мешки с картошкой как ни в чем не бывало.

Если грыжа давит на спинной мозг — это опасное состояние? Чем оно может грозить?

Игорь Юрьевич Малахов: Да, это очень опасное состояние, так как возникает миелопатия. Если в шейном или грудном отделе грыжа давит на спинной мозг, возникает отек, а потом отмирание этого участка. Это может грозить развитием необратимого неврологического дефицита. То есть будут плохо работать руки, ноги, появится нарушение чувствительности.

Сколько лет человек может прожить с грыжей, не обращаясь к врачу? Или боль все равно заставит это сделать?

Игорь Юрьевич Малахов: Если есть небольшое выпячивание, которое не беспокоит человека, он может прожить с ним всю жизнь. Но если это выпячивание превращается в грыжу, которая сдавливает невральные структуры, человек рано или поздно это почувствует.

Борис Анатольевич Сычеников: Зачастую человек может проходить с грыжей диска всю жизнь, не подозревая об этом. Или узнать о заболевании после снимка МРТ по совершенно другим показаниям. В таких случаях, конечно, пациенту не нужна операция. Если грыжа не мешает, достаточно просто следить, чтобы она не развивалась дальше и не начала приносить боль.

Как выглядит «запущенная» грыжа и почему люди доводят себя до такого состояния?

Игорь Юрьевич Малахов: Запущенная грыжа, как правило, проявляет себя в виде секвестрации — процесс, когда не просто выступает пульпозное ядро, а его часть — секвестр — оказывается выдавлена в канал. Люди «доводят себя до такого состояния» по разным причинам.

Кто-то просто халатно относится к своему здоровью, надеется на авось, запивая боль таблетками. А кто-то боится операции и приходит к нам уже с атрофией конечностей, нарушением рефлексов, с повисшей стопой. Хотя можно было не доводить до этого и удалить грыжу гораздо раньше.

Может ли мануальный терапевт хотя бы частично решить проблему межпозвоночной грыжи — например, вернуть чувствительность в конечностях, свести к минимуму боль?

Борис Анатольевич Сычеников: В этом деле, как и любом другом, главное, чтобы был баланс. Я не против мануальных терапевтов: зачастую боль в спине вызвана фасеточным синдромом, и тогда мануальная терапия — отличное решение. Но надо понимать, что мануальный терапевт — это не костоправ, в основном он работает с мышцами. Это симптоматическое лечение. Когда у нас болит какая-то мышца, мы ее разминаем, делаем упражнения, которые подразумевают постизометрическую релаксацию мышц. То есть путем напряжения данных мышц достигаем максимального их расслабления и снимаем боль.

Игорь Юрьевич Малахов: Любым пациентам с грыжей, которым ее не нужно удалять, мы рекомендуем лечебную физкультуру, физиотерапию и лекарственные препараты. Поэтому мануальная терапия — лишь часть лечения. Она не может заменить все остальное. Если нет секвестра и сдавления невральных тканей, мануальная терапия, конечно, помогает: облегчает самочувствие пациента.

Сегодня популярно посещать массажистов. Не опасно ли это? Может массаж усугубить ситуацию с межпозвоночной грыжей?

Игорь Юрьевич Малахов: Если у пациента небольшая протрузия и небольшой болевой синдром, то массаж полезен. Он является частью комплексного лечения. Однако важно для этого сначала понять причину болей: провести МРТ и пройти обследование у невролога, чтобы исключить грыжу или стеноз. Стоит также обращаться не просто к массажисту, а к массажисту-неврологу, который будет делать процедуру с учетом оценки состояния пациента.

Какими методами сегодня чаще всего лечат грыжи?

Борис Анатольевич Сычеников: Если подходит консервативное лечение, назначают лечебную физкультуру, физиотерапию и лекарственные препараты. Если же грыжа в виде секвестра или она так сдавливает нерв, что консервативное лечение не помогает, прибегают к хирургическим методам.

Игорь Юрьевич Малахов: Основных хирургических методов сегодня существует несколько:

- открытая операция: проводится открытый разрез с повреждение мышечных и костных структур;

- микрохирургическая операция — удаление грыжи под микроскопом;

- эндоскопическая операция — через небольшой прокол с помощью эндоскопа.

Борис Анатольевич Сычеников: Когда приходит пациент, мы рассказываем обо всех подходящих ему методах. Объясняем плюсы и минусы каждого из них, тем самым давая человеку выбор. Безусловно, когда эндоскопия показана, у нее больше преимуществ, но есть и другие методы, которые обязательно надо проговорить, чтобы человек сделал выбор сам.

Что собой представляет технология эндоскопического вмешательства на позвоночнике? Расскажите для непрофессионалов, как проходят такие операции?

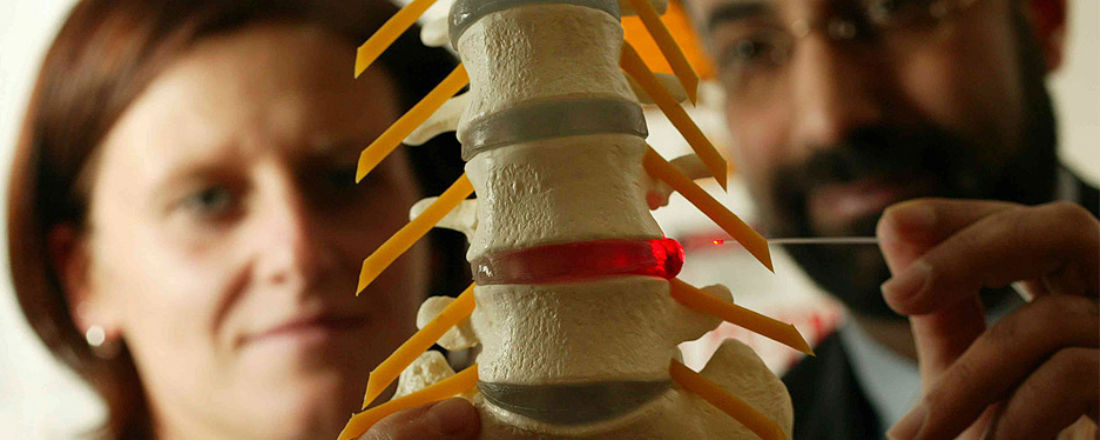

Игорь Юрьевич Малахов: Через прокол мы вводим специальные тонкие трубки-манипуляторы с инструментами и камерой на концах. С их помощью во время операции я вижу все, что делаю внутри, не рискуя нанести повреждений костным структурам, нервным тканям или мышцам. Специальными инструментами удаляю грыжу. Важно отметить, что мы работаем в жидкостной среде: то есть в эндоскоп подается вода, из-за чего невральные структуры не соприкасаются с воздухом. Это исключает риск развития эпидурита.

Технология TESSYS может применяться при любых видах и локализациях грыж? Или существуют ограничения и противопоказания?

Игорь Юрьевич Малахов: Мы используем две методики iLESSYS и TESSYS. iLESSYS — это операция, которая проводится интраламинарным доступом, то есть между дужек позвонков. Она имеет ограниченные показания: в основном применяется при грыже в L5-S1, L4-L5, то есть поясничном отделе. А вот технология TESSYS проводится трансфораминальным доступом: прокол делается в нескольких сантиметрах от срединной линии. Эта технология позволяет лечить грыжу в любом отделе позвоночника.

Может эндоскопический метод полностью заменить все остальные?

Борис Анатольевич Сычеников: Нет. Я считаю, у эндоскопии, как и любого другого метода лечения, есть свои показания. То есть эндоскопией тоже все проблемы позвоночника решить нельзя. Поэтому нельзя говорить, что эндоскопические операции — это прямо что-то новое и крутое, а открытая операция и винты — это прошлый век.

Еще раз повторюсь: важно пациенту проговорить все возможные варианты и исходы, чтобы он сам решал, какой метод ему подходит больше.

Насколько безопасны такие операции — малоинвазивное радикальное лечение грыж? Могут быть послеоперационные осложнения?

Игорь Юрьевич Малахов: Такие операции полностью безопасны. После хирургического вмешательства могут возникнуть боль в области раны, нагноение раны, регрессирующий болевой синдром. Но это бывает крайне редко, как и рецидивы. За два года, которые в нашей клинике оперируем грыжи эндоскопическим методом, рецидив был один раз. Причина — резкий набор веса пациента.

Через какое время после эндоскопической операции человек может вернуться к активной жизни, работе?

Борис Анатольевич Сычеников: Человека мы поднимаем после операции через 12 часов. К активной жизни он возвращается в течение ближайшей недели, максимум — двух. Это в разы меньше, чем при открытой операции.

Какие еще патологии позвоночника, кроме грыж, можно устранить методом эндоскопического вмешательства?

Игорь Юрьевич Малахов: В первую очередь — стеноз позвоночного канала. Это заболевание, когда разрастается желтая связка, фасеточные суставы, что приводит к сужению позвоночного канала. В итоге сдавливаются корешки и возникает очень характерный симптом: боль в ягодицах и бедрах при вертикализации, онемение, нарушение функций таза. Таким же способом можно удалять тарловые кисты, лечить эпидуриты. Методом эндоскопического вмешательства мы сделали самое больше количество таких операций в России.

Как попасть к вам на консультацию?

Борис Анатольевич Сычеников: Вы можете записаться по телефону клиники «Медицина 24/7» +7 (495) 230-00-01 или написать на электронную почту cc@medica24.ru.

Источник: https://news.yellmed.ru/zdorove/bez-krovi-i-metallicheskih-implantov-hirurgi-rasskazali-o-sovremennom-lechenii-mezhpozvonochnyh-gryzh

Источник

Внедрение основных принципов современной хирургии — атравматичности и малоинвазивности — позволило выполнять больше вмешательств, в том числе и при грыжах межпозвонковых дисков. Значительное увеличение числа операций статистически ведет и к увеличению количества повторных операций по удалению межпозвоночной грыжи. По каким причинам проводятся эти повторные вмешательства, каковы показания к их проведению, и какими они бывают?

МРТ. Верхняя стрелка показывает рецидив выпячивания, нижняя показывает след-канал от предыдущего вмешательства.

Причины рецидива грыжи

Грыжа межпозвонкового диска – это патологическое выпячивание хряща наружу, за пределы разорвавшегося наружного фиброзного кольца. Возникает компрессия и отек окружающих тканей, формирование устойчивого болевого синдрома и очаговой неврологической симптоматики. Хрящ, будучи однажды фрагментированным или удаленным, вследствие особенностей диффузного кровообращения, не способен восстановить свою целостность ни при каких условиях. Поэтому в том случае, когда говорится о «рецидиве грыжи», нужно понимать это не буквально. В данном случае речь идет о формировании так называемого FBSS (Failure Back Surgery Sindrome), или «синдрома неудачно оперированного позвоночника». Чаще всего — это возникновение устойчивого болевого синдрома на фоне отсутствия объективных причин для его появления.

По данным журнала «Хирургия позвоночника» (4/2004, с.65-67) формирование этого патологического симптомокомплекса встречается в 10-30% всех случаев оперативных вмешательств. Такой широкий разброс значений обусловлен общими данными. После первичной дискэктомии частота ревизионных операций колеблется от 5 до 18%. Такой высокий показатель, как 30%, характерен для чрескожных манипуляций, при которых требуется более высокая квалификация специалиста и владение особой техникой. Наиболее частыми причинами появления FBSS являются:

- фрагментарное, или неполное удаление грыжи. В результате оставшийся фрагмент продолжает компремировать окружающие ткани (27%)*;

- малоинвазивная, и особенно чрескожная операция может быть выполнена на другом уровне, вне пораженного сегмента (2%);

- повторное выпячивание грыжи межпозвонкового диска, причём на том же уровне (при этом речь идет о выпячивании оставшейся части диска, но в другом направлении). Чаще всего это состояние формируется в течение трех месяцев после первичного оперативного вмешательства (30%);

- образование грыжи рядом, в соседнем сегменте, с сохранением прежней клиники такого же болевого синдрома (4%);

- развитие массивных задних остеофитов (4%);

- развитие нестабильности двигательного сегмента (9%);

- возникновение воспаления (2%). В данном случае речь идёт о спондилите или спондилодисците;

- развитие постламинэктомического синдрома (если вскрывались позвоночные дуги с доступом к центральному каналу, то есть проводилась ламинэктомия). На многих сайтах Рунета стоит знак равенства между этим синдромом и FBSS, но это неверно. Постламинэктомический синдром гораздо чаще связан с нестабильностью, так как вскрытие нескольких дужек нарушает опорную функцию позвоночного столба (12%);

- развитие эпидурального фиброза и возникновение спаечного процесса, либо местное поражение оболочек спинного мозга;

- несостоятельность внедренных металлоконструкций (10%);

Схематичное изображение грыжи.

Причиной является и сформировавшийся вторичный стеноз центрального канала, но поскольку все причины могут к нему приводить, то отдельно он не выделен.

Наконец, особняком стоит первичная и вторичная психогенная боль. Своевременно не диагностированная, она может приводить к ненужным ревизионным операциям. В данном случае болевой синдром будет проявлением стойкого соматоформного болевого расстройства, и являться эквивалентом депрессии.

Показания к повторному оперативному вмешательству

Основной симптомокомплекс, который беспокоит пациента, и приводит повторно к хирургам — это хронический, рецидивирующий болевой синдром, он не купируется в течение двух месяцев назначением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). Втрая причина — прогрессирование неврологического дефицита. В данном случае речь идёт:

- о развитии периферических парезов, угнетении сухожильных рефлексов, развитии гипотрофии мышц конечностей и снижении силы;

- когда затронуты чувствительные структуры, будет прогрессировать главным образом онемение в конечностях и парестезии.

Конечно, существуют и частные ситуации. Например, при развитии спаечного процесса в области конского хвоста пациента будут беспокоить:

- резкие, стреляющие боли в ногах;

- онемение кожи промежности;

- императивные позывы к мочеиспусканию или недержание мочи;

- у мужчин возможна стойкая эректильная дисфункция.

Выраженное перекрытие спиномозгового канала. Секвестр.

Поэтому практически все причины формирования FBSS являются показанием к повторному оперативному вмешательству, за несколькими исключениями:

- психогенная боль;

- спондилит и спондилодисцит.

В большинстве случаев удается справиться с воспалением консервативными способами. Но если возникает значительная деструкция тел позвонков, ухудшение качества жизни и развитие сильного болевого синдрома с риском инвалидизации пациента, требуется неотложная операция. Однако её необходимо проводить в фазу ремиссии и обязательно под прикрытием антибактериальной терапии.

В данной статье не будут разбираться такие узкоспециальные методики повторных вмешательств, как транспедикулярная винтовая фиксация, резекция тел позвонков, а также спондилодез с формированием устойчивого костного блока из соседних позвонков. Рассмотрим малоинвазивные методы, используемые в случае повторных операций по удалению межпозвоночной грыжи.

Виды повторных операций

После установления показаний к повторному оперативному вмешательству и исключения психогенной боли необходимо выбрать оперативный доступ с учётом причин предыдущего неудачного лечения. Как показывает клиническая практика, опытный хирург всегда будет подразумевать риск повторного оперативного вмешательства. Из этого следует, что первая операция, которую многие врачи считают единственной, должна планироваться с расчётом возможного проведения повторной. К примеру, не стоит думать, что если на уровне ниже второго поясничного позвонка спинной мозг отсутствует, то это служит оправданием к удалению любых грыжевых выпячиваний только задним доступом. Ведь именно при таком варианте наиболее часто возникает разрастание фиброзной ткани.

Хирургический шрам после вмешательства задним доступом.

Именно поэтому при выборе лечебно-профилактического учреждения необходимо ориентироваться не только на его известность, но, в первую очередь, на богатый опыт оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков вообще с минимальной статистикой развития FBSS. Одним из вариантов является лечение осложненного остеохондроза и грыж межпозвонковых дисков в Чехии.

Микродискэктомия

Микродискэктомия, (или удаление диска из мини-доступа) — это самый распространенный способ оперативного вмешательства с использованием операционного микроскопа. При этом диск не удаляется вместе с грыжей, а ликвидируется только его часть, непосредственно сдавливающая нервные структуры, и вызывающая боль. Сам доступ производится через небольшой разрез, измеряемый в миллиметрах. Однако если сперва также была выполнена неудачная микродискэктомия, то во втором и в последующих случаях при выполнении такого же вмешательства риск рецидива, соответственно, будет выше.

Эндоскопическое удаление (чрескожная микродискэктомия)

Полное название этого метода — Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy (PELD). Главное его отличие от микродискэктомии в том, что хирурги не используют ретракторы, и ранорасширители. Просто в рану вводится эндоскоп, и поэтому не травмируется кожа, подкожная клетчатка и мышцы. Если речь идет о поясничном отделе позвоночника, то лучше всего подойти сбоку, так называемым трансфораминальным доступом. Тогда эндоскоп вводится через естественное межпозвонковое отверстие. Но в том случае, если у пациента существуют выраженные остеофиты, или деструкция, тогда боковой доступ невозможен. В таком случае используют интерламинарный вариант ведения эндоскопа. Через эндоскоп и проводится удаление пораженной части диска.

В отличие от классической микродискэктомии, при эндоскопическом удалении не рассекаются мышцы, остаётся целой желтая связка, и не резецируются, пусть и частично, фасеточные суставы. Всё это позволяет пациенту уже через 2-3 часа сидеть, и риска нестабильности практически не существует. После выполнения микродискэктомии же пациенту можно сидеть только через месяц, а до этого – только ходить и стоять.

Лазерная нуклеопластика

В том случае, если у пациента дефект диска небольших размеров, то вполне возможно удалить пульпозное ядро, то самое, которое и приводит к избыточному давлению и разрыву фиброзного кольца. При этом виде оперативного вмешательства не нужны никакие швы, а только лишь рентгеновский контроль. Под этим контролем в диск вводится игла, а затем подается лазерное излучение. Оно испаряет хрящевую ткань, а затем закупоривает канал по мере удаления обратно этого лазерного светодиода.

Если за один проход не удаётся полностью ликвидировать студенистое ядро, то тогда процедура осуществляется в несколько подходов. Результатом этой процедуры является декомпрессия, то есть внутри диска значительно уменьшается давление, уменьшается его объем, а фиброзное кольцо становится на место. Конечно, это методика эффективна только в том случае, если фиброзное кольцо целое, и нет его разрыва. Поэтому наиболее эффективный лазерный, а также другие варианты нуклеопластики применяются при лечении протрузий, которые также могут вызывать выраженный болевой синдром.

Эндопротезирование межпозвоночного диска

В настоящее время самым эффективным способом радикального лечения грыж межпозвоночных дисков является эндопротезирование диска. У него существует целый ряд преимуществ перед остальными видами оперативного лечения, и тем более перед спондилодезом. Применение эндопротеза улучшает подвижность, предупреждает развитие нестабильности, позволяет быстро восстановиться после оперативного вмешательства и значительно повышает качество жизни.

Искусственный диск.

Имплантат, заменяющий естественный диск, служит очень долго, и обладает, пожалуй, даже лучшими биомеханическими свойствами, чем естественные диски. Ведь в них даже на фоне полного здоровья протекают процессы дегенерации и обезвоживания, связанные с общим старением организма.

Виды межпозвоночных имплантов.

Несмотря на то, что эндопротезирование является самым современным методом, при возможной оценке ее проведения нужно учитывать противопоказания. К сожалению, довольно часто предшествующее оперативное вмешательство как раз и относится к этим противопоказаниям. Нельзя делать протезирование в том случае, если:

- проводилась ламинэктомия или гемиламинэктомия с удалением половины дужки;

- если удалялись фасеточные суставы, или был выполнен спондилодез;

- не делается протезирование при значительной нестабильности в необходимом сегменте, когда смещение составляет более 3 мм в передне-заднем направлении.

МРТ после вмешательств.

Существуют и другие противопоказания, которые описаны в специальной литературе.

Таким образом, при выборе способа первичного оперативного вмешательства необходимо всегда помнить о риске развития синдрома FBSS. Следует таким образом проводить оперативное лечение, чтобы при необходимости повторного вмешательства у хирурга оставалось как можно больше возможностей для радикального лечения.

Источник