Операции при черепно мозговых грыж

israelmedicine.ru » Нейрохирургия » Черепно-мозговые грыжи

Черепно-мозговые грыжи

Операция черепно-мозговой грыжи

IsraelMedicine.ru – 2007

Черепно-мозговые грыжи возникают вследствие порока развития черепа и головного мозга, при котором через имеющийся врожденный дефект костей черепа про¬исходит выпячивание наружу мозга и его оболочек. Грыжи возникают по средней линии в местах слияния эмбриональных зачатков, из которых формируется черепно-лицевой скелет. Наиболее часто они локализуются в области лобно-носового шва и у внутреннего угла глаза (передние мозговые грыжи), несколько реже — в затылочной области (задние мозговые грыжи).

Менингоцеле — выпячивание мягкой оболочки головного мозга через дефект в черепе и твердой оболочке. В области грыжевого образования мягкая оболочка утолщена, имеет студневидную консистенцию. Твердая оболочка не участвует в образовании грыжевого мешка, а прикрепляется к краям дефекта кости со стороны по¬лости черепа.

Менингоэнцефалоцеле — наиболее частый вид мозговых грыж, при котором в грыжевом мешке кроме оболочек имеется измененное мозговое вещество.

Менингоэнцефалоцистоцеле — выпячивание оболочек и ткани мозга вместе с частью желудочка мозга (при передних мозговых грыжах — переднего рога одного из боковых желудочков, при задних грыжах — заднего рога).

Лечение при черепно-мозговых грыжах

Лечение при черепно-мозговых грыжах хирургическое. Сущность операции заключается в удалении гры¬жевого мешка и его содержимого, пластике костного де¬фекта черепа, а при передних мозговых грыжах еще и максимально возможном устранении косметического дефекта с помощью методов пластической хирургии.

Хирургическое лечение при передних мозговых грыжах

В большинстве случаев доступ интракраниальный. Разрез мягких тканей дугообразный на 1 см кзади от передней границы волос. Кожно-апоневротический лос¬кут отсепаровывают и отворачивают книзу. В лобной кости образуют двусторонний, симметричный костно-надкостничный лоскут трапециевидной или треугольной фор¬мы, который отворачивают в сторону на надкостничной ножке. Линейным разрезом параллельно нижнему краю трепанационного окна вскрывают твердую оболочку. Прошивают и пересекают верхний сагиттальный синус и серп большого мозга. Лобные доли шпателями приподнимают и отводят от дна передней черепной ямки, выделяют гры¬жевое отверстие, в котором путем коагуляции отсекают мозговую ткань. Ложкой осторожно в пределах возмож¬ного через грыжевое отверстие удаляют содержимое грыжи. После этого грыжевой мешок уменьшается и сморщивается, что в отдельных случаях исключает необходимость его удаления. Грыжевое отверстие в кости закрывают лоскутом из консервированной твердой оболочки либо лоскутом из оболочки, отсепарованной рядом с грыжевыми воротами, либо мышечным лоскутом. Вместо швов удобно использовать медицинский клей. Твердую оболочку зашивают наглухо. Костный лоскут укладывают на место и фиксируют швами. Мягкие ткани зашивают в один слой.

Второй этап хирургического лечения направлен на удаление грыжевого мешка и максимально возможное устранение косметического дефекта лица. Его должен производить хирург-косметолог, владеющий методами пластической хирургии.

При грыжах небольших размеров, если отсутствует деформация костей носа и грыжевое отверстие в кости не превышает 1—1,5 см, может применяться экстракраниальный метод операции. У основания грыжевого мешка двумя овальными разрезами иссекают кожу. Шейку грыжевого мешка осторожно выделяют из окружающих тканей и в области костного дефекта распатором отделяют от его краев. В костном дефекте шейку прошивают и перевязы¬вают, после чего гры¬жевой мешок отсекают, а его культю погружают в полость че¬репа. Послойно зашивают рану.

Хирургическое лечение при задних мозговых грыжах

Окаймляющим разрезом иссекают кожу у основания грыжевого мешка. Шейку грыжевого мешка осторожно выделяют из окружающей подкожной клетчатки. При узкой шейке ее прошивают лигатурой и перевязывают, после чего грыжевой мешок отсекают, культю по¬гружают в полость черепа. Если шейка грыжевого мешка широкая, сначала отсекают грыжевой мешок, а затем культю шейки герметически ушивают непрерывным швом. При диаметре дефекта кости, превышающем 2 см, производят пластику консервированной костью, органическим стеклом или быстротвердеющей массой. Над трансплантатом послойно зашивают мягкие ткани.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ лечение МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ГРЫЖ – Тель-Хашомер – Израиль

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР имени РАБИНА – Израиль

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ на ЛЕЧЕНИЕ

- Паркинсонизм – болезнь Паркинсона

- Гидроцефалия мозга – головная водянка

- Краниосиностоз – преждевременное сращение костей черепа

- Ишемический инсульт – нарушения мозгового кровообращения

- Внутримозговое кровоизлияние

- Субарахноидальное кровоизлияние

- Опухоли цнс – опухоли головного мозга

- Метастатические опухоли мозга

- Эпилепсия

- Компрессионно-ишемическая невропатия

- Карпальный туннельный синдром

- Грыжи межпозвоночных дисков

- Воспаление затылочного нерва

- Воспаление тройничного нерва

- Спастичность – повышенный мышечный тонус

- Spina bifida – расщепленный позвоночник

- Спинномозговые опухоли – заболевания спинного мозга

- Опухоли нервов – нейрофиброма

- Ушиб головного мозга – повреждения мозга

- Повреждения спинного мозга

- Поражение конского хвоста

- Аневризма – аневризма головного мозга

- Опухоли периферических нервов

- Черепно-мозговые грыжи

- Мозг – анатомия головного мозга

- Гистологическая классификация опухолей

- Факторы риска опухоли мозга

- Очаговые симптомы при опухоли мозга

- Неспецифические симптомы опухоли мозга

- Оценка неврологического статуса

- Методы диагностики опухолей мозга

- Первичные и метастатические опухоли мозга

- Радикальные методы лечения опухолей мозга

- Препараты симптоматической терапии опухоли мозга

- Облучение – виды лучевой терапии опухоли мозга

- Радиохирургия – метод гамма-ножа

- Пути введения химиопрепаратов при опухоли мозга

- Оперативное лечение опухолей мозга

- Опухоли мозга – новые методы лечения

- Хирургическое лечение позвоночника в Израиле

- Эндоскопическая хирургия межпозвоночных грыж

- Стереотаксическая радиохирургия в Израиле

- Нейрохирург Илья Пекарский – Израиль

- Эпилепсия у детей – диагностика и лечение в Израиле

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ на ЛЕЧЕНИЕ

Источник

Черепно-мозговые грыжи представляют собой врождённый порок развития черепа и головного мозга, при котором через образовавшееся вследствие нарушения эмбриогенеза отверстие в костях черепа происходит выпячивание соответствующих отделов головного мозга и его оболочек.

Локализуются черепно-мозговые грыжи, как правило, по средней линии, чаще в области корня носа, реже в затылочной области, изредка на основании черепа, в связи с чем различают:

• передние грыжи;

• задние грыжи;

• базальные грыжи.

При передней локализации черепно-мозговых грыж костный дефект обычно располагается в области продырявленной пластинки и представляет собой внутреннее отверстие костного грыжевого канала. Наружное отверстие этого канала располагается на месте соединения лобных костей и костей носа либо у внутреннего утла глаза.

Внутреннее отверстие всегда одно, а наружных отверстий может быть несколько.

При задних черепно-мозговых грыжах дефект кости может располагаться выше или ниже затылочного бугра, а содержимым грыжевого мешка обычно оказывается затылочная доля мозга, реже — мозжечок.

При базальных грыжах костный дефект локализуется в области дна передней или средней черепных ямок, а грыжевой мешок выпячивается в полость носа или носоглотки.

Если через дефект в костях черепа и твёрдой мозговой оболочки выпячиваются мягкие мозговые оболочки, образуя подкожный мешок, заполненный ликвором, то такую грыжу называют менингоцеле. Твёрдая мозговая оболочка при этом оказывается сращённой с краями костного дефекта.

Если в грыжевой мешок, помимо оболочек, выпячивается изменённое мозговое вещество, то грыжа называется энцефалоцеле. Если грыжевое содержимое, помимо этого, включает часть расширенного желудочка мозга, то грыжу классифицируют как энцефалоцистоцеле (см. главу 5).

При передних мозговых грыжах применяют экстракраниальный и интракраниальный методы операции и их сочетание.

При небольших грыжах с дефектом кости не более 1—2 см, особенно в случае отграничения грыжевого мешка от ликворных пространств мозга, применяют экстрадуральный метод удаления грыжи.

ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕДНИХ

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ

ГРЫЖАХ

Экстракраниальный способ

Техника. Чаще применяют вертикальный линейный разрез через середину грыжевого выпячивания. Кожу отделяют от грыжевого мешка вплоть до наружного отверстия грыжевого канала (рис. 6-34а). Шейку грыжевого мешка осторожно отделяют от краёв костного дефекта и прошивают прочной лигатурой, завязываемой с обеих сторон (рис. 6-34б).

Грыжевой мешок отсекают и культю погружают в костное отверстие. Небольшой костный дефект специально не закрывают, а лишь послойно ушивают над ним мягкие тка-

ни. При диаметре наружного отверстия грыжевого канала более 1 см его целесообразно закрыть костной пластинкой (^способ А. Л. Поленова) или штифтом из алломатериала. Мягкие ткани над трансплантатом ушивают послойно.

Интракраниальный способ

Показания. Значительные дефекты кости (в диаметре не менее 2 см), через которые грыжи сообщаются с внутричерепным пространством.

Техника. Проводят послойный разрез по границе волосистой части лба и височных областей. Кожно-апоневротический лоскут отворачивают в сторону носа (рис. 6-35).

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРАНИОСТЕНОЗА ПО АРЕНДТУ— КОЗЫРЕВУ

Краниостеноз — преждевременное зараще-ние одного или нескольких черепных швов, нарушающее рост мозгового отдела черепа, что сопровождается его деформацией (ска-фоцефалия, «башенный» череп, оксицефа-лия). Частота краниостеноза составляет 1 на 1000 новорождённых. Все применяемые методы хирургического лечения краниостеноза сводятся к увеличению объёма черепной коробки. Учитывая, что наибольшего развития мозг достигает в первые 3 года жизни, оперативное вмешательство наиболее целесообразно проводить в данный промежуток времени.

Показание. Краниостеноз в стадии декомпенсации с выраженным гипертензионным синдромом и нарушением зрительных функций.

Техника. Подковообразный разрез кожи и апоневроза начинают в области середины лобного бугра (на границе волосистой части), ведут по средней линии до ламбды и продолжают дугообразно вниз (параллельно ламбдовидному шву) в направлении к заднему краю верхней трети ушной раковины, не доходя до него на 2 см (рис. 6-36, 1).

Кожно-апоневротический лоскут отслаивают и отворачивают в сторону ушной раковины. Так же рассекают надкостницу, отступя от

Рис. 6-34. Операция при врождённой носолобной мозговой грыже (экстракраниальный способ),а – кожные покровы отделены от грыжевого мешка до наружного отверстия грыжевого канала, б – шейка грыжевого мешка выделена и перевязана. (Из: Оперативная хирургия детского возраста. / Под ред. Е.М. Маргарина. —П., 1967.)

Рис. 6-35. Операция при врождённой носолобной мозговой грыже (интракраниальный способ),а — линия рассечения надкостницы и места фрезевых отверстий, б — образование двух костных лоскутов, в — приподнимание лобных долей (экст-радурально) и выделение шейки грыжевого мешка, г — пластика костного дефекта черепа алломатериалом, д — костные лоскуты уложены на место. (Из: Оперативная хирургия детского возраста / Под ред. Е.М. Маргарина. — Л. Медицина, 1967.)

Рис. 6-36. Операция устранения краниостеноза. Двусторонняя лоскутная краниотомия.Объяснение в тексте. (Из: Оперативная хирургия детского возраста / Под. ред. Е.М. Маргарина.— П., 1967.)

кожного разреза на 1 см. Второй разрез надкостницы проводят параллельно первому на расстоянии 2,5 см от него. Полосу надкостницы между двумя разрезами удаляют (рис. 6-36, 2). Дополнительными разрезами через теменной бугор надкостничный лоскут разделяют на две части, при этом также удаляют полоску надкостницы. По линии удалённой надкостницы накладывают фрезевые отверстия, отступя от срединной линии на 1 см, чтобы над верхним продольным синусом остался костный мостик. Твёрдая мозговая оболочка всегда напряжена и выбухает в фрезевое отверстие. Производят люмбальную пункцию и медленно выводят необходимое количество ликвора, после чего с помощью кусачек фрезевые отверстия соединяют краниотомической бороздой шириной в 1,5 см (рис. 6-36, 3). Образуют два костных лоскута, фиксированных костными мостиками, расположенными в области основания (рис. 6-36, 4). Для задержки регенерации кости соскабливают наружный слой твёрдой мозговой оболочки острой ложечкой по ходу краниотомических борозд. Гемостаз, рану послойно зашивают. Через 3 нед подобную операцию производят с противоположной стороны.

Дата добавления: 2015-01-18 | Просмотры: 2158 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

Источник

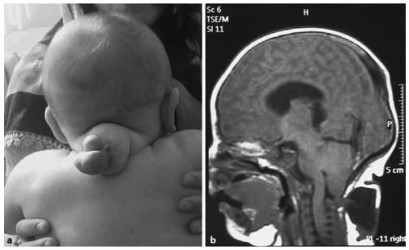

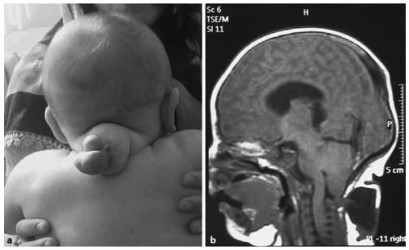

Энцефалоцеле– черепно-мозговая грыжа, довольно редкий порок развития (встречается у 1 из 4000-8000 новорожденных), при котором через дефекты в костях черепа пролабируют (выпячиваются) оболочки мозга, а иногда и его вещество.

Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходит закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку.

Энцефалоцеле часто сочетается с микроцефалией, гидроцефалией, spina bifida, а также входит в состав синдрома Меккеля.

Синдром Меккеля – заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, которое включает симптомы: затылочное энцефалоцеле, поликистоз почек и постаксиальная полидактилия (дополнительный шестой палец за мизинцем).

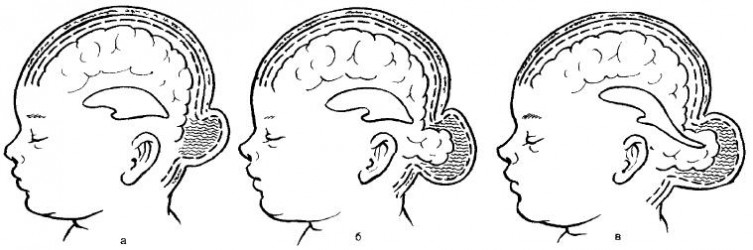

По анатомическому строению черепно-мозговые грыжи подразделяют на:

1. Менингоцеле — форма, при которой содержимым грыжевого мешка являются только оболочки мозга (мягкая и паутинная) и мозговая жидкость. Твердая мозговая оболочка и мозговое вещество остаются интактными.

2. Энцефалоцеле (энцефаломенингоцеле)— истинная черепно-мозговая грыжа. Содержимым грыжевого мешка являются мозговые оболочки и измененная мозговая ткань.

3. Энцефалоцистоцеле — наиболее тяжелая форма, когда содержимым грыжевого мешка является мозговое вещество с частью расширенного желудочка мозга.

Формы мозговых грыж: а – менингоцеле; б – энцефалоцеле; в – энцефалоцистоцеле

По локализации энцефалоцеле подразделяются (Суванвел и Суванвел- Гринберг) на:

I. Затылочное: часто включает сосудистые структуры.

II. Свода черепа:

а) межлобное,

б) переднего родничка,

в) межтеменное,

г) височное,

д) заднего родничка.

III. Лобно-этмоидальное (синципитальное):

а) носо-лобное: наружный дефект в области назиона,

б) носо-решетчатое: дефект находится между носовой костью и носовым хрящом,

в) носо-орбитальное: дефект в передне-нижней части медиальной стенки орбиты.

IV. Базальное:

а) трансэтмоидальное: выпячивание в носовую полость через дефект продырявленной пластинки,

б) сфено-этмоидальное: выпячивание в задней части носовой полости,

в) транссфеноидальное: выпячивание в основную пазуху или носоглотку через сохраненный кранио-фарингеальный канал (слепое отверстие),

г) фронто-сфеноидальное или сфено-орбитальное: выпячивание в орбиту через верхнюю орбитальную щель.

Факторы, которые влияют на неправильную закладку нервной трубки во время беременности:

• Внутренние (генетическая предрасположенность).

• Внешние: употребление наркотиков, алкоголя, курение, инфекционные болезни во время беременности (токсоплазмоз, краснуха).

Симптомы черепно-мозговых грыж:

• Видимое мягкое выпячивание на голове, лице, в носу.

• Затруднение носового дыхания: ребенок при этом дышит преимущественно ртом.

• Асимметрия глазниц.

• Широкая переносица.

• Истечение прозрачной жидкости (ликвор — цереброспинальная жидкость) из носа.

При обнаружении у ребёнка указанных выше симтомов следует обратиться к специалистам:

1. Нейрохирургу – определяет показания к оперативному вмешательству и его сроки.

2. ЛОР – определяет объёмное образование носовой полости в случае базальных грыж, признаки ликвореи.

3. Невропатологу – оценивает наличие неврологической симптоматики, задержку темпов развития ребёнка.

4. Офтальмологу – оценивает воздействие грыжи на зрительные пути, признаки внутричерепной гипертензии по результатам осмотра глазного дна.

5. Педиатру – оценивает наличие других аномалий развития органов и систем, соматическую патологию.

6. Генетику – выявляет наличие генетического характера заболевания, вероятности аномалий других органов и систем и прогноз повторения схожей патологии у следующего ребёнка

Пренатальная диагностика черепно-мозговых грыж

Диагноз можно поставить еще во время беременности. В случае большой опухоли возможно выявление патологии на УЗИ уже в начале беременности, также можно сделать необходимые выводы по изменениям анализов крови (в случае энцефалоцеле повышается концентрация белка АФП — альфафетопротеина), а также по анализу околоплодных вод.

Дифференциальная диагностика черепно-мозговых грыж

Передние черепно-мозговые грыжи дифференцируют с дермоидными кистами, которые иногда располагаются у внутреннего угла глаза. Иногда черепно-мозговую грыжу принимают за липому, гемангиому и лимфангиому. Если имеет место внутриносовая мозговая грыжа, то ее путают с полипом носа.

Инструментальные методы обследования:

• Спиральная компьютерная томография (Sp-КТ).

• Магнитно-резонансная томография.

• Эндоскопическое исследование полости носа.

Лечение черепно-мозговых грыж

Оперативное вмешательство обычно предпринимают в возрасте 1-3 лет. При быстро увеличивающихся грыжах и угрозе прорыва оболочек операция производится в любом возрасте, в том числе и у новорожденных.

Существует множество вариантов оперативного вмешательства при этой патологии, каждая из которых применяется в зависимости от характера черепно-мозговой грыжи.

Общий принцип – это иссечение грыжевого мешка и пластика грыжевых ворот – закрытие дефекта черепа во избежание рецидива грыжи.

Среди предложенных многочисленных способов оперативного лечения черепно-мозговой грыжи выделяют два основных: экстра– и интракраниальный.

Экстракраниальный способ заключается в удалении грыжевого мешка и закрытии дефекта кости без вскрытия полости черепа. Его применяют при отшнуровавшихся грыжах и небольших дефектах кости у детей в возрасте до 1 года.

Для закрытия дефекта используют аутотрансплантат из большеберцовой кости, хрящевые пластинки черепа плода, расщепленное ребро, консервированную костную ткань и др. У новорожденных пластика дефекта возможна за счет мягких тканей.

Интракраниальный способ — закрытие внутреннего отверстия костного дефекта с подходом к нему из полости черепа — применяют у детей старше года. Операцию производят в два этапа. Первый этап — интракраниальная пластика дефекта костей черепа, второй этап — удаление грыжевого мешка и пластика носа (выполняют через 3—6 мес).

После операции ребёнок в течение суток переводится в общее отделение, где пребывает с родителями. Спустя неделю его выписывают домой.

Период наблюдения после операции

В обязательном порядке ребёнок наблюдается оперирующим хирургом и ЛОР-хирургом в течение нескольких лет после операции. Срок наблюдения зависит от формы энцефалоцеле и возраста пациента, в котором он был прооперирован.

Первое обследование после операции, как правило, проводится через 3-6 месяцев. Перед консультацией необходимо провести Sp-КТ и МРТ – исследование.

Ранняя диагностика и своевременное лечение – ключи к успеху в коррекции аномалий лица. Если удается вовремя скорригировать костный дефект, то в дальнейшем кости ребенка начинают расти нормально.

Источник