Грыжевой мешок бедренной грыжи с латерального стороны граничит с

- 1. с водянкой яичка

- 2. с паховым лимфаденитом

- 3. с варикозным расширением вен семенного канатика

- 4. с водянкой семенного канатика

- 5. со всеми перечисленными заболеваниями

- 1. с липомой

- 2. с холодным натечником

- 3. с ущемленной паховой грыжей

- 4. с острым тромбофлебитом варикозного узла в области наружного

отверстия бедренного канала - 5. со всем перечисленным

- 1. к трансиллюминации и пальпации

- 2. к пункции

- 3. к перкуссии

- 4. к аускультации

- 5. к пальцевому исследованию прямой кишки

- 1. у мужчин пожилого возраста

- 2. у многорожавших женщин

- 3. у женщин нерожавших

- 4. у юношей

- 5. у детей

- 1. впереди круглой связки

- 2. медиальнее бедренных сосудов

- 3. латеральнее бедренных сосудов

- 4. позади бедренных сосудов

- 5. медиальнее купферовской связки

- 1. Рихтерской

- 2. косой паховой

- 3. скользящей

- 4. прямой паховой

- 5. ни в одной из перечисленных

- 1. по Мейо

- 2. по Лекснеру

- 3. по Сапежко

- 4. по Кину

- 5. по Терье – Черни

- 1. по Бассини

- 2. по Мартынову

- 3. по Руджи

- 4. по Жирару – Спасокукоцкому

- 5. по Ру

- 1. затрудненного дыхания

- 2. рвоты

- 3. цианоза

- 4. анемии

- 5. заполненных газом петель кишечника в грудной клетке,

выявленных при рентгенологическом исследовании

- 1. дисфагические явления

- 2. нарушение ритма сердца

- 3. псевдостенокардиальные явления

- 4. ни одно из перечисленных явлений

- 5. все перечисленные

- 1. повреждения сосудов

- 2. ранение нервов брюшной стенки

- 3. пересечение семявыводящего протока

- 4. ранение кишки и мочевого пузыря

- 5. все перечисленные

- 1. наличия болей в надлобковой области

- 2. наличия грыжевого выпячивания в паховой области

- 3. учащенного мочеиспускания и прерывность его, резей в

мочеиспускательном канале - 4. позывов на мочеиспускание при пальпации грыжевого образования

- 5. наличия положительного симптома Мейо-Робсона

- 1. тонкой кишки и меккелева дивертикула

- 2. сигмовидной кишки и сальника

- 3. слепой кишки и червеобразного отростка

- 4. маточной трубы и яичника

- 5. желчного пузыря и желудка

- 1. со слизистого слоя

- 2. с подслизистого слоя

- 3. с мышечного слоя

- 4. с субсерозного слоя

- 5. с серозного слоя

- 1. бедренные

- 2. косые паховые

- 3. пупочные

- 4. грыжи белой линии живота

- 5. прямые паховые

- 1. внезапно возникшие резкие боли в области грыжевого

образования - 2. увеличение в размерах, резкое напряжение и болезненность грыжевого

выпячивания - 3. невправимость грыжи

- 4. отрицательный симптом кашлевого толчка

- 5. все перечисленное

- 1. с бедренной артерией

- 2. с бедренной веной

- 3. с куперовской связкой

- 4. с бедренным нервом

- 5. с пупартовой связкой

- 1. в приводящей петле

- 2. в отводящей петле

- 3. в приводящей и отводящей петле в равной степени

- 4. в сегменте брыжейки ущемленной кишки

- 5. во всех перечисленных отделах

- 1. выраженной лихорадки

- 2. быстрого появления желтухи

- 3. быстрого похудания

- 4. сильного кожного зуда

- 5. диспептических расстройств

- 1. обширную инфильтрацию стенки двенадцатиперстной кишки

- 2. деформацию двенадцатиперстной кишки

- 3. стеноз двенадцатиперстной кишки

- 4. стойкий парез кишечника

- 5. прорастание опухоли в головку поджелудочной железы

- 1. нарастания интоксикации

- 2. осложнения гнойным перитонитом

- 3. безуспешности консервативной терапии в течении 12-28 часов

- 4. сочетания с деструктивной формой холецистита

- 5. резкого вздутия живота

- 1. абсцесса поджелудочной железы

- 2. флегмоны забрюшинной клетчатки

- 3. ферментативного перитонита

- 4. острой сердечной недостаточности

- 5. обтурационнной кишечной непроходимости

- 1. отсасывание содержимого желудка

- 2. введение глюконата кальция

- 3. холецистостомия

- 4. спазмолитики

- 5. препараты опия

- 1. ограничения патологического процесса в брюшной полости

- 2. прекращения поступления ферментов и продуктов распада в

забрюшинное пространство - 3. прекращения поступления ферментов и продуктов распада в

брыжейку толстой и тонкой кишки - 4. улучшения кровоснабжения железы

- 5. уменьшения активности протеолитических ферментов

- 1. тормозят протеолитическую активность ферментов поджелудочной

железы - 2. блокируют аутокаталическое активирование трипсиногена в

поджелудочной железе - 3. тормозят процессы кининогенеза и фибринолиза в крови

- 4. купируют процессы кининообразования

- 5. все перечисленное

- 1. образования ложной кисты

- 2. развития хронического панкреатита

- 3. появления сахарного диабета

- 4. развития кистозного фиброза железы

- 5. возникновения инсуломы

- 1. стихания болей

- 2. исчезновения симптомов панкреатогенной токсемии

- 3. повышения активности калликреин-кининовой системы крови

- 4. снижения лейкоцитоза

- 5. уменьшения степени лимфоцитопении

- 1. беременность

- 2. хронический холецистит

- 3. алкоголизм

- 4. травма живота

- 5. применение кортикостероидов

- 1. 16 единиц

- 2. 32 единицы

- 3. 64 единицы

- 4. 128 единиц

- 5. 256 единиц

- 1. абсцесса поджелудочной железы или сальниковой сумки

- 2. абсцессов забрюшинных клетчаточных пространств и брюшной

полости - 3. флегмоны забрюшинной клетчатки, большого сальника и

средостения - 4. перитонита

- 5. септического эндокардита

- 1. купирования болевого синдрома

- 2. снятия спазмы сфинктера Одди

- 3. ускорения секвестрации ткани поджелудочной железы

- 4. уменьшения секреторной активности и отека поджелудочной

железы - 5. инактивизации протеаз в крови и детоксикацию

- 1. операционная травма

- 2. холелитиаз

- 3. пенетрирующая пептическая язва

- 4. алкоголь

- 5. все перечисленные факторы

- 1. травма живота

- 2. применение кортикостероидов

- 3. алкоголизм

- 4. хронический холецистит

- 5. цирроз печени

- 1. попадания в кровь и лимфу токсогенных полипептидов

- 2. попадания в кровь и лимфу токсогенных липидов

- 3. попадания в кровь и лимфу панкреатических ферментов и биогенных

аминов - 4. активирования калликреин-кининовой системы и системы

ферментативного фибринолиза крови - 5. наличия высокого лейкоцитоза и лимфоцитопении

- 1. эвентрация

- 2. образование кишечных свищей

- 3. тромбоэмболия легочной артерии

- 4. формирование гнойников брюшной полости

- 5. пневмония

- 1. хирургическое вмешательство

- 2. дезинтоксикационная терапия

- 3. рациональная антибиотикотерапия

- 4. борьба с парезом кишечника

- 5. устранение причин, приводящих к нарушению внешнего

дыхания

- 1. появления резкой боли

- 2. напряжения мышц передней брюшной стенки

- 3. брадикардии

- 4. Френикус-симптома

- 5. симптома Мейо – Робсона

- 1. массы тела больного

- 2. характера микрофлоры

- 3. степени выраженности интоксикации

- 4. гиповолемии

- 5. степени нарушения белкового, электролитного обмена и кислотно-

щелочного равновесия

- 1. стафилококка

- 2. протея

- 3. кишечной палочки

- 4. смешанной флоры

- 5. анаэробной флоры

- 1. врожденных аномалий и вариабельности топографии

протоков - 2. воспалительно-инфильтративных изменений в области

печеночно-двенадцатиперстной связки - 3. технических и тактических ошибок хирургов

- 4. исследования протоков зондами, бужами, ложками и другими

инструментами - 5. пальпаторного исследования протоков у больного с

ущемленным в области папиллы камнем

- 1. ограниченного или разлитого желчного перитонита

- 2. образования подпеченочных гнойников

- 3. развития наружного желчного свища

- 4. тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии

- 5. развития поддиафрагмального абсцесса

- 1. ушив место повреждения протока отдельными швами атравматической

иглой - 2. сшив проток на T-образном дренаже

- 3. сшив проток на Г-образном дренаже

- 4. наложив билиодигистивный анастомоз

- 5. любым из перечисленных

- 1. лихорадка, проявляющаяся нередко высокой температурой

гектического типа - 2. потрясающие ознобы

- 3. повышение потливости, жажда, сухость во рту

- 4. увеличение селезенки

- 5. все перечисленное

- 1. холангита

- 2. обтурационной желтухи

- 3. рубцовых изменений протока

- 4. пролежней стенки протока

- 5. рака желчного пузыря

- 1. сделать дуоденотомию, извлечь камень и ушить кишку

- 2. наложить холедоходуоденоанастомоз

- 3. после дуоденотомии и извлечения камня дренировать холедох через

культю пузырного протока - 4. вскрыть холедок и попытаться удалить камень; при неудаче

произвести дуоденотомию, удалить конкремент, наложить швы на рану

двенадцатиперстной кишки и дренировать общий желчный проток - 5. наложить холедохоэнтероанастомоз

- 1. диетическое

- 2. медикаментозное

- 3. хирургическое

- 4. санаторно-курортное

- 5. лечение минеральными водами

- 1. камнем пузырного протока

- 2. камнями в желчном пузыре с окклюзией пузырного протока

- 3. вклиненным камнем большого дуоденального соска

- 4. вентильным камнем холедоха

- 5. опухолью внепеченочных желчных протоков

- 1. опухоли гепатопанкреатидуоденальной области

- 2. стеноз большого дуоденального сосочка

- 3. холедохолитиаз, как осложнение желчно-каменной болезни и

холецистита - 4. дуоденальная гипертензия

- 5. глистная инвазия

- 1. с прободной язвой желудка

- 2. с пенетрирующей язвой двенадцатиперстной кишки

- 3. с правосторонней базальной пневмонией

- 4. с острым аппендицитом при атипичном расположении червеобразного

отростка - 5. со всем перечисленным

- 1. абсцесс печени

- 2. внутрипеченочный сосудистый блок

- 3. билиарный цирроз печени

- 4. непроходимость желчных путей при механической желтухе

- 5. хронический гепатит

Источник

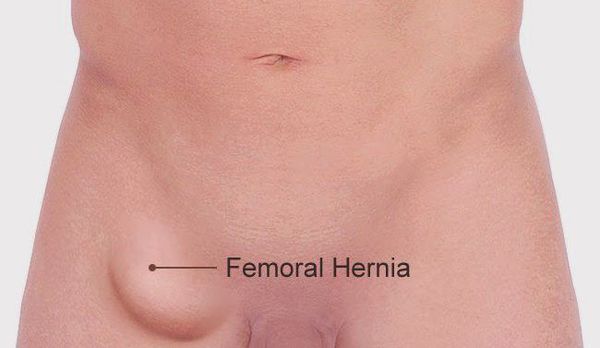

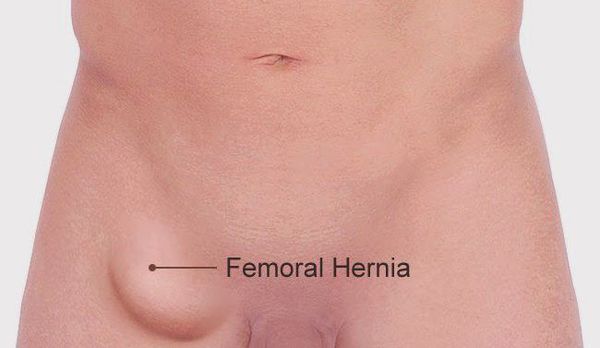

Бедренная грыжа – это опухолевидное выпячивание, образующееся при выходе петель кишечника и сальника за пределы брюшной полости через бедренное кольцо. Проявляется наличием мешковидного выпячивания в области бедренного треугольника в вертикальном положении тела, болью. При ущемлении грыжи возможно развитие кишечной непроходимости. Бедренная грыжа распознается в ходе осмотра хирурга и проведения дополнительной диагностики – УЗИ грыжевого выпячивания, ирригоскопии, герниографии, УЗИ малого таза и мочевого пузыря. При выявлении дефекта производится операция грыжесечения (герниопластики).

Общие сведения

В современной герниологии бедренные грыжи встречается в 5-8% случаев от общего числа грыж живота. Бедренная грыжа чаще развивается у женщин (соотношение с мужчинами 4:l) ввиду анатомических особенностей строения таза и у детей первого года жизни вследствие физиологической слабости соединительной ткани брюшной стенки. Бедренная грыжа образуется в результате выхода органов брюшной полости (большого сальника, петель кишечника) за пределы брюшной стенки через патологический бедренный канал. Бедренные грыжи имеют коварное течение и довольно часто ущемляются.

Бедренная грыжа

Причины

Анатомо-физиологическими предпосылками образования бедренной грыжи являются факторы, приводящие к ослаблению брюшной стенки: быстрая потеря веса, травмы брюшной стенки, многочисленные беременности, наследственная слабость брюшной стенки у детей до года, постоперационные рубцы, нарушение иннервации брюшной стенки, вывихи бедра (в т. ч. врожденные).

К непосредственным производящим факторам относят ситуации, связанные с повышением внутрибрюшного давления: физическое усилие, затрудненное мочеиспускание, упорный кашель, запоры, затяжные роды и т. д. Эти факторы могут воздействовать как однократно (например, подъем тяжести), так и длительно (длительный кашель при коклюше, хроническом бронхите).

Патанатомия

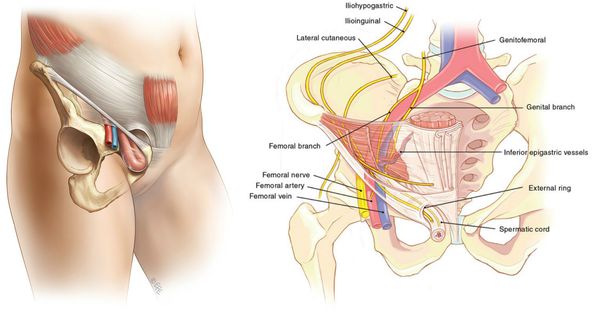

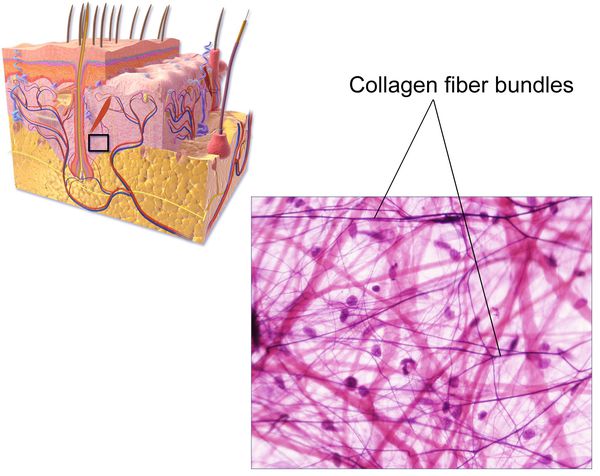

Компоненты бедренной грыжи представлены грыжевыми воротами, грыжевым мешком и грыжевым содержимым. Воротами бедренной грыжи служит бедренный канал – патологический ход в мышечно-фасциальном пространстве бедренного треугольника. Бедренный канал имеет внутреннее отверстие (бедренное кольцо), наружное отверстие (овальную ямку) и стенки, образованные паховой связкой, широкой фасцией бедра, стенкой бедренной вены. Бедренный канал длиной 2-3 см идет в вертикальном направлении.

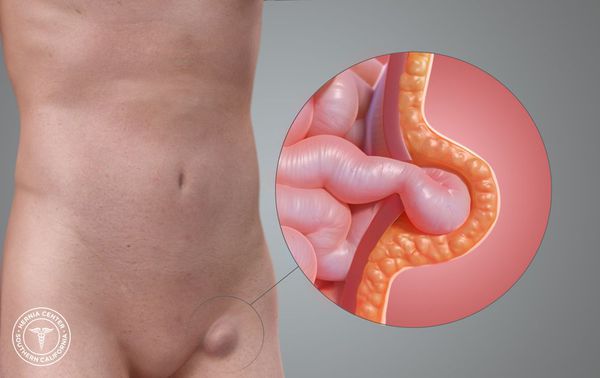

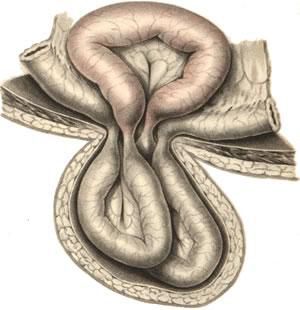

Грыжевой мешок бедренной грыжи образован предбрюшинной клетчаткой, поперечной фасцией, клетчаткой сосудистой лакуны, решетчатой фасцией. Грыжевым содержимым мешка при бедренной грыже обычно служат большой сальник и петли тонкой кишки, реже – толстая кишка (аппендикс и слепая кишка – справа, сигмовидная – слева), мочевой пузырь, яичник с маточной трубой – у женщин, яичко – у мужчин.

Классификация

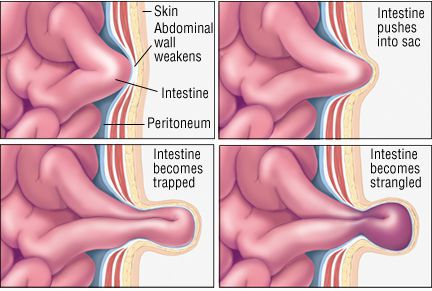

По локализации бедренные грыжи могут быть двусторонними и односторонними. В соответствии с клиникой бедренные грыжи делятся на вправимые, невправимые и ущемленные. При вправимых дефектах содержимое грыжевого мешка легко возвращается в брюшную полость. Невправимые бедренные грыжи могут быть вправлены только частично или совсем не поддаются вправлению в брюшную полость. Ущемленные бедренные грыжи характеризуются внезапно возникшим сдавлением элементов грыжевого содержимого грыжевыми воротами. При ущемлении бедренной грыжи могут развиться опасные состояния: острая кишечная непроходимость, некроз или гангрена кишки, перитонит.

В зависимости от места формирования бедренного канала различают грыжу сосудистой лакуны (латеральную, внутривлагалищную, тотальную) и грыжу мышечной лакуны (грыжу Гассельбаха). В процессе формирования бедренной грыжи выделяют три стадии: начальную, неполную и полную.

В начальной стадии грыжевой мешок расположен за пределами внутреннего бедренного кольца. На этой стадии бедренная грыжа трудно различима клинически, однако может сопровождаться пристеночным (рихтеровским) ущемлением. При неполной (канальной) стадии грыжевое выпячивание находится внутри бедренного канала, в границах поверхностной фасции. Полная стадия характеризуется выходом грыжи из бедренного канала в подкожную клетчатку бедра, иногда – в половую губу у женщин или мошонку у мужчин. Обычно бедренная грыжа диагностируется уже в полной стадии.

Симптомы бедренной грыжи

В начальной и неполной стадии патология проявляется дискомфортом в паховой области или нижних отделах живота, которые усиливаются при ходьбе, беге и другой физической активности. Иногда в этих стадиях бедренная грыжа протекает бессимптомно и впервые проявляется только в связи с пристеночным ущемлением.

Полная бедренная грыжа характеризуется появлением видимого грыжевого выпячивания в пахово-бедренной складке. Грыжевое выпячивание, как правило, имеет небольшие размеры, гладкую поверхность, полусферическую форму; располагается под паховой складкой. Грыжевое выпячивание появляется в положении стоя или при натуживании; после вправления исчезает, что сопровождается характерным урчанием.

При наличии в грыжевом мешке петель кишечника во время перкуссии определяется тимпанит. Важным дифференциально-диагностическим критерием вправимой бедренной грыжи служит положительный симптом кашлевого толчка. В редких случаях при бедренной грыже может возникать отек нижней конечности на соответствующей стороне, обусловленный сдавлением бедренной вены, ощущение «ползания мурашек» и онемения. При попадании в грыжевой мешок мочевого пузыря развиваются дизурические расстройства.

Осложнения

К осложнениям бедренной грыжи относят ее воспаление и ущемление, копростаз. Воспаление бедренной грыжи может протекать по серозному и гнойному типу. Обычно сначала воспаляется грыжевое содержимое (аппендикс, кишка, придатки матки и т. д.), реже воспаление переходит на грыжевой мешок с кожных покровов. Воспаленная бедренная грыжа становится отечной, возникает гиперемия кожи, усиливаются боли, повышается температура тела. В отдельных случаях развивается перитонит.

При ущемленной бедренной грыже развивается острое нарушение кровоснабжения и иннервации органов, составляющих грыжевое содержимое. При этом грыжа увеличивается в размерах, становится невправляемой, плотной, резко болезненной при пальпации. Возникают сильные боли в области ущемления или во всем животе, развивается задержка стула и газов. Длительное ущемление бедренной грыжи может привести к некрозу органов и развитию кишечной непроходимости. В этом случае появляется икота, тошнота, повторная рвота, схваткообразные боли.

Диагностика

Отсутствие ярких проявлений на начальных стадиях бедренной грыжи затрудняет раннюю диагностику бедренной грыжи. При распознавании заболевания абдоминальный хирург учитывает типичную симптоматику (наличие сферического выпячивания в области бедренного треугольника в вертикальном положении и вправимость в положении лежа, симптом кашлевого толчка и др.), аускультативные данные (выслушивание перистальтических шумов), перкуторное определение тимпанита и др. В ходе пальпации грыжевого мешка можно определить характер его содержимого, уточнить размеры грыжевого канала и вправляемость бедренной грыжи.

Бедренную грыжу в процессе диагностики дифференцируют от паховой грыжи, липомы, лимфаденита, натечного абсцесса, варикозно расширенных вен, тромбофлебита, аневризмы бедренной артерии, метастазов злокачественных новообразований. Для определения содержимого грыжевого мешка проводится ультразвуковое сканирование грыжевого выпячивания, ирригоскопия, УЗИ мочевого пузыря и малого таза.

Лечение бедренной грыжи

Консервативные подходы к лечению патологии отсутствуют; при выявлении заболевания показано хирургическое вмешательство – грыжесечение с пластикой дефекта (герниопластика). В хирургии разработано множество способов и модификаций оперативных вмешательств, которые в зависимости от используемого доступа делятся на паховые (способ Руджи, Парлавеччио) и бедренные (способ Бассини, Локвуда, Герцена и др.), а по способу закрытия грыжевых ворот могут быть простыми и пластическими.

Герниопластика бедренной грыжи предполагает вскрытие грыжевого мешка, осмотр его содержимого, при необходимости – резекцию измененного сальника, вправление грыжевого содержимого в брюшную полость, перевязку и иссечение грыжевого мешка и пластику грыжевого канала. Операция может производиться с использованием собственных тканей пациента или синтетических материалов (полимерных сеток). При ущемленной бедренной грыже может потребоваться выполнение срединной лапаротомии с резекцией нежизнеспособного участка кишечника.

Прогноз и профилактика

В большинстве случаев при неущемленной бедренной грыже прогноз хороший. Наибольшее количество рецидивов отмечается при бедренных способах грыжесечения. При отсутствии лечения может сформироваться невправимая бедренная грыжа, в 82—88% случаев возникает ущемление. Профилактика развития бедренной грыжи состоит в укреплении мышц передней брюшной стенки, ограничении физических нагрузок, ношении бандажа в течение беременности, правильном питании, устранении надсадного кашля. Предотвратить жизнеугрожающие осложнения позволяет как можно более раннее радикальное лечение бедренной грыжи.

Источник

Дата публикации 30 августа 2018Обновлено 19 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Бедренная грыжа — это припухлость в области бедра, расположенная непосредственно под паховой складкой, которая образуется вследствие выхода некоторых внутренних органов из полости живота на бедро.[1] Анатомически в этой зоне нет канала. Он образуется только при появлении грыжевого выпячивания.[2]

Слабое место — это зона, расположенная под паховой связкой, где из таза на бедро проходят основные сосудистые стволы, а также бедренный нерв (n. femoralis) и подвздошно-поясничная мышца (musculus iliopsoas).[3]

Анатомическая щель между пупартовой (паховой) связкой и костями таза посредством подвздошно-гребешковой связки делится на две области: мышечную и сосудистую лакуны. Так как мышечная лакуна ограничена прочным фасциальным листком, образование выпячиваний в этой анатомической области является большой редкостью.[4]

Большинство грыж на бедре формируется в зоне сосудистой лакуны, когда из живота, параллельно основным сосудистым стволам нижней конечности, выходит прядь сальника, участок кишки (тонкой или толстой). У женщин в грыжу может попадать мочевой пузырь, яичник, маточная труба, у мужчин иногда вовлекаются яички.[5]

К возникновению грыжи предрасполагают факторы, которые приводят к ослаблению мышечно-связочного каркаса передней брюшной стенки:

- проявление соединительнотканной дисплазии по причине врождённого снижения прочности связочного аппарата;

- ослабление брюшной стенки в результате избыточной массы тела, а также вследствие стремительного похудения, многократных беременностей, перенесённых операций, травм брюшной стенки, в том числе и нарушающих её иннервацию;

- атрофические изменения брюшной стенки при длительном снижении двигательной активности и некоторых неврологических заболеваниях;

- ослабление связочного аппарата брюшной стенки по причине профессионального занятия спортом и тяжёлой физической работы.

Непосредственно возникновение выпячивания обычно связано с повышением внутрибрюшного давления на фоне хронических запоров или нарушения мочеиспускания, упорного кашля, систематических или однократных физических усилий, связанных с поднятием тяжестей [6].

Бедренная грыжа по статистике чаще встречается у женщин. Соотношение мужчин и женщин среди лиц с данной патологией — 1:4. Это связано с особенностями строения женского таза, который шире, чем у мужчин, поэтому расположенные под паховой связкой лакуны у них также шире. В то же время женщины имеют значительно более слабые связки в области таза, которые необходимы для успешного родоразрешения.[7]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы бедренной грыжи

Клинические проявления заболевания зависят от:

- стадии развития грыжи;

- её размера;

- характера выпадающих органов;

- вправимости выпячивания;

- наличия осложнений.[8]

В начальной стадии, когда только начинается расширение бедренного кольца и формирование канала, обычно расположенного вдоль сосудистого пучка, основным проявлением заболевания является боль. Она может носить тянущий, непостоянный характер, усиливаться при различных видах физической нагрузки, кашле, напряжении мышц передней брюшной стенки. Возможна иррадиация (распространение) боли на бедро, в промежность, яички, в таз и поясницу. У женщин часто такие боли трактуются как гинекологические и становятся причиной длительного и безуспешного лечения.[9]

При появлении характерного выпячивания на бедре диагноз не вызывает сомнения. На появление припухлости обычно обращает внимание сам пациент.

На первом этапе припухлость исчезает в горизонтальном положении или может активно вправляться в полость живота при лёгком надавливании. Характерен так называемый симптом «кашлевого толчка», который проявляется в передаче толчкообразных изменений давления на введённый в грыжевые ворота палец при кашле. Симптом свидетельствует о том, что полость грыжевого мешка свободно сообщается с брюшной полостью. Указанный симптом исчезает при ущемлении.

Ущемление — наиболее частое осложнение. Выпячивание резко становится болезненным, напряжённым, перестаёт вправляться в брюшную полость, исчезает симптом кашлевого толчка. Наличие ущемления — это показание к экстренному оперативному вмешательству, так как в случае ущемления резко нарушается кровоснабжение органов, являющихся содержимым мешка, с их последующим некрозом.[10]

Патогенез бедренной грыжи

Как и в случае грыж любой другой локализации, бедренные грыжи возникают в случае несоответствия прочности передней брюшной стенки давлению, оказываемому на неё внутренними органами. Этой теме посвящена работа В. Н. Егиева, где он вводит основные понятия теории «анатомических предпосылок».[11]

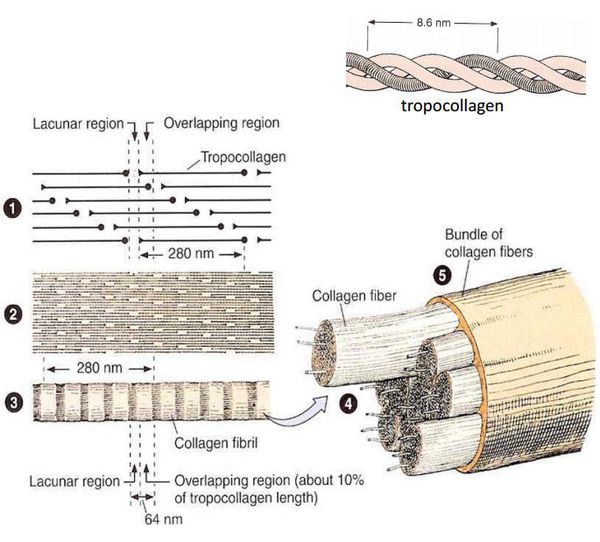

К настоящему времени известно, что ведущим фактором грыжеобразования является патология соединительной ткани в виде изменения соотношения количества зрелого (I типа) и незрелого (III типа) коллагена. Как известно, именно зрелый коллаген — основа прочности каркасных соединительнотканных элементов (связок, апоневрозов, сухожилий).

Изменения могут затрагивать процесс «созревания» коллагена, замедляя его, или усиливать процесс его распада. Это приводит к превалированию более тонкого и менее прочного коллагена III типа в соединительнотканных структурах, обеспечивающих резистентность (сопротивление) брюшной стенки, являясь ведущим предрасполагающим фактором формирования грыж.

Предрасположенность к дисплазии соединительной ткани может носить врождённый или приобретенный характер. Действие некоторых токсинов, алкоголя, курение, а также значительные нагрузки усиливают распад коллагена, смещая равновесие в сторону его незрелых форм.

Классификация и стадии развития бедренной грыжи

В основе классификации грыжевых выпячиваний в области бедра лежат различные признаки.[12]

В зависимости от локализации они бывают:

- односторонними (правосторонняя иди левосторонняя бедренная грыжа);

- двусторонними.

Анатомически, учитывая зону выхода мешка на бедро и область, где формируется канал, выделяют:

- грыжу в области сосудистой лакуны

- грыжу в области мышечной лакуны, которая получила название «Грыжа Гессельбаха» (более редкий вариант).

Согласно клинической классификации грыжи бедренного канала делятся на три группы:

- Вправимые выпячивания — содержимое грыжевого мешка легко заправляется в полость живота;

- Невправимые грыжи — невозможность полного погружения содержимого грыжевого мешка в полость живота при отсутствии признаков ущемления (выпячивание остаётся мягким, практически безболезненным);

- Ущемлённые грыжи — содержимое грыжевого мешка сдавливается воротами. Это происходит в случае стремительного повышения давления в брюшной полости, сопровождающегося кратковременным растяжением входных ворот и одновременным увеличением размера выпячивания. В последующем размер грыжевых ворот вновь уменьшается, сдавливая содержимое грыжевого мешка и нарушая его кровоснабжение. Описанная ситуация требует принятия экстренных мер.

Выделяют три стадии развития грыжи в области бедренного канала[7]:

- Начальная — грыжевой мешок формируется на уровне бедренного кольца ввиду растяжения и расхождения тканевых структур. Стадия характеризуется достаточно интенсивным болевым синдромом, при этом выпячивание визуально и пальпаторно не определяется;

- Неполная стадия — формирование канала с выходом значительного количества внутренних органов. В это время припухлость уже заметна при осмотре и определяется при пальпации, однако дальше бедренного канала выпячивание не распространяется;

- Полная стадия — последний этап формирования грыжевого выпячивания, когда оно покидает зону анатомического бедренного канала и попадает в клетчатку внутренней стороны бедра. У мужчин оно может располагаться в мошонке, у лиц женского пола — в области половой губы.

Осложнения бедренной грыжи

Самым частым и опасным осложнением является ущемление бедренной грыжи, которое возникает при внезапном сдавлении выпадающих внутренних органов в области грыжевых ворот. Это возможно при кратковременном, резком повышении внутрибрюшного давления.

Первым симптомом ущемления является возникновение интенсивной боли, при этом выпячивание не вправляется в брюшную полость, становится плотным, напряжённым.

Главная опасность ущемления — нарушение кровоснабжения вовлечённых органов с риском развития их некроза. Поэтому ущемление бедренной грыжи является показанием к экстренному оперативному вмешательству.

При отсутствии помощи в грыжевом мешке накапливается жидкость, которая инфицируется, приводя к развитию воспалительных изменений мешка и брюшной стенки. При попадании инфицированного содержимого в брюшную полость развивается перитонит.

Необходимо отметить, что некротические процессы могут возникать и в соседних участках с ущемленными кишками — так называемое ретроградное ущемление.[13] Опасность этого осложнения в том, что оно может не быть распознано при выполнении операции и представлять угрозу жизни пациента.

Вовлечение в процесс кишечника может повлечь развитие острой кишечной непроходимости, а при неущемлённой грыже возможно развитие частичной или полной кишечной непроходимости за счёт спайкообразования. Признаками нарушения пассажа по кишечнику являются запоры, периодически возникающее вздутие живота, которое сопровождается схваткообразными болями, чередование запоров и поносов, тошнота.

Возможным осложнением как ущемлённой, так и неущемлённой бедренной грыжи может быть воспаление еёстенок или содержимого [14]. Данное состояние проявляется местной (гиперемия, повышение температуры, отёк, усиление болей) и системной (лихорадка, эндотоксикоз) воспалительной реакцией.

Диагностика бедренной грыжи

Диагностика ранних форм бедренных грыж может вызвать существенные затруднения. На этой стадии единственным проявлением заболевания является болевой синдром. Причём разнообразие характеристик болей не всегда позволяют установить их причину. В дальнейшем, при появлении характерного выпячивания, диагноз становится очевидным.

С целью установки диагноза производится сбор жалоб, анамнеза, производится осмотр и физикальное обследование пациента.

Среди инструментальных методов диагностики на сегодняшний день ведущее значение имеет УЗИ.[15]Использование этого метода на современном этапе является обязательным для всех пациентов с грыжами и включено в программу предоперационного обследования.

Ультразвуковая диагностика даёт возможность:

- диагностировать начальные формы грыж;

- идентифицировать их содержимое (особенно при невправимых и гигантских грыжах);

- заподозрить наличие и вид скользящей грыжи.

Клиническая ценность УЗИ :

- высокая чувствительность и специфичность этого метода при проведении дифференциальной диагностики грыжи с другими патологическими образованиями;

- возможность оценки анатомической ситуации у конкретного больного и обоснования показаний к тому или иному методу герниопластики.

В зависимости от клинической симптоматики в качестве дополнительных мето?