Диафрагмальные грыжи клиника диагностика

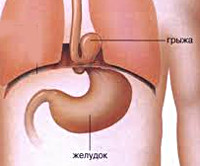

Диафрагмальная грыжа — это транспозиция брюшных органов в полость грудной клетки через отверстие в диафрагме. У некоторых пациентов протекает бессимптомно. Проявляется болью, урчанием в грудной клетке, диспепсией, дисфагией, при больших дефектах — нарушением сердечной деятельности и дыхания. Диагностируется с помощью рентгенографии грудной клетки, эзофагогастроскопии, внутрипищеводной pH-метрии. Для устранения диафрагмальных дефектов используют лапароскопическую фундопликацию, лапаротомную или торакотомную гастропексию, операции Ниссена, Белси, ушивание, пластику, аллопротезирование грыжевого отверстия.

Общие сведения

Диафрагмальные грыжи были впервые описаны французским хирургом Амбруазом Паре в 1579 году, принадлежат к категории часто встречающихся болезней пищеварительного тракта, составляют до 2% всех видов грыжевых образований. Распространенность патологии возрастает от 10% в молодом возрасте до 50% у 50-60-летних пациентов. Заболевание диагностируют у 7-10% больных, предъявляющих жалобы на боли в груди и нарушения сердечной деятельности.

Врожденные грыжевые дефекты диафрагмы являются одной из распространенных причин мертворождения, выявляются у 1 из 2 000-4 000 живорожденных младенцев, часто сочетаются с другими пороками развития, составляют до 8% всех наследственных и дизэмбриогенетических аномалий.

Диафрагмальная грыжа

Причины

Заболевание является полиэтиологическим. Во взрослом возрасте патология зачастую развивается при сочетании нескольких эндогенных или экзогенных провоцирующих факторов, врожденное грыжевое выпячивание формируется в результате генетических мутаций. Специалисты в сфере хирургии и гастроэнтерологии называют следующие группы причин и предпосылок возникновения грыж диафрагмы:

- Аномалии диафрагмальных мышц и пищевода. Недоразвитие отдельных участков и аплазия части диафрагмы может иметь как наследственное, так и дизэмбриогенетическое происхождение. Семейные формы пороков развития, в том числе укорочение пищевода, вероятнее всего наследуются по мультифакторному или аутосомно-рецессивному типу. Грыжи диафрагмальной локализации в сочетании с гипоплазией пальцев, расщеплением неба и верхней губы выявляются у пациентов с синдромом Фринса. Возможной причиной дефекта является воздействие вирусных и токсических мутагенов на 8 неделе гестации.

- Дисплазия соединительной ткани. Наследуемое нарушение синтеза и пространственной организации коллагена, эластина, белково-углеводных комплексов проявляется снижением прочности и повышением эластичности соединительнотканных волокон. При повышении нагрузок на диафрагмальные участки с ослабленными волоконными структурами возможно их растяжение, формирование дефектов. Подтверждением диспластического происхождения части грыж диафрагмы считается сочетание патологии с варикозной болезнью, геморроем, миопией, сколиозом, другими врожденными коллагенопатиями.

- Травматические повреждения диафрагмы. Нарушение целостности диафрагмальных волокон наблюдается при резких ударах в область ребер и живота со значительным смещением пищевода, верхней части желудка, проникающих колотых, режущих, огнестрельных ранах грудной и брюшной полости. У части пациентов грыжа развивается после выполнения операций на диафрагме — чресплевральной, сагиттальной, срединной чрезбрюшинной диафрагмотомии, проводимой для ревизии органов верхнего этажа брюшной полости, при раке желудка, пищевода, резекции печени, дренировании заднего средостения и др.

- Повышение давления в брюшной полости. Играет ключевую роль при наследственной дисплазии соединительной ткани. Вероятность образования грыжи возрастает при тяжелых физических нагрузках, запорах, ожирении, крупных неоплазиях брюшных органов, асцита. Наличие диафрагмальных грыжевых образований подтверждается почти у половины пациентов, страдающих рецидивирующей бронхолегочной патологией с сухим надсадным кашлем (хроническим бронхитом, бронхиальной астмой). В группу риска входят женщины, выносившие многоплодную беременность или родившие нескольких детей.

- Хронические заболевания ЖКТ. Язва желудка, двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит, панкреатит могут осложняться гипермоторной дискинезией. В результате продольных сокращений мускулатуры пищевода происходит вертикальная тракция органов ЖКТ, увеличивается нагрузка на фасциальные связки, диафрагмальные сухожилия, растягивается пищеводное отверстие диафрагмы. Аналогичная ситуация возникает при хронических эзофагитах со стойким воспалительным спазмом мышечных волокон или рубцовом укорочении органа после химических, термических, лучевых ожогов.

По мнению ряда авторов, образованию грыж способствует возрастное снижение тонуса диафрагмальных мускульных волокон, мышечная дистрофия после осложненных родов, тяжелых интоксикаций, сепсиса, других неотложных состояний. При нарушениях иннервации происходит локальная релаксация мышцы с образованием так называемых диафрагмальных невропатических грыж.

Патогенез

В основе механизма диафрагмального грыжеобразования лежит расширение естественных отверстий, наличие или возникновение патологических дефектов в диафрагме с перемещением через них в торакальную полость пищеварительных органов. Из трех анатомических отверстий в формировании грыжевых выпячиваний участвует только пищеводное, через которое внутрь грудной полости втягивается гастроэзофагеальный переход с кардиальной частью желудка (скользящая диафрагмальная грыжа) либо желудочное дно, тело, реже — другие отделы органа, петли тонкого кишечника (параэзофагеальная грыжа).

При аплазии мышечных волокон, врожденном расщеплении соединительной ткани в так называемых слабых зонах (люмбокостальная грыжа Бохдалека, ретрокостостернальная грыжа Ларрея-Морганьи, ретростернальные грыжи) дефект диафрагмы существует изначально. Травматические воздействия, высокое абдоминальное давление, локальное мускульное расслабление провоцируют образование патологических диафрагмальных отверстий.

Нетравматические приобретенные грыжевые выпячивания чаще возникают при врожденных коллагенопатиях, способствующих растяжению сухожильных волокон и фасциальных связок. Смещение брюшных органов, их сдавление краями диафрагмальных отверстий, компрессия легких и сердца приводят к формированию характерной клинической картины заболевания.

Классификация

Систематизация форм диафрагмальных грыж учитывает время их возникновения, структуру грыжевого выпячивания, этиологию, локализацию. Такой подход обоснован различием клинической симптоматики, прогноза, врачебной тактики при разных видах заболевания. С учетом основных критериев классификации гастроэнтерологи и общие хирурги различают следующие варианты патологии:

- По времени возникновения: врожденные и приобретенные грыжи. Наследственные и дизонтогенетические грыжевые образования встречаются реже, однако отличаются более тяжелой клиникой и серьезным прогнозом. Грыжи, сформировавшиеся постнатально, зачастую протекают с менее выраженными клиническими симптомами или латентно.

- По структуре грыжевого выпячивания: истинные и ложные грыжи. У истинных грыж есть грыжевой мешок, образованный пристеночными брюшиной и плеврой. У ложных грыжевой мешок отсутствует, а смещенные брюшные органы свободно двигаются внутри грудной клетки. Прогностически более благоприятными считаются истинные грыжевые образования.

- По происхождению и локализации: травматические и нетравматические грыжи. Нетравматические выпячивания бывают ложными врожденными, истинными слабых зон, истинными атипичной локализации, скользящими и параэзофагеальными пищеводного отверстия диафрагмы. В 90% случаев патология представлена грыжами в области отверстия пищевода.

Симптомы диафрагмальных грыж

Клинические проявления заболевания связаны с нарушением работы ЖКТ, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Возможные диспепсические расстройства при грыже представлены отрыжкой воздухом или кислым, постоянной изжогой, которая может усиливаться после еды или при наклонах туловища, метеоризмом, рвотой, не приносящей облегчения.

Характерный симптом — «бульканье» или урчание в груди. Вследствие раздражения диафрагмальных нервов пациентов беспокоят интенсивные загрудинные боли, иррадиирующие в плечо. Также наблюдается тахикардия после приема пищи, одышка, трудности при проглатывании жидкой пищи, ощущение «комка». При небольшом размере грыжи симптоматика болезни может отсутствовать или быть очень скудной.

Для врожденной патологии характерно развитие клинической картины уже в период новорожденности. Клиника зависит от размеров дефекта диафрагмальных тканей. При тяжелом течении симптоматика возникает в первые часы после родов и включает такие проявления, как цианоз кожных покровов, асимметрия грудной клетки, срыгивания, отказ от кормления, дефицит массы тела, нарушения сна, постоянный плач.

У части младенцев из-за смещения брюшных органов формируется ладьевидный живот. При небольших грыжевых отверстиях симптомы грыжи развиваются позже, иногда в позднем детстве после перенесенного инфекционного энтерита, напоминают клинику заболевания у взрослых.

Осложнения

Вследствие расширения пищеводных вен могут возникать острые кровотечения, проявляющиеся кровавой рвотой или меленой. У 50% больных из-за постоянного попадания агрессивного содержимого желудка на слизистую нижней трети пищевода диафрагмальная грыжа эзофагеального отверстия осложняется рефлюкс-эзофагитом (ГЭРБ). Длительное течение ГЭРБ сопровождается метаплазией эпителия с последующей возможной малигнизацией клеток.

Сдавление грыжевого мешка в диафрагмальном отверстии провоцирует ущемление грыжи, при котором наблюдаются процессы ишемии и некроза тканей смещенных органов, возрастает риск вовлечения в деструктивно-воспалительный процесс брюшины с развитием перитонита. В редких случаях грыжа осложняется аспирационной пневмонией. При длительном сдавлении легких, сердца нарастает дыхательная и сердечная недостаточность.

Диагностика

Постановка диагноза диафрагмальной грыжи зачастую затруднена, что обусловлено многообразием и неспецифичностью клинических проявлений, которые могут наблюдаться при других патологических состояниях. Диагностический поиск направлен на подтверждение наличия выпячивания, оценку содержимого грыжевого образования. План обследования пациента включает такие методы, как:

- Рентгенография грудной клетки. Проведение рентгенологического исследования ОГК с контрастным веществом в положении больного по Тренделенбургу считается «золотым стандартом» для диагностики грыжи. Рентгенограмма позволяет оценить локализацию и размеры диафрагмального дефекта, визуализировать интраторакальное проникновение органа или его части.

- Эзофагогастроскопия. Гастроскопия обеспечивает осмотр слизистой оболочки верхних отделов пищеварительного тракта, оценку степени ее повреждения. О наличии грыжи косвенно свидетельствует укорочение расстояния до нижнего пищеводного сфинктера, неполное смыкание кардии желудка, сглаженность складок слизистой клапана Губарева.

- Определение кислотности. Внутрипищеводная рН-метрия помогает верифицировать диагноз рефлюкс-эзофагита, который является самым распространенным осложнением грыжи диафрагмы. Дополнительно проводится кислотно-перфузионный тест Бернштейна с введением в пищевод слабого раствора соляной кислоты, что вызывает усиление симптомов у больных с ГЭРБ.

Лабораторные исследования при грыже диафрагмы недостаточно информативны, поскольку отклонения показателей от нормы обусловлены присоединившимися осложнениями. Для комплексной оценки состояния пищеварительной системы рекомендованы УЗИ, КТ, МСКТ брюшной полости. С целью исключения сердечной патологии выполняется ЭКГ с велоэргометрической пробой, эхокардиография.

Грыжи диафрагмы необходимо дифференцировать с язвой желудка, пилоростенозом, кишечной непроходимостью, рубцовыми эзофагеальными стриктурами, злокачественными новообразованиями пищевода, кардии, ишемической болезнью сердца, абсцессами и кистами легких, экссудативным плевритом, легочной формой туберкулеза, опухолями средостения, повреждениями диафрагмального нерва.

КТ ОБП. Диафрагмальная грыжа Бохдалека слева, связанная с истончением мышцы диафрагмы в задне-медиальных отделах с пролабированием забрюшинной клетчатки в краниальном направлении.

Лечение диафрагмальных грыж

Радикальным методом, позволяющим излечить заболевание, является герниопластика. От операции можно воздержаться при выявлении бессимптомной скользящей грыжи эзофагеального отверстия диафрагмы, обеспечив пациенту диспансерное наблюдение. В остальных случаях смещенные органы в ходе хирургического вмешательства низводятся в брюшную полость, после чего устраняется диафрагмальный дефект при ложных грыжевых образованиях или выполняется пластика при истинных. Новорожденным с выраженной компрессией органов грудной полости операция осуществляется в экстренном порядке. У взрослых герниопластику обычно проводят планово.

При длительно существующих грыжах, осложненных хроническими заболеваниями органов ЖКТ, рекомендовано комбинированное лечение с коррекцией диеты, назначением противоязвенной, противовоспалительной, заместительной энзимной, антибактериальной, прокинетической, спазмолитической, другой этиопатогенетической и симптоматической медикаментозной терапии. Рекомендованными видами вмешательств являются:

- Эндоскопические методики. Лапароскопическая фундопликация применим при грыжевом выпячивании через эзофагеальное отверстие диафрагмы. Формирование околопищеводной муфты из дна желудка с фиксацией к диафрагме и сужением диафрагмального отверстия позволяет устранить грыжевой дефект и восстановить запирательную функцию кардиального сфинктера. Преимуществами лапароскопического вмешательства являются низкая травматичность, сокращение длительности операции, более быстрое послеоперационное восстановление пациента.

- Лапаротомная и торакотомная герниопластика. При параэзофагеальных и скользящих грыжах выполняют гастрокардиопексию, операцию Белси, фундопликацию по Ниссену, Тупе. У остальных пациентов при небольших диафрагмальных отверстиях целостность ткани восстанавливают методом создания дупликатуры. Для устранения больших дефектов проводят аллопластику с установкой нейлонового, тефлонового, капронового протеза. Грыжесечение ущемленной грыжи предполагает ревизию содержимого грыжевого мешка с резекцией нежизнеспособных тканей.

Прогноз и профилактика

При ранней диагностике и адекватной терапии выздоровление наступает у большинства больных. Прогноз относительно благоприятный. В дальнейшем повышается риск развития рецидивов грыжи, особенно после оперативного вмешательства по укреплению диафрагмальных отверстий аллотрансплантатом.

Меры профилактики врожденной формы заболевания не разработаны, однако благодаря УЗИ-скринингу и дородовому выявлению патологии удается снизить риск перинатальной смертности. Для предупреждения развития приобретенной диафрагмальной грыжи необходимо проводить своевременное лечение хронических болезней органов пищеварения и состояний, сопровождающихся повышением внутрибрюшного давления, избегать травм живота и грудной клетки.

Источник

Ущемленная диафрагмальная грыжа – неотложное состояние, возникающее при сдавлении узким кольцом грыжевых ворот анатомических структур, расположенных в области диафрагмы. Патология сопровождается выраженной болью, чаще в левой половине груди и живота, многократной рвотой, запором, метеоризмом. По мере нарастания симптомов развивается гипотония, тахикардия, одышка, нарушение сознания. Диагностируется на основании хирургического осмотра, данных рентгенографии органов грудной и брюшной полости. Лечение – хирургическое: выполняют рассечение грыжевых ворот, освобождение пережатого органа и герниопластику.

Общие сведения

Ущемленная диафрагмальная грыжа возникает при сдавлении грыжевого мешка с его содержимым в грыжевых воротах. В результате нарушается кровообращение пережатого органа, развивается ишемия, а затем и некроз ущемленных тканей. В состав грыжевой сумки может входить абдоминальный отрезок пищевода, петли тонкого и толстого кишечника, желудок, большой сальник. Ущемлению подвергаются до 20% всех диафрагмальных грыж, чаще – грыжи травматического и врожденного генеза. Наибольшую опасность ввиду выраженных кардиореспираторных нарушений представляет ущемление ложных врожденных грыж диафрагмы, не имеющих грыжевого мешка.

Ущемленная диафрагмальная грыжа

Причины ущемленной диафрагмальной грыжи

Вероятность ущемления не зависит от размеров грыжи и диаметра грыжевого кольца. Все виды диафрагмальных грыж (параэзофагеальные, врожденные и др.), за исключением аксиальной грыжи пищеводного отверстия, обладают склонностью к сдавлению. Существуют факторы, в результате воздействия которых увеличивается риск развития патологии:

- Травмы. Ущемленная грыжа возникает вследствие открытой или закрытой торакоабдоминальной травмы (ножевых ранений живота и груди, падений с высоты, тяжелых ДТП). В момент физического воздействия появляется дефект диафрагмы, через который органы (желудок, кишка др.) перемещаются в грудную полость и при напряжении мышц брюшного пресса (например, в результате боли) ущемляются.

- Операции. Сдавление органов может возникать после хирургических вмешательств на пищеводе (эзофагэктомии), диафрагме (удаление опухоли, резекция купола диафрагмы) в результате хирургической ошибки и оставления мышечного дефекта диафрагмы. Впоследствии через образовавшееся отверстие выходят и ущемляются близлежащие анатомические структуры.

- Повышение внутрибрюшного давления. Ущемление может спровоцировать резкий скачок давления внутри брюшной полости в результате кашля, тяжелых физических нагрузок, тяжелых родов, многократной рвоты, хронических запоров. При повышении давления происходит растяжение дефекта диафрагмы и выход грыжевого содержимого в плевральную полость. После возвращения давления на исходный уровень грыжевое кольцо сужается – возникает пережатие грыжевого мешка.

Патогенез

При ущемлении грыжевого содержимого в грыжевой сумке формируется замкнутая полость, которая может содержать различные анатомические структуры (пищевод, часть сальника, желудка, кишки). Сдавление сопровождается недостаточным кровоснабжением в ущемлённом участке органа и образованием на месте пережатия странгуляционной борозды. В результате нарушения питания развивается застой венозной крови и лимфы, который способствует появлению отека стенки сдавленного органа. Ишемизация приводит к постепенному отмиранию ущемленной структуры и образованию некроза. Происходит пропотевание плазмы и диапедез лейкоцитов, эритроцитов в грыжевую сумку, что сопровождается появлением вначале прозрачного, а затем розового или бурого транссудата. При ущемлении органов ЖКТ возникает постепенное разложение и гниение содержимого желудка или кишечника. Стенка пораженного органа истончается, токсические продукты распада диффундируют в грыжевой мешок, вследствие чего транссудат грыжевой сумки инфицируется и приобретает гнойный характер.

Классификация

Сдавление диафрагмальной грыжи может быть первичным и вторичным. Первичное возникает при одномоментной физической сверхнагрузке или травме. В результате образуется и странгулируется ранее не существовавшая грыжа. Вторичное ущемление возникает на фоне уже сформировавшейся диафрагмальной грыжи. По степени перекрытия просвета полого органа в гастроэнтерологии выделяют полные и неполные странгуляции. Исходя из механизмов развития патологии, различают два вида ущемления:

- Эластическое. Формируется вследствие выхода наиболее подвижных органов (кишка, желудок) через дефект диафрагмы под воздействием повышенного внутрибрюшного давления или в результате травмы. Внутренние органы, расположенные в грыжевом мешке, самостоятельно не вправляются, а при сужении грыжевого кольца, ущемляются. Данный вид сопровождается яркой клинической картиной и быстрым омертвлением тканей.

- Каловое. Образуется при чрезмерном наполнении и растяжении приводящей части кишки, расположенной в грыжевой сумке. Отводящая область кишечника при этом сдавливается в грыжевых воротах. Некроз формируется медленнее, чем при эластическом ущемлении, преобладающими являются симптомы непроходимости кишечника. Чаще возникает при длительном течении грыжи пищеводного отверстия.

Симптомы ущемленной диафрагмальной грыжи

Клиническая картина зависит от механизма ущемления и органа, вовлеченного в патологический процесс. Основным симптомом болезни является резкая выраженная боль в районе эпигастрия, левой половине живота и грудной клетке, подреберье слева. Болезненные ощущения могут носить схваткообразный характер и иррадиировать в лопатку, спину, подключичную область. Патология сопровождается многократной рвотой, не приносящей облегчения, характер которой зависит от уровня странгуляции. При ущемлении пищевода возникает рвота сразу после глотка жидкости, желудка – рвота фонтаном с примесью желчи или крови (рвота «кофейной гущей»). Сдавление тонкой кишки сопровождается большим количеством зловонной рвоты, толстой – редкой «каловой» рвотой. При полном пережатии желудка рвота отсутствует, пациенты жалуются на мучительные рвотные позывы.

У многих больных развивается типичная картина кишечной непроходимости: запор, вздутие живота, сухой язык, обложенный коричневым налетом. Ухудшается общее состояние пациента, нарастают симптомы интоксикации: возникает выраженная одышка, тахикардия, снижение АД, появляется вначале акроцианоз, а затем диффузный цианоз, холодный пот. Сознание угнетается до уровня оглушения и сопора.

Осложнения

Ущемление кишки сопровождается кишечной непроходимостью, которая при отсутствии экстренного лечения может привести к инфекционно-токсическому шоку. При перфорации ущемленной части кишки, переходе воспаления на брюшину или плевру возникает перитонит либо плеврит соответственно. Особую опасность представляет образование и прободение флегмоны грыжевого мешка, которое может сопровождаться проникновением инфекции в кровь и развитием сепсиса. Летальный исход при ущемленной грыже встречается в 20-40% случаев в зависимости от этиологии болезни, характера осложнений и сроков оказания неотложной помощи.

Диагностика

Ошибки во время диагностического поиска связаны не столько с трудностью диагностики, сколько с редкостью патологии и слабым знакомством торакальных и абдоминальных хирургов с клиникой ущемленной грыжи диафрагмы. Для верификации диагноза выполняют следующие обследования:

- Осмотр хирурга. Заподозрить ущемленную грыжу возможно уже на этапе сбора анамнеза. Специалист обращает внимание на травмы, операции в прошлом, наличие диафрагмальной грыжи. С помощью перкуссии и аускультации грудной клетки врач определяет тимпанические зоны, ослабление или отсутствие везикулярного дыхания, отставание пораженной половины во время акта дыхания.

- Рентгенография грудной клетки. Во время исследования удается обнаружить горизонтальный уровень жидкости над диафрагмой, газовый пузырь больших размеров. В тяжелых случаях визуализируется поджатое легкое и смещение органов средостения в здоровую сторону.

- Рентгенография органов брюшной полости. Во время обзорной рентгенографии определяются раздутые петли кишки, чаши Клойбера (при кишечной непроходимости). При контрастном исследовании ЖКТ можно обнаружить уровень сдавления (на уровне странгуляции происходит «обрыв контраста»).

В тяжелых или сомнительных случаях проводят МСКТ органов грудной, брюшной полости. При подозрении на ущемление кишки выполняют эндоскопическое исследование кишечника (интестиноскопию, колоноскопию). Дифференциальную диагностику следует проводить с различными заболеваниями, имеющими сходную клиническую картину и интенсивный болевой синдром:

- острая патология поджелудочной железы (панкреонекроз, панкреатит);

- мезентериальный тромбоз;

- непроходимость кишечника;

- острый коронарный синдром;

- заворот желудка, который может встречаться при диафрагмальных грыжах крупных размеров и релаксации диафрагмы.

Лечение ущемленной диафрагмальной грыжи

Данное заболевание относится к экстренной патологии и требует неотложного хирургического вмешательства, которое может осуществляться трансторакальным и чрезбрюшинным доступом. Во время операции рассекают грыжевое кольцо и аккуратно освобождают грыжевое содержимое. Проводят оценку жизнеспособности ущемленных тканей. При некрозе производят резекцию пораженного органа (части желудка, кишечника, сальника). Грыжевую сумку перевязывают в области шейки и иссекают, затем выполняют ушивание дефекта диафрагмы с пластикой грыжевых ворот. При нагноениях герниопластику проводят без использования аллопластических методов. На заключительном этапе операции устанавливают дренажи в грудную и брюшную полость. На протяжении всего периода лечения больному показана дезинтоксикационная, антибактериальная, противовоспалительная, обезболивающая терапия.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания зависит от объема поражения ущемленного органа, времени диагностического поиска и сроков начала лечения. При своевременном обращении пациентов, вовремя проведенном оперативном вмешательстве и тщательном наблюдении в реабилитационном периоде прогноз благоприятный. Запущенные случаи с развитием обширного некроза, кишечной непроходимости и осложнений (перитонита, сепсиса) значительно ухудшают течение болезни и могут привести к летальному исходу. Основу профилактики составляет вовремя проведенное плановое лечение диафрагмальной грыжи и исключение факторов риска, способных спровоцировать ущемление.

Источник