Черепно мозговая грыжа плода

Энцефалоцеле– черепно-мозговая грыжа, довольно редкий порок развития (встречается у 1 из 4000-8000 новорожденных), при котором через дефекты в костях черепа пролабируют (выпячиваются) оболочки мозга, а иногда и его вещество.

Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходит закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку.

Энцефалоцеле часто сочетается с микроцефалией, гидроцефалией, spina bifida, а также входит в состав синдрома Меккеля.

Синдром Меккеля – заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, которое включает симптомы: затылочное энцефалоцеле, поликистоз почек и постаксиальная полидактилия (дополнительный шестой палец за мизинцем).

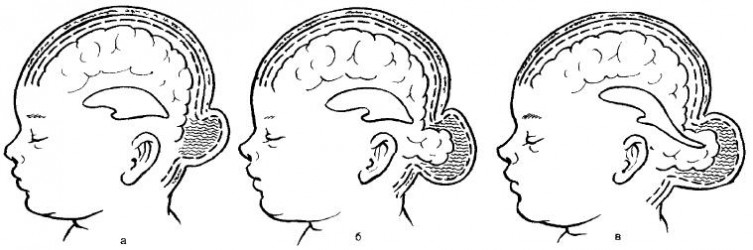

По анатомическому строению черепно-мозговые грыжи подразделяют на:

1. Менингоцеле — форма, при которой содержимым грыжевого мешка являются только оболочки мозга (мягкая и паутинная) и мозговая жидкость. Твердая мозговая оболочка и мозговое вещество остаются интактными.

2. Энцефалоцеле (энцефаломенингоцеле)— истинная черепно-мозговая грыжа. Содержимым грыжевого мешка являются мозговые оболочки и измененная мозговая ткань.

3. Энцефалоцистоцеле — наиболее тяжелая форма, когда содержимым грыжевого мешка является мозговое вещество с частью расширенного желудочка мозга.

Формы мозговых грыж: а – менингоцеле; б – энцефалоцеле; в – энцефалоцистоцеле

По локализации энцефалоцеле подразделяются (Суванвел и Суванвел- Гринберг) на:

I. Затылочное: часто включает сосудистые структуры.

II. Свода черепа:

а) межлобное,

б) переднего родничка,

в) межтеменное,

г) височное,

д) заднего родничка.

III. Лобно-этмоидальное (синципитальное):

а) носо-лобное: наружный дефект в области назиона,

б) носо-решетчатое: дефект находится между носовой костью и носовым хрящом,

в) носо-орбитальное: дефект в передне-нижней части медиальной стенки орбиты.

IV. Базальное:

а) трансэтмоидальное: выпячивание в носовую полость через дефект продырявленной пластинки,

б) сфено-этмоидальное: выпячивание в задней части носовой полости,

в) транссфеноидальное: выпячивание в основную пазуху или носоглотку через сохраненный кранио-фарингеальный канал (слепое отверстие),

г) фронто-сфеноидальное или сфено-орбитальное: выпячивание в орбиту через верхнюю орбитальную щель.

Факторы, которые влияют на неправильную закладку нервной трубки во время беременности:

• Внутренние (генетическая предрасположенность).

• Внешние: употребление наркотиков, алкоголя, курение, инфекционные болезни во время беременности (токсоплазмоз, краснуха).

Симптомы черепно-мозговых грыж:

• Видимое мягкое выпячивание на голове, лице, в носу.

• Затруднение носового дыхания: ребенок при этом дышит преимущественно ртом.

• Асимметрия глазниц.

• Широкая переносица.

• Истечение прозрачной жидкости (ликвор — цереброспинальная жидкость) из носа.

При обнаружении у ребёнка указанных выше симтомов следует обратиться к специалистам:

1. Нейрохирургу – определяет показания к оперативному вмешательству и его сроки.

2. ЛОР – определяет объёмное образование носовой полости в случае базальных грыж, признаки ликвореи.

3. Невропатологу – оценивает наличие неврологической симптоматики, задержку темпов развития ребёнка.

4. Офтальмологу – оценивает воздействие грыжи на зрительные пути, признаки внутричерепной гипертензии по результатам осмотра глазного дна.

5. Педиатру – оценивает наличие других аномалий развития органов и систем, соматическую патологию.

6. Генетику – выявляет наличие генетического характера заболевания, вероятности аномалий других органов и систем и прогноз повторения схожей патологии у следующего ребёнка

Пренатальная диагностика черепно-мозговых грыж

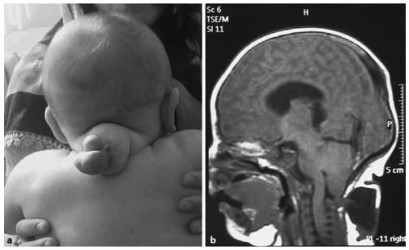

Диагноз можно поставить еще во время беременности. В случае большой опухоли возможно выявление патологии на УЗИ уже в начале беременности, также можно сделать необходимые выводы по изменениям анализов крови (в случае энцефалоцеле повышается концентрация белка АФП — альфафетопротеина), а также по анализу околоплодных вод.

Дифференциальная диагностика черепно-мозговых грыж

Передние черепно-мозговые грыжи дифференцируют с дермоидными кистами, которые иногда располагаются у внутреннего угла глаза. Иногда черепно-мозговую грыжу принимают за липому, гемангиому и лимфангиому. Если имеет место внутриносовая мозговая грыжа, то ее путают с полипом носа.

Инструментальные методы обследования:

• Спиральная компьютерная томография (Sp-КТ).

• Магнитно-резонансная томография.

• Эндоскопическое исследование полости носа.

Лечение черепно-мозговых грыж

Оперативное вмешательство обычно предпринимают в возрасте 1-3 лет. При быстро увеличивающихся грыжах и угрозе прорыва оболочек операция производится в любом возрасте, в том числе и у новорожденных.

Существует множество вариантов оперативного вмешательства при этой патологии, каждая из которых применяется в зависимости от характера черепно-мозговой грыжи.

Общий принцип – это иссечение грыжевого мешка и пластика грыжевых ворот – закрытие дефекта черепа во избежание рецидива грыжи.

Среди предложенных многочисленных способов оперативного лечения черепно-мозговой грыжи выделяют два основных: экстра– и интракраниальный.

Экстракраниальный способ заключается в удалении грыжевого мешка и закрытии дефекта кости без вскрытия полости черепа. Его применяют при отшнуровавшихся грыжах и небольших дефектах кости у детей в возрасте до 1 года.

Для закрытия дефекта используют аутотрансплантат из большеберцовой кости, хрящевые пластинки черепа плода, расщепленное ребро, консервированную костную ткань и др. У новорожденных пластика дефекта возможна за счет мягких тканей.

Интракраниальный способ — закрытие внутреннего отверстия костного дефекта с подходом к нему из полости черепа — применяют у детей старше года. Операцию производят в два этапа. Первый этап — интракраниальная пластика дефекта костей черепа, второй этап — удаление грыжевого мешка и пластика носа (выполняют через 3—6 мес).

После операции ребёнок в течение суток переводится в общее отделение, где пребывает с родителями. Спустя неделю его выписывают домой.

Период наблюдения после операции

В обязательном порядке ребёнок наблюдается оперирующим хирургом и ЛОР-хирургом в течение нескольких лет после операции. Срок наблюдения зависит от формы энцефалоцеле и возраста пациента, в котором он был прооперирован.

Первое обследование после операции, как правило, проводится через 3-6 месяцев. Перед консультацией необходимо провести Sp-КТ и МРТ – исследование.

Ранняя диагностика и своевременное лечение – ключи к успеху в коррекции аномалий лица. Если удается вовремя скорригировать костный дефект, то в дальнейшем кости ребенка начинают расти нормально.

Источник

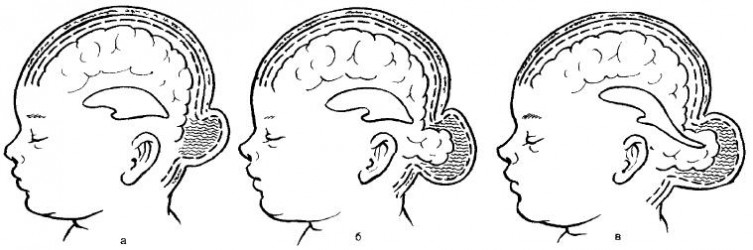

Черепно-мозговая грыжа (цефалоцеле) – это грыжевое выпячивание в области дефекта костей черепа, обычно локализующееся в местах соединения костей. Менингоцеле – это выпячивание через дефект только тверднои мозговой оболочки, которая покрыта кожей. Содержимое менингоцеле-спинномозговая жидкость. При больших дефектах в состав грыжевого мешка может входить мозговая ткань, и тогда аномалия носит название менингоэнцефапоцеле. Если в состав грыжевого мешка входит часть желудочковой системы, используюттермин «менингогидроэнцефапоцеле». Наиболее часто дефекты располагаются в области затылка, но могут образовываться и в других отделах (лобном, теменном, назофарингеапьном).

Цефалоцеле – это менее распространенная аномалия, по сравнению с другими открытыми дефектами нервной трубки. Ее частота составляет в среднем 1 случай на 3000-6000 живорожденных и зависит от популяционных особенностей.

Цефалоцеле возникает в результате нарушения закрытия дефекта нервной трубки и обычно формируется на 4-й нед внутриутробной жизни. Дефект в черепе, через который могут пролабировать оболочки мозга и мозговая ткань, образуется из-за нарушения разделения поверхностной эктодермы и подлежащей нейроэктодермы. Цефалоцеле может возникать и при синдроме амниотических тяжей, когда в ранние сроки беременности часть черепа вовлекается в процесс и ампутируется. В этих случаях дефект может располагаться в любой области черепа и не иметь связи с медиальной линией.

При ультразвуковом исследовании цефалоцеле определяется как паракраниальное грыжевое образование, предлежащее к костям черепа. Поданным отечественных исследователей, около 75% цефалоцеле располагаются в затылочной области, 20% – в париетальной и около 5% – в других областях (в том числе в лобной). Точный диагноз можно поставить только в случаях четкой визуализации дефекта костей черепа. Поперечная плоскость сканирования головы плода создает оптимальные условия для оценки целостности черепа. Дефект кости может быть очень маленьким, поэтому ультразвуковое исследование головы плода всегда должно проводиться с особой тщательностью. В некоторых случаях размеры дефекта могут быть меньше размеров грыжевого мешка и находиться ниже границ разрешающей способности ультразвуковой аппаратуры среднего класса. Точное расположение костного дефекта можно установить, используя лицевые и мозговые структуры в качестве ориентиров.

Согласнолитературным данным, средний срок диагностики цефалоцеле при втором скрининговом ультразвуковом исследовании соответствует 22 нед беременности. Чувствительность эхографии в выявлении этого порока в среднем составляет 78,6%.

Аналогичные результаты были получены в ходе недавно проведенного самого крупного мультицентрового европейского исследования, в котором приняли участие 17 стран. Согласно данным этого анализа, точность пренатальнои диагностики цефалоцеле при скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре беременности составила 79%.

При наличии цефалоцеле нередко встречаются другие аномалии развития головного мозга: микроцефалия (особенно при больших размерах грыжевого выпячивания), вентрикуломегалия, гидроцефалия. В 7-15% случаев выявляется spina bifida. Нередко цефалоцеле входит в состав синдрома Меккеля-Грубера, который относится к заболеваниям с аут сомно-рецессивным типом наследования и помимо патологии ЦНС включает поликистоз почек и постаксиальную полидактилию.

Помимо синдрома Меккеля – Грубера цефалоцеле входит в состав синдромаУокера – Варбурга, криптофтальмоза, фон Фосса, Гольденхара, Робертса, амниотических тяжей, а также фронтоназальной дисплазии и фациоаурикуловертебрального комплекса.

Нередко цефалоцеле связано с ХА (трисомии 13 и 18, несбалансированные транслокации), поэтому пренатальное обследование должно включать кариотипирование.

При выявлении цефалоцеле родителям должна быть предоставлена консультация нейрохирурга для уточнения возможностей хирургической коррекции в неонатальном периоде и обсуждения долгосрочного прогноза. Следует помнить, что при отсутствии сочетанных аномалий прогноз при энцефалоцеле хуже, чем при менингоцеле. При выявлении у плода несбалансированной транслокации следует провести кариотипирование родителей для исключения носи-тельства сбалансированной транслокации одним из супругов. В случае гибели плода или новорожденного с нормальным кариотипом, но наличием сочетанных аномалий, показано тщательное патологоанатомическое исследование для уточнения синдромологического диагноза. Исследование плаценты помогает в выявлении амниотических тяжей, которые могли быть пропущены при пренатальном обследовании.

При заключительной медико-генетической консультации необходимо постараться выявить неблагоприятные факторы, повлиявшие на формирование порока и обсудить эмпирический риск повторения порока (3-5%). Прием фолиевой кислоты (4 мг/сут) за 3 мес до предполагаемой следующей беременности может снизить риск повторения этой патологии на 70%.

Учебное видео УЗИ головного мозга плода в норме

– Читать далее “Патология мозолистого тела плода. Обследование мозолистого тела плода.”

Оглавление темы “Диагностика патологии нервной системы у плода.”:

1. Методика исследования головного мозга плода. Обследование позвоночника плода.

2. Анэнцефалия плода. Экзэнцефалия плода. Акрания плода.

3. Иниэнцефалия плода. Ранняя диагностика иниэнцефалии плода.

4. Черепно-мозговая грыжа плода. Цефалоцеле у плода.

5. Патология мозолистого тела плода. Обследование мозолистого тела плода.

6. Шизэнцефалия плода. Голопрозэнцефалия у плода.

7. Микроцефалия. Диагностика микроцефалии у плода.

8. Лиссэнцефалия. Диагностика лиссэнцефалии у плода.

9. Синдром Арнольда – Киари. Диагностика синдрома Арнольда – Киари у плода.

10. Гидроцефалия у плода. Диагностика вентрикуломегалии у плода.

Источник

Что такое энцефалоцеле?

Энцефалоцеле (мозговая грыжа) — это редкое врожденная аномалия, связанная с дефектом черепа, которая характеризуются неполным закрытием свода черепа, через который выступает часть мозга. В некоторых случаях спинномозговая жидкость или мембраны, которые покрывают мозг (мозговые оболочки) также могут выступать через зазор. Часть мозга, которая выступает снаружи черепа, обычно покрыта кожей или тонкой мембраной, поэтому дефект напоминает маленький мешочек. Выступающая ткань может располагаться на любой части головы, но чаще всего поражает заднюю часть черепа (затылочную область). Большинство энцефалоцеле — крупные и заметные, и диагностируются до рождения. Однако в крайне редких случаях некоторые энцефалоцеле могут быть небольшими и оставаться незамеченными. Точная причина энцефалоцеле неизвестна, но, скорее всего, расстройство возникает в результате сочетания нескольких факторов.

Энцефалоцеле относится к группе дефектов нервной трубки (ДНТ). Нервная трубка — узкий канал в развивающемся плоде, позволяющий развиваться головному и спинному мозгу. Нервная трубка складывается и закрывается в начале беременности (третья или четвертая неделя), чтобы завершить формирование головного и спинного мозга. Дефект нервной трубки возникает, когда нервная трубка закрывается не полностью, что может произойти в любом месте вдоль головы, шеи или позвоночника. Отсутствие надлежащего закрытия нервной трубки может привести к формированию мозговой грыжи, содержащей менинги и мозговую ткань.

Признаки и симптомы

Симптомы энцефалоцеле могут варьироваться от одного человека к другому в зависимости от многих различных факторов, включая размер, местоположение, количество и вид мозговой ткани, выступающей из черепа. Энцефалоцеле — врожденный порок развития, т.е. присутствующий при рождении ребенка. Расположение энцефалоцеле очень важно, так как есть определенные клинические последствия для лечения и прогноза для переднего и заднего энцефалоцеле. Задние энцефалоцеле чаще связаны с неврологическими проблемами. Энцефалоцеле передней части черепа обычно не содержат мозговой ткани и, как правило, имеют лучший прогноз.

Большинство реестров и эпидемиологических исследований классифицируют энцефалоцеле, используя широкие категории, такие как лобная, теменная, затылочная и клиновидная.

Наиболее распространенной областью черепа для развития энцефалоцеле является верхняя часть от лба до нижней части спины черепа в области затылочной кости. Энцефалоцеле также может возникать вблизи пазух, лба и носа или около основания черепа.

Симптомы, которые могут развиться, включают:

- задержки в достижении основных этапов развития;

- умственную отсталость;

- неспособность к обучению;

- задержки роста;

- эпилепсию;

- ухудшение зрения;

- несогласованные произвольные движения (атаксия);

- гидроцефалию, состояние, при котором избыток спинномозговой жидкости в черепе вызывает давление на мозг.

Гидроцефалия может привести к различным симптомам. У некоторых больных развивается микроцефалия, состояние, которое указывает на то, что окружность головы меньше, чем можно было бы ожидать для возраста и пола ребенка. Также в некоторых случаях пострадавшие люди испытывают прогрессирующую слабость и потерю силы в руках и ногах из-за повышения мышечного тонуса и жесткости (спастическая параплегия). Однако важно отметить, что не у всех пострадавших лиц могут быть симптомы, описанные выше, и у некоторых детей может быть нормальный интеллект, в то время как другие испытывают умственную отсталость. Родители должны поговорить с врачом своего ребенка об их конкретном случае, связанных симптомах и общем прогнозе.

В некоторых случаях энцефалоцеле встречаются в связи с другими неврологическими состояниями, такими как синдром Денди-Уокера или мальформация Арнольда-Киари.

- Синдром Денди-Уокера — это порок развития головного мозга с частичным или полным отсутствием червя мозжечка и расширением четвертого желудочка.

- Мальформация Арнольда-Киари характеризуется нисходящим смещением миндалины мозжечка через отверстие в основании черепа (затылочное отверстие), что может привести к препятствованию циркуляции спинномозговой жидкости (СМЖ), ведущая иногда к гидроцефалии.

Причины

Точная причина энцефалоцеле неизвестна. Большинство случаев происходят спорадически. Большинство исследователей считают, что для развития энцефалоцеле требуется множество факторов, включая генетические факторы и факторы окружающей среды.

Энцефалоцеле чаще встречается у людей, у которых в анамнезе имеются дефекты нервной трубки, такие как расщепление позвоночника или анэнцефалия. В таких случаях люди могут иметь генетическую предрасположенность к развитию дефекта нервной трубки и могут развить энцефалоцеле. Человек, который генетически предрасположен к определенным нарушениям, может нести ген (или гены) заболевания, которое не обязательно может быть выражено, если оно не вызвано или «активировано» при определенных обстоятельствах, таких как воздействие определенных факторов окружающей среды.

Не было подтверждено каких-либо специфических факторов окружающей среды, способствующих развитию энцефалоцеле. Исследователи предполагают, что могут быть вовлечены определенные токсины или инфекции.

Энцефалоцеле может возникать как часть более 30 различных синдромов, включая синдром Меккеля, синдром Фрейзера, синдром Робертса и синдром Уокера-Варбурга. Синдром амниотических перетяжек (синдром Симонарта) также может быть связан с энцефалоцеле.

Затронутые группы населения

По оценкам ежегодно в мире рождается 1 на 5000 живорожденных с энцефалоцеле. Женщины чаще имеют энцефалоцеле в задней части (затылочной области) черепа, в то время как мужчины чаще имеют его в передней части черепа. В западных популяциях энцефалоцеле чаще встречаются в задней части черепа. У людей в Юго-Восточной Азии они чаще встречаются в передней части черепа.

Диагностика

Большинство энцефалоцеле диагностируется на обычном пренатальном ультразвуковом исследовании или наблюдается сразу же после рождения ребенка. В некоторых случаях небольшие энцефалоцеле могут первоначально остаться незамеченными. Эти энцефалоцеле обычно располагаются возле носа или лба ребенка.

— Клиническое тестирование и обследование.

Ультразвуковое исследование — это обычное обследование, в котором отраженные звуковые волны используются для создания изображения развивающегося плода. При ультразвуковом исследовании энцефалоцеле может появиться в виде кисты. Если энцефалоцеле диагностируется пренатально, могут быть рекомендованы дополнительные тесты для выявления наличия дополнительных аномалий. Такие тесты могут включать пренатальную магнитно-резонансную томографию (МРТ плода).

Стандартные методы лечения

Детям с энцефалоцеле обычно необходимо хирургическое вмешательство. Операция обычно проводится где-то между рождением и 4 месяцами в зависимости от размера, местоположения и связанных с этим осложнений, а также от того, покрывает ли слой кожи энцефалоцеле. Если слой кожи присутствует и действует как защитное покрытие, операция может быть отложена на несколько месяцев. Если никакой слой кожи не защищает энцефалоцеле, операция может быть рекомендована вскоре после рождения.

Хирургическое вмешательство проводится для того, чтобы выступающее содержимое поместить обратно в череп. Сперва нейрохирург удаляет часть черепа (краниотомия), открывая доступ к мозгу. Затем нейрохирург прорезает твердую мозговую оболочку, жесткое внешнее покрытие мозга.

Затем нейрохирург переносит любую грыжу мозга, мозговые оболочки и жидкости обратно в череп и удаляет окружающий мешок. После этого твердая мозговая оболочка закрывается и череп восстанавливается либо путем замены части черепа, которая была первоначально удалена, либо с помощью искусственного материала. Хирургическая коррекция энцефалоцеле может быть достигнута, не вызывая дальнейших функциональных нарушений, даже в случае больших энцефалоцеле.

Дополнительное лечение основано на конкретных симптомах, присутствующих в каждом отдельном случае. Черепно-лицевые аномалии или дополнительные аномалии черепа лечат также хирургическим путем. Гидроцефалия у детей может быть вылечена путем хирургического имплантации шунта, который позволяет удалять избыток спинномозговой жидкости.

Услуги, которые могут быть полезны для пациента, могут включать специальное коррекционное обучение и другие медицинские, социальные и/или профессиональные услуги. Генетическое консультирование может быть полезным для пострадавших людей и их семей. Другое лечение симптоматическое и поддерживающее.

Исследования показали, что добавление фолиевой кислоты (форма витамина B) в рацион женщин, которые могут забеременеть, может снизить риск некоторых дефектов нервной трубки. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и другие агентства здравоохранения выступают за то, чтобы женщины детородного возраста ежедневно получали 400 мкг фолиевой кислоты.

Прогноз

Размер, местоположение и содержание энцефалоцеле определяют исход для ребенка. Передний энцефалоцеле имеет гораздо лучший прогноз, чем задний.

Смертность от затылочного энцефалоцеле составляет около 30%, если присутствует гидроцефалия, и 2%, если ее нет. Для всех типов энцефалоцеле с гидроцефалией уровень смертности составляет 60%. У большинства пациентов с теменной энцефалоцеле имеются пороки развития головного мозга, и умственная отсталость встречается у 40%. Массивные затылочные энцефалоцеле с микроцефалией имеют уровень смертности почти 100%.

Пациенты с энцефалоцеле, которые содержат одну лобную долю, чаще имеют нормальный интеллект без гидроцефалии. Задние энцефалоцеле имеют худший прогноз, если содержат большое количество содержимого задней ямки (область мозга в задней части головы), особенно ствол мозга. Могут возникнуть такие осложнения, как кровоизлияние или воздушная эмболия (инсульт).

Источник