Черепная грыжа у плода

Энцефалоцеле — это врождённая аномалия плода, представляющая собой черепно-мозговую грыжу, в виде грыжевого мешка, в котором содержатся оболочки и вещество мозга.

Энцефалоцеле — это врождённая аномалия плода, представляющая собой черепно-мозговую грыжу, в виде грыжевого мешка, в котором содержатся оболочки и вещество мозга.

Вследствие данной патологии могут возникать расстройства интеллекта и двигательных функций.

Классификация грыж

Черепно-мозговые грыжи классифицируют по группам в зависимости от содержания и месторасположения:

- менингоцеле — грыжа маленького размера, содержащая спинномозговую жидкость, имеет мозговую или кожную оболочку;

- энцефаломенингоцеле — выбухание какого-либо мозгового отдела, содержит вещество мозга;

- энцефалоцистоменингоцеле — грыжа большого размера, вмещает в себя мозговые оболочки, мозговое вещество и желудочки.

По месторасположению грыжи подразделяются на:

- затылочные — самый распространённый вид;

- свода черепа;

- лобно-этмоидальные;

- базальные.

Патогенез и причины нарушения

Обычно грыжа покрыта модифицированными тканями, которые могут воспаляться и притягивать различные инфекции.

Наиболее тяжёлая форма — базальное энцефалоцеле.

Это связано с тем, что такая грыжа не проявляется видимыми симптомами, но при этом деформирует нос, проявляется стеканием ликвообразной жидкости по задней стенке носа.

Остальные формы грыж имеют вид опухоли, которые видны невооружённым глазом и могут достигать очень больших размеров.

Исследования показывают, что такая патология развивается из-за неправильной закладки нервной трубы в период внутриутробного развития зародыша вследствие таких факторов:

- перенесённые инфекции матери во время вынашивания;

- патологические нарушения развития зародыша.

Клиническая картина

Симптоматика будет зависеть от локализации и вида патологии:

- Если грыжа локализуется в области лба, смещаются глазницы, поэтому глаза у такого больного будут широко посажены.

- При межглазной грыже формируется расширения переносицы. Иногда такой дефект может быть незаметен невооружённым глазом и патологию можно выявить только при обследовании носовых ходов. Иногда такой вид грыжи ошибочно принимают за носовой полип, грыжа остаётся нераспознанной и ставится неправильный диагноз.

- Затылочное энцефалоцеле сопровождается уменьшённым размером черепа и умственной отсталостью.

Очень часто заболевание может встречаться изолированно, однако нередки случаи, когда патология сочетается с другими физиологическими дефектами, среди которых:

- паралич половины лица;

- волчья пасть;

- непроходимость носовых ходов;

- водянка головного мозга;

- нарушения функции глотания, речи, дыхания;

- нарушения зрения, слуха;

- задержки в умственном развитии.

Комплексная диагностика

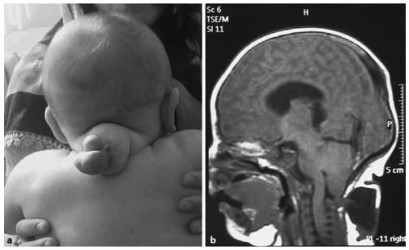

Вследствие того, что дефект является врождённым, диагностировать заболевание можно уже на первом врачебном осмотре новорожденного. Далее ребёнка обследует специалист по патологиям лица и черепа, который и проводит комплексную диагностику.

Полноценное диагностическое обследование проводится при помощи таких процедур:

- серия снимков, которые делаются крупным планом;

- рентгенологическое обследование;

- МРТ и КТ;

- анализ состояния органов зрения и слуха;

- анализ психического развития.

Хирургическое вмешательство — современный взгляд

В наше время медицина совершила огромный прорыв и сегодня разработаны усовершенствованные способы проведения хирургических операций по коррекции любых деформаций лицевого скелета.

Цель хирургического вмешательства — ликвидация физиологического дефекта и функциональных расстройств. Ранняя диагностика и адекватное лечение способствуют достижению хороших результатов в коррекции врождённой лицевой аномалии. Если хирургическая операция будет проведена вовремя, в дальнейшем наблюдается нормальное и полноценное развитие костей.

Цель хирургического вмешательства — ликвидация физиологического дефекта и функциональных расстройств. Ранняя диагностика и адекватное лечение способствуют достижению хороших результатов в коррекции врождённой лицевой аномалии. Если хирургическая операция будет проведена вовремя, в дальнейшем наблюдается нормальное и полноценное развитие костей.

Используемые методы и стандарты хирургии:

- В том случае, если деформированы несколько зон лицевого скелета, специалисты устраняют их в ходе единоразовой операции с применением различных методов. Но зачастую для полноценного устранения грыжи выполняется не одна, а несколько поэтапных операций.

- В зависимости от формы патологии выполняются разные типы операций. Главный принцип действий заключается в иссечении грыжевого мешка для устранения дефекта и закрытии костей черепа для снижения риска возникновения рецидива. В зависимости от локализации и объёма энцефалоцеле операция может длиться от часа до десяти или даже более часов.

- При пластических операциях выполняется пересадка костных трансплантатов — куска живой кости. Их преобразуют из рёбер, бедренных костей или свода черепа. Наиболее сложные трансплантаты комбинируются из кожи, мышц, жира, костей и нервов.

- После завершения хирургической процедуры, трансплантаты фиксируются для того, чтобы они были обездвижены. Фиксация производится с помощью специальных шин или эластичных бинтов-стяжек.

- Для предупреждения развития осложнений проводят дегидратационную терапию и регулярные люмбальные пункции.

Уже через неделю ребёнка выписывают из стационара. В этот период проводится поддерживающая терапия, а также консультация всех членов семьи. В течение последующих нескольких лет после проведения лечения малыша должен регулярно обследовать специалист-нейрохирург с проведением процедур МРТ и КТ.

Эту врождённую аномалию невозможно предупредить. Если в семье рождается ребёнок с подобной патологией, родителям необходимо пройти медико-генетическое обследование, с целью оценки вероятности появления этого дефекта у будущих детей, если предполагаются ещё одни роды.

В период беременности женщина должна тщательно следить за своим здоровьем, питаться правильно, полностью отказаться от вредных привычек и оберегать себя от риска возникновения различных инфекционных заболеваний.

Дмитрий Семенов

Невропатолог

Этот раздел создан чтобы позаботиться, о тех, кому необходим квалифицированный специалист, не нарушая привычный ритм собственной жизни.

Источник

Энцефалоцеле– черепно-мозговая грыжа, довольно редкий порок развития (встречается у 1 из 4000-8000 новорожденных), при котором через дефекты в костях черепа пролабируют (выпячиваются) оболочки мозга, а иногда и его вещество.

Возникновение черепно-мозговых грыж связывают с нарушением развития черепа и мозга в ранних стадиях эмбрионального периода, когда происходит закладка мозговой пластинки и замыкание ее в мозговую трубку.

Энцефалоцеле часто сочетается с микроцефалией, гидроцефалией, spina bifida, а также входит в состав синдрома Меккеля.

Синдром Меккеля – заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, которое включает симптомы: затылочное энцефалоцеле, поликистоз почек и постаксиальная полидактилия (дополнительный шестой палец за мизинцем).

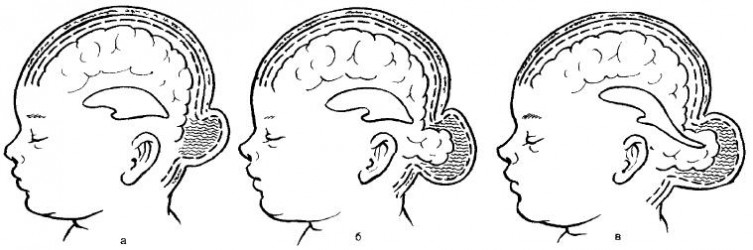

По анатомическому строению черепно-мозговые грыжи подразделяют на:

1. Менингоцеле — форма, при которой содержимым грыжевого мешка являются только оболочки мозга (мягкая и паутинная) и мозговая жидкость. Твердая мозговая оболочка и мозговое вещество остаются интактными.

2. Энцефалоцеле (энцефаломенингоцеле)— истинная черепно-мозговая грыжа. Содержимым грыжевого мешка являются мозговые оболочки и измененная мозговая ткань.

3. Энцефалоцистоцеле — наиболее тяжелая форма, когда содержимым грыжевого мешка является мозговое вещество с частью расширенного желудочка мозга.

Формы мозговых грыж: а – менингоцеле; б – энцефалоцеле; в – энцефалоцистоцеле

По локализации энцефалоцеле подразделяются (Суванвел и Суванвел- Гринберг) на:

I. Затылочное: часто включает сосудистые структуры.

II. Свода черепа:

а) межлобное,

б) переднего родничка,

в) межтеменное,

г) височное,

д) заднего родничка.

III. Лобно-этмоидальное (синципитальное):

а) носо-лобное: наружный дефект в области назиона,

б) носо-решетчатое: дефект находится между носовой костью и носовым хрящом,

в) носо-орбитальное: дефект в передне-нижней части медиальной стенки орбиты.

IV. Базальное:

а) трансэтмоидальное: выпячивание в носовую полость через дефект продырявленной пластинки,

б) сфено-этмоидальное: выпячивание в задней части носовой полости,

в) транссфеноидальное: выпячивание в основную пазуху или носоглотку через сохраненный кранио-фарингеальный канал (слепое отверстие),

г) фронто-сфеноидальное или сфено-орбитальное: выпячивание в орбиту через верхнюю орбитальную щель.

Факторы, которые влияют на неправильную закладку нервной трубки во время беременности:

• Внутренние (генетическая предрасположенность).

• Внешние: употребление наркотиков, алкоголя, курение, инфекционные болезни во время беременности (токсоплазмоз, краснуха).

Симптомы черепно-мозговых грыж:

• Видимое мягкое выпячивание на голове, лице, в носу.

• Затруднение носового дыхания: ребенок при этом дышит преимущественно ртом.

• Асимметрия глазниц.

• Широкая переносица.

• Истечение прозрачной жидкости (ликвор — цереброспинальная жидкость) из носа.

При обнаружении у ребёнка указанных выше симтомов следует обратиться к специалистам:

1. Нейрохирургу – определяет показания к оперативному вмешательству и его сроки.

2. ЛОР – определяет объёмное образование носовой полости в случае базальных грыж, признаки ликвореи.

3. Невропатологу – оценивает наличие неврологической симптоматики, задержку темпов развития ребёнка.

4. Офтальмологу – оценивает воздействие грыжи на зрительные пути, признаки внутричерепной гипертензии по результатам осмотра глазного дна.

5. Педиатру – оценивает наличие других аномалий развития органов и систем, соматическую патологию.

6. Генетику – выявляет наличие генетического характера заболевания, вероятности аномалий других органов и систем и прогноз повторения схожей патологии у следующего ребёнка

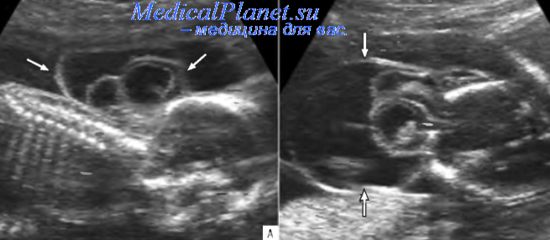

Пренатальная диагностика черепно-мозговых грыж

Диагноз можно поставить еще во время беременности. В случае большой опухоли возможно выявление патологии на УЗИ уже в начале беременности, также можно сделать необходимые выводы по изменениям анализов крови (в случае энцефалоцеле повышается концентрация белка АФП — альфафетопротеина), а также по анализу околоплодных вод.

Дифференциальная диагностика черепно-мозговых грыж

Передние черепно-мозговые грыжи дифференцируют с дермоидными кистами, которые иногда располагаются у внутреннего угла глаза. Иногда черепно-мозговую грыжу принимают за липому, гемангиому и лимфангиому. Если имеет место внутриносовая мозговая грыжа, то ее путают с полипом носа.

Инструментальные методы обследования:

• Спиральная компьютерная томография (Sp-КТ).

• Магнитно-резонансная томография.

• Эндоскопическое исследование полости носа.

Лечение черепно-мозговых грыж

Оперативное вмешательство обычно предпринимают в возрасте 1-3 лет. При быстро увеличивающихся грыжах и угрозе прорыва оболочек операция производится в любом возрасте, в том числе и у новорожденных.

Существует множество вариантов оперативного вмешательства при этой патологии, каждая из которых применяется в зависимости от характера черепно-мозговой грыжи.

Общий принцип – это иссечение грыжевого мешка и пластика грыжевых ворот – закрытие дефекта черепа во избежание рецидива грыжи.

Среди предложенных многочисленных способов оперативного лечения черепно-мозговой грыжи выделяют два основных: экстра– и интракраниальный.

Экстракраниальный способ заключается в удалении грыжевого мешка и закрытии дефекта кости без вскрытия полости черепа. Его применяют при отшнуровавшихся грыжах и небольших дефектах кости у детей в возрасте до 1 года.

Для закрытия дефекта используют аутотрансплантат из большеберцовой кости, хрящевые пластинки черепа плода, расщепленное ребро, консервированную костную ткань и др. У новорожденных пластика дефекта возможна за счет мягких тканей.

Интракраниальный способ — закрытие внутреннего отверстия костного дефекта с подходом к нему из полости черепа — применяют у детей старше года. Операцию производят в два этапа. Первый этап — интракраниальная пластика дефекта костей черепа, второй этап — удаление грыжевого мешка и пластика носа (выполняют через 3—6 мес).

После операции ребёнок в течение суток переводится в общее отделение, где пребывает с родителями. Спустя неделю его выписывают домой.

Период наблюдения после операции

В обязательном порядке ребёнок наблюдается оперирующим хирургом и ЛОР-хирургом в течение нескольких лет после операции. Срок наблюдения зависит от формы энцефалоцеле и возраста пациента, в котором он был прооперирован.

Первое обследование после операции, как правило, проводится через 3-6 месяцев. Перед консультацией необходимо провести Sp-КТ и МРТ – исследование.

Ранняя диагностика и своевременное лечение – ключи к успеху в коррекции аномалий лица. Если удается вовремя скорригировать костный дефект, то в дальнейшем кости ребенка начинают расти нормально.

Источник

Главная –

Заболевания –

Черепно-мозговые грыжи

Черепно-мозговая грыжа – это выпячивание содержимого полости черепа (головной мозг, оболочки мозга) через врожденный дефект костей черепа, развившийся внутриутробно.

Симптомы черепно-мозговые грыжи

- Видимое мягкое выпячивание на голове, лице, в носу.

- Затруднение носового дыхания: ребенок при этом дышит преимущественно ртом.

- Асимметрия глазниц.

- Широкая переносица.

- Истечение прозрачной жидкости (ликвор – цереброспинальная жидкость) из носа.

- Беспокойство ребенка: ребенок отказывается от еды, плохо спит.

Формы

- В зависимости от локализации грыжи выделяют следующие формы.

- Затылочная: грыжа расположена на затылке.

- Грыжа свода черепа:

- межлобная — грыжа расположена на лбу;

- межтеменная — грыжа расположена на темени;

- височная — грыжа расположена в области виска.

- Лобно-этмоидальная: грыжа расположена на лице, в носу, в глазницах.

- Базальная: грыжа расположена на основании черепа (его нижней части).

- В зависимости от состава грыжи выделяют следующие ее формы:

- менингоцеле – в грыжевом мешке (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга) расположены только оболочки мозга;

- энцефалоцеле – в грыжевом мешке расположено только вещество мозга;

- менингоцистоэнцефалоцеле – в грыжевом мешке расположены оболочки и вещество мозга, а также часть желудочковой системы мозга.

Причины

- Точные причины образования черепно-мозговых грыж не установлены.

- В основе заболевания лежит нарушение формирования тканей головного мозга внутриутробно. Факторы, которые приводят к этому, четко не выявлены.

- Предполагается влияние вредных факторов на организм беременной женщины:

- употребление наркотиков, алкоголя;

- курение;

- злоупотребление лекарственными средствами;

- частые простудные заболевания;

- инфекционные болезни во время беременности: токсоплазмоз, краснуха.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

Диагностика

- Анализ жалоб и анамнеза заболевания (опрос родителей):

- как протекала беременность этим ребенком (были ли какие-либо инфекционные заболевания у беременной, особенно в первый триместр, принимала ли она лекарственные препараты, наркотики, алкоголь, курила ли);

- были ли в семье случаи подобного порока развития.

- Неврологический осмотр: оценка наличия опухолевидного мягкого образования на голове или лице, состояние мышечного тонуса (может быть как повышенным, так и сниженным), движений глазных яблок (может наблюдаться косоглазие, ограничение подвижности глазных яблок).

- Осмотр детским отоларингологом: осмотр полости носа, поиск грыжи в носу, оценка наличия истечения ликвора (цереброспинальная жидкость, обеспечивающая питание и обмен веществ головного мозга) из носа.

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография) головы: позволяют послойно изучить строение головного мозга, оценить содержимое грыжевого мешка (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга), размеры дефекта костей черепа.

- Возможна также консультация детского невролога, нейрохирурга.

Лечение черепно-мозговые грыжи

- Лечение только хирургическое: иссечение грыжевого мешка (выпячивание, стенки которого образованы кожей и оболочками мозга), его содержимого (по возможности сохраняя мозговую ткань) и закрытие костного дефекта черепа.

Осложнения и последствия

- Неврологический дефект остается на всю жизнь: слабость (до полного отсутствия силы и обездвиженности) в мышцах, косоглазие, отсутствие речи, нарушение мышечного тонуса и т.п.

- Умственная неполноценность: нарушение формирования интеллекта, выражающееся в неспособности к чтению, письму, выполнению какого-либо труда (умственного и физического).

- Риск летального исхода от обездвиженности и присоединения вторичных инфекций (пневмония, пиелонефрит и др.).

Профилактика черепно-мозговые грыжи

Профилактика возможна только со стороны беременной женщины:

- отказ от алкоголя, курения, употребления наркотиков;

- ограничение применения лекарственных препаратов либо применение их только по назначению врача в минимально необходимых дозировках;

- ведение здорового образа жизни (регулярные прогулки не менее 2-х часов, занятия лечебной гимнастикой, соблюдение режима дня и ночи (ночной сон не менее 8-ми часов));

- соблюдения режима питания и рациона (регулярное питание не менее 2-х раз в день, включение в рацион продуктов, богатых витаминами (фрукты, овощи));

- своевременное обращение к врачу при возникновении проблем со здоровьем;

- регулярное посещение акушера-гинеколога (1 раз в месяц в 1-м триместре, 1 раз в 2-3 недели во 2-м триместре и 1 раз в 7-10 дней в 3-м триместре);

- своевременная постановка на учет беременной в женской консультации (до 12 недели беременности).

- Авторы

М.С.Гринберг – Нейрохирургия, 2010 г.

H. Richard Winn et al. (eds.) — Youmans Neurological Surgery (6th ed., Vol. 1-4) – 2011 г.

Essentials of Neurosurgery (by M. B. Allen, R. H. Miller), 1994 г.

Что делать при черепно-мозговые грыжей?

Источник

Черепно-мозговая грыжа (цефалоцеле) – это грыжевое выпячивание в области дефекта костей черепа, обычно локализующееся в местах соединения костей. Менингоцеле – это выпячивание через дефект только тверднои мозговой оболочки, которая покрыта кожей. Содержимое менингоцеле-спинномозговая жидкость. При больших дефектах в состав грыжевого мешка может входить мозговая ткань, и тогда аномалия носит название менингоэнцефапоцеле. Если в состав грыжевого мешка входит часть желудочковой системы, используюттермин «менингогидроэнцефапоцеле». Наиболее часто дефекты располагаются в области затылка, но могут образовываться и в других отделах (лобном, теменном, назофарингеапьном).

Цефалоцеле – это менее распространенная аномалия, по сравнению с другими открытыми дефектами нервной трубки. Ее частота составляет в среднем 1 случай на 3000-6000 живорожденных и зависит от популяционных особенностей.

Цефалоцеле возникает в результате нарушения закрытия дефекта нервной трубки и обычно формируется на 4-й нед внутриутробной жизни. Дефект в черепе, через который могут пролабировать оболочки мозга и мозговая ткань, образуется из-за нарушения разделения поверхностной эктодермы и подлежащей нейроэктодермы. Цефалоцеле может возникать и при синдроме амниотических тяжей, когда в ранние сроки беременности часть черепа вовлекается в процесс и ампутируется. В этих случаях дефект может располагаться в любой области черепа и не иметь связи с медиальной линией.

При ультразвуковом исследовании цефалоцеле определяется как паракраниальное грыжевое образование, предлежащее к костям черепа. Поданным отечественных исследователей, около 75% цефалоцеле располагаются в затылочной области, 20% – в париетальной и около 5% – в других областях (в том числе в лобной). Точный диагноз можно поставить только в случаях четкой визуализации дефекта костей черепа. Поперечная плоскость сканирования головы плода создает оптимальные условия для оценки целостности черепа. Дефект кости может быть очень маленьким, поэтому ультразвуковое исследование головы плода всегда должно проводиться с особой тщательностью. В некоторых случаях размеры дефекта могут быть меньше размеров грыжевого мешка и находиться ниже границ разрешающей способности ультразвуковой аппаратуры среднего класса. Точное расположение костного дефекта можно установить, используя лицевые и мозговые структуры в качестве ориентиров.

Согласнолитературным данным, средний срок диагностики цефалоцеле при втором скрининговом ультразвуковом исследовании соответствует 22 нед беременности. Чувствительность эхографии в выявлении этого порока в среднем составляет 78,6%.

Аналогичные результаты были получены в ходе недавно проведенного самого крупного мультицентрового европейского исследования, в котором приняли участие 17 стран. Согласно данным этого анализа, точность пренатальнои диагностики цефалоцеле при скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре беременности составила 79%.

При наличии цефалоцеле нередко встречаются другие аномалии развития головного мозга: микроцефалия (особенно при больших размерах грыжевого выпячивания), вентрикуломегалия, гидроцефалия. В 7-15% случаев выявляется spina bifida. Нередко цефалоцеле входит в состав синдрома Меккеля-Грубера, который относится к заболеваниям с аут сомно-рецессивным типом наследования и помимо патологии ЦНС включает поликистоз почек и постаксиальную полидактилию.

Помимо синдрома Меккеля – Грубера цефалоцеле входит в состав синдромаУокера – Варбурга, криптофтальмоза, фон Фосса, Гольденхара, Робертса, амниотических тяжей, а также фронтоназальной дисплазии и фациоаурикуловертебрального комплекса.

Нередко цефалоцеле связано с ХА (трисомии 13 и 18, несбалансированные транслокации), поэтому пренатальное обследование должно включать кариотипирование.

При выявлении цефалоцеле родителям должна быть предоставлена консультация нейрохирурга для уточнения возможностей хирургической коррекции в неонатальном периоде и обсуждения долгосрочного прогноза. Следует помнить, что при отсутствии сочетанных аномалий прогноз при энцефалоцеле хуже, чем при менингоцеле. При выявлении у плода несбалансированной транслокации следует провести кариотипирование родителей для исключения носи-тельства сбалансированной транслокации одним из супругов. В случае гибели плода или новорожденного с нормальным кариотипом, но наличием сочетанных аномалий, показано тщательное патологоанатомическое исследование для уточнения синдромологического диагноза. Исследование плаценты помогает в выявлении амниотических тяжей, которые могли быть пропущены при пренатальном обследовании.

При заключительной медико-генетической консультации необходимо постараться выявить неблагоприятные факторы, повлиявшие на формирование порока и обсудить эмпирический риск повторения порока (3-5%). Прием фолиевой кислоты (4 мг/сут) за 3 мес до предполагаемой следующей беременности может снизить риск повторения этой патологии на 70%.

Учебное видео УЗИ головного мозга плода в норме

– Читать далее “Патология мозолистого тела плода. Обследование мозолистого тела плода.”

Оглавление темы “Диагностика патологии нервной системы у плода.”:

1. Методика исследования головного мозга плода. Обследование позвоночника плода.

2. Анэнцефалия плода. Экзэнцефалия плода. Акрания плода.

3. Иниэнцефалия плода. Ранняя диагностика иниэнцефалии плода.

4. Черепно-мозговая грыжа плода. Цефалоцеле у плода.

5. Патология мозолистого тела плода. Обследование мозолистого тела плода.

6. Шизэнцефалия плода. Голопрозэнцефалия у плода.

7. Микроцефалия. Диагностика микроцефалии у плода.

8. Лиссэнцефалия. Диагностика лиссэнцефалии у плода.

9. Синдром Арнольда – Киари. Диагностика синдрома Арнольда – Киари у плода.

10. Гидроцефалия у плода. Диагностика вентрикуломегалии у плода.

Источник